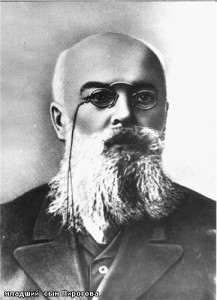

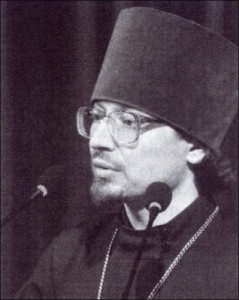

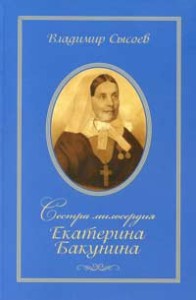

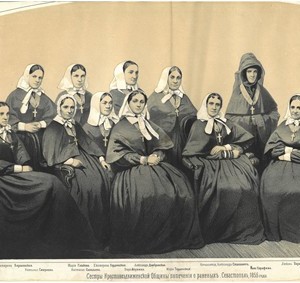

сестра милосердия Е.М. Бакунина; прямухинская старина; (слева направо) директор музея В.А. Корнилова в селе Рясня А.Я. Волнухин, заместитель главного врача перинатального центра по хозяйственной части М.Н. Ребенок и А.П. Нахимов; отец Роман Манилов вручает медаль Е.М. Бакуниной Ирине Черниговой

IV.

Во второй половине XVIII века бревенчатая Тверь выгорела целиком. На выручку погорельцам, говорят краеведы, Екатерина II велела послать самых толковых столичных архитекторов, инженеров, строителей. Недолго думая, они сдули пыль с чертежей, по которым в свое время поднимали Санкт-Петербург. Его повторением в миниатюре стала выросшая на пепелище Тверь. На ее набережной есть особняк, пару которому можно найти в городе на Неве. Его приобрел Александр Бакунин (1765/68-1854) после того, как его сыновья Илья, Павел, Александр и Алексей стали учащимися губернской гимназии. К слову, ее в те годы возглавлял автор пользовавшихся популярностью исторических романов и повестей И.И. Лажечников, чьи произведения до сих пор широко известны.

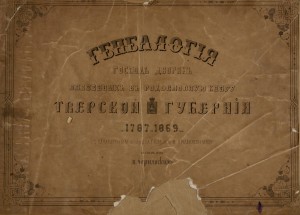

Вот бы и проводить Бакунинские чтения либо в доме, стены которого помнят своих знаменитых владельцев, либо еще где-то. Но руководители Фонда имени Екатерины Бакуниной нашли лучшее решение, из года в год приглашая гостей в село Прямухино Кувшиновского района, где с 1779 года свили свое гнездо представители одного из самых известных дворянских родов России.

Через полсотни километров наш переполненный комфортабельный автобус в полтора этажа свернул на улочки Торжка. Он может показаться крошечным на фоне высоченных, по-столичному величественных соборов. Очень скоро мы выруливаем на шоссе местного значения. Автобус-иномарка еще кое-как крепится. Но на ответвлении в сторону Прямухино водитель машины окончательно сбрасывает скорость. Так и доехали. Шагом.

От бывшей барской усадьбы мало что осталось. От некоторых построек из густых трав кое-где торчат остатки фундаментов. Сегодня барский дом — это толстенные кирпичные стены с глазницами окон, подвалы под сводами. Более-менее по молитвам верующих время пощадило Свято-Троицкий храм. Его строительство было начато в 1808 году, окончено в 1826-м, а освящен он лишь в 1836 году.

После регистрации участников и гостей предстоящих чтений пригласили под купол храма на панихиду по роду Бакуниных и всем русским воинам-защитникам Отечества. Ее совершил местный священник отец Александр Рожок. Отец Роман Манилов выступил с проповедью. От начала и до конца церемонию официального открытия чтений вела заместитель главы администрации Кувшиновского района, представитель фонда в регионе Любовь Владимирова, что весьма показательно. Кроме того, к этому дню Любовь Анатольевна подготовила интереснейший доклад «Анна Керн, Бакунины и Прямухино».

Что еще глубоко тронуло душу? Вручение отцом Романом Маниловым очередной группе сестер милосердия медалей Екатерины Бакуниной. Одна из награжденных — старшая медсестра первой поликлиники 7-й городской больницы Ирина Чернигова. Надо же, совсем рядом со зданием редакции «Славы Севастополя», в обращенной парадным входом к скверику у Центрального рынка нашего города средней школе N 44 Ирина Юрьевна получила среднее образование.

После окончания специального учебного заведения Ирина Чернигова более полутора десятков лет трудится в Твери. Доставило удовольствие поздравить землячку с таким высоким признанием ее профессионализма и преданности избранному делу. Нынешний год — год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому медали вручались на гвардейских лентах.

На следующий день Ирина Чернигова уезжала из Твери в город своего детства и отрочества, Севастополь, с медалью с изображением тверчанки Екатерины Бакуниной, которая заслужила славу сестринского служения в период первой обороны Севастополя.

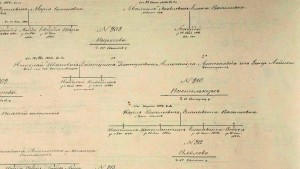

У Троицкого храма зримы результаты усилий актива Фонда имени Екатерины Бакуниной по восстановлению усадьбы. В первую очередь, например, приведены в порядок захоронения Бакуниных и представителей породнившихся с ними семей Дьяковых и Вульфов. На полированный гранит нанесены имена 31 человека.

В 2012 году с могил Э.Н. Лопатиной-Бакуниной (1875-1960), Т.А. Бакуниной-Осоргиной (1904-1995) и А.И. Бакунина (1874-1945), похороненных под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, сюда, на место родовой усыпальницы Бакуниных, привезена земля. Она слилась с Прямухинской.

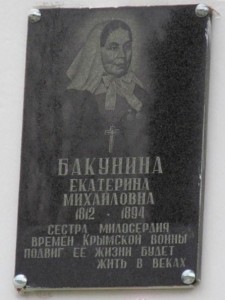

Отдельные доски прикреплены к старым стенам с изображениями участников первой обороны Севастополя — сестры милосердия Екатерины Бакуниной и ее двоюродного брата Александра Бакунина. Эти имена наиболее часто звучали в ходе открывшихся в назначенный час чтений.

Из того, что было сказано подходившими к трибуне докладчиками, из услышанного в кулуарах чтений открылись малоизвестные исторические факты. Да и те, что мы уже знаем, напомнить нелишне.

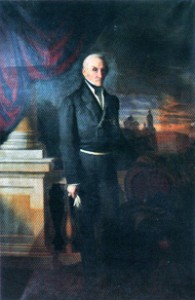

Екатерина Бакунина — внучка генерала И.Л. Голенищева-Кутузова, дочь санкт-петербургского генерал-губернатора М.М. Бакунина, прекрасно образованная, увлеченная живописью и музыкой. Она не чуралась светской жизни, балов, например. Все в ее жизни переменилось, когда на Крым, на Севастополь, значит, на Россию, пошли войной Англия, Франция, Турция… Кто еще? Точно. Сардинское королевство. Кому-то одному из них, а то и двоим, было боязно выступать в поход против России. Совсем недавно в Европе без ее согласия не могла выстрелить ни одна пушка. Об этом на Старом континенте крепко помнили. В 1854 году расхрабрились особенно те, кто не имел с нами общих границ. Ход Крымской кампании хорошо известен тем, кто этим интересуется. Ближе к новому, 1855 году счет раненых шел на тысячи, число погибших перевалило за тысячу в месяц.

Не задаваясь целью поиска кладбищ воинов, погибших под стенами Севастополя, мне приходилось видеть их во многих крымских городах. Далее они возникали далеко за пределами полуострова, в Николаеве, например. А еще в нынешнем Днепропетровске, где сегодня можно посетить Севастопольское кладбище с памятником в центре, сложенным из плит инкерманского камня, специально доставленных сюда.

Россия не дрогнула. Ее население охватило чувство патриотизма. Так, великая княгиня Елена Павловна объявила о создании ею «Крестовоздвиженской общины попечения о раненых и больных» в военных госпиталях. В числе первых в список сестер милосердия внесли Екатерину Бакунину. Она и ее новые подруги прошли медицинскую подготовку в столичном военном госпитале. В отношении Екатерины Бакуниной пошли «разговорчики в строю»: «Какая сестра милосердия может получиться из той, которая едет на перевязочный пункт в царской карете?» Видите ли, выражали сомнения.

Но патриотку не смутил даже жесткий по выдвигаемым требованиям устав «Крестовоздвиженской общины попечения о раненых и больных», составленный лично великой княгиней Еленой Павловной. Вчитаться бы в полный его текст, но, по-моему, достаточно привести хотя бы один его пункт: «Качества, которыми они (сестры милосердия. — Авт.) должны постоянно отличаться, суть: набожность, милосердие, целомудрие, воздержание, опрятность, скромность, доброта, терпение, безусловное повиновение, постановление и взаимное друг другу содействие в успешнейшем исполнении возложенных на них обязанностей».

Не на царской карете, а на скрипучем, с виляющими колесами тарантасе, который, надрываясь, тащили по непролазной грязи пять лошадей, Екатерина Бакунина и ее подруги добрались наконец в Севастополь. «19 января, — вспоминала Екатерина Михайловна, — мы провели дома, только выходили полюбоваться через бухту на Севастополь. Как он красив!»

Потекли суровые будни. На каждую сестру приходилось по сотне, а то и по двести раненых. В центре города, в здании Дворянского собрания, был развернут лазарет. В нем выдающийся хирург Николай Пирогов оперировал солдат и офицеров, которые получили на поле брани увечья. Себе в помощницы Николай Иванович определил Екатерину Бакунину. Случалось, она в течение полутора суток не оставляла операционной, ассистируя врачам при пятидесяти ампутациях подряд. Николай Пирогов: «Хотя геройство не принадлежит к числу главных добродетелей при совершении дел милосердия… сестры были чужды страха перед опасностью жизни и не обнаруживали отвращения при виде ужасающего зрелища самых страшных разрушений человеческого тела». «Неутомимая сестра Бакунина» — так Николай Иванович персонально отметил свою самую надежную помощницу.

Ее имя мы можем найти в книге Михаила Филиппова «Осажденный Севастополь». В своих «Севастопольских рассказах» Лев Толстой не обошел вниманием сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. Лев Николаевич общался с Екатериной Бакуниной как в осажденном городе, так и в мирное время. Познакомил с писателем свою двоюродную сестру Александр Бакунин.

Александр Александрович, признался уже знакомый нам Владимир Сысоев, — «одна из наиболее колоритных фигур этой замечательной семьи». Начальник III отделения генерал-адъютант граф А.Ф. Орлов ставит в известность тверского гражданского губернатора… А.П. Бакунина о том, что бывший адъюнкт Ришельевского лицея Александр Бакунин «обнаруживает… чрезвычайно свободный образ мыслей». За вольнодумцем в 1851 году учреждается строгое секретное наблюдение.

В 1854 г. неблагонадежный Александр Александрович добровольно вступил в действующую армию. В составе Тобольского полка он «все время в строю, на самых опасных местах» при защите в Севастополе третьего и четвертого бастионов. На его мундире серебром и золотом, эмалью вспыхнули ордена Святых Анны и Георгия, на плечах — офицерские погоны. Он был замечен царем.

В несколько курьезных обстоятельствах произошло его знакомство с Львом Толстым. Графа под ружьем привели солдаты ночью с морского берега, куда без документов молодой писатель вышел подышать чистым воздухом. После выполнения неких формальностей офицеры проговорили до рассвета. Речь шла об организации в Севастополе литературного общества журнала «Современник», об издании журнала для солдат.

Александр Александрович не написал обещанной статьи для «Современника», но в кульминационный момент защиты Севастополя сочинил воззвание к солдатам и офицерам: «Французы и англичане не хотят ни нашей образованности, ни нашего благосостояния. Они хотят нашего стыда, нашей крови, и вот они перед Севастополем и готовы сгубить себя, лишь бы сбросить нас вновь в яму варварства, нищеты и крови…»

Если в ряд французов и англичан поставить еще и американцев, то можно было бы сказать, что эти слова написаны сегодня. Более чем за полтора столетия в отношении России со стороны Запада мало что изменилось.

V.

Восхищают дела, которые вершили представители рода Бакуниных в период первой обороны Севастополя. Тепло становится на душе от человеческих качеств, которыми они были наделены. Они рельефно обозначались в отношениях друг с другом. «Если приятно было видеть Александра Бакунина, — вспоминала позже Екатерина Михайловна, — то и тяжело было провожать его и следить глазами, как он идет по Екатеринин-ской улице на четвертый бастион, и видеть, как в этом направлении на чистом голубом небе появляются маленькие беленькие облачка, и знать, что это лопаются бомбы, что сто тысяч смертей летают над ним».

Александр Александрович называл Екатерину Михайловну «гением в своем великом подвиге». «Моя сестра занемогла, — с тревогой пишет он одному из своих постоянных адресатов, — но как говорит доктор Василий Иванович Тарасов, легким тифом, вот уже седьмой день, как она хворает, но только третий, как она решилась лечиться». Месяц спустя новый повод для беспокойства: «Сестра несколько охрипла и приписывает это воздуху казарм, в чем я не сомневаюсь».

Под натиском врага 9 сентября 1855 года Екатерина Михайловна и Александр Александрович переправились по понтонному мосту на Северную сторону последними. «Когда я услышала, что идет Тобольский полк, — вспоминала далее Екатерина Бакунина, — я побежала по мосту в надежде узнать об Александре Бакунине. Спрашиваю унтер-офицера. Он мне отвечает: «Прапорщик Бакунин сейчас пошел в гору. Слава Богу, жив и здоров!»

После Севастополя наши герои еще раз оказались в среде сражающихся людей. Екатерина Михайловна оказалась в Армении, на которую наседала Турция, Александр Александрович — в рядах отряда русских волонтеров, которые помогали генералу-краснорубашечнику, как называли итальянца Джузеппе Гарибальди, сбросить гнет австрийцев.

Долгие годы мира в Прямухино Александр Бакунин — видный в Твери и в Торжке земский деятель. Екатерина Михайловна не в Прямухино, а рядом, в деревне Казицино, построила небольшую лечебницу для крестьян и церквушку. Число крестьян, обратившихся к ней за медицинской помощью в первый год, превысило 2200 человек. «Неужели у вас нет желания отдохнуть, переменить обстановку?» — спросил Екатерину Михайловну посетивший ее в 1881 году в Казицино Л.Н. Толстой. «Нет, — ответила она писателю, — да и куда я уеду, когда меня каждый день ждут. Разве я могу их бросить?»

…Впервые в Прямухино на Бакунинские чтения приехал Александр Нахимов — внучатый племянник прославленного адмирала, одного из руководителей обороны Севастополя.

— Мой прямой предок Н.М. Нахимов, — сказал он в интервью корреспонденту «Славы Севастополя», — герой войны 1812 года с наполеоновской Францией. Павлу Степановичу Нахимову он приходился дядей и крестным. Николай Матвеевич оказал определенное влияние на формирование личности будущего прославленного флотоводца. Павел Степанович не единожды проводил отпуск в имении крестного.

Еще А.П. Нахимов выразил восторг по поводу того, что расположенная вдали от моря тверская земля дала России много адмиралов. Около полутора десятков представителей рода Нахимовых окончили Морской кадетский корпус.

С глубоким интересом Александр Павлович встретил мое сообщение о некогда воздвигнутом памятнике его прославленному предку в скромном степном крымском селе Нахимово. Скульптурный портрет Павла Степановича изваял из гранита севастопольской скульптор Константин Кошкин — отец обозревателя «Славы Севастополя» Сергея Кошкина. Александр Нахимов просил меня выслать ему по электронной почте фотографию неизвестного ему памятника. Я и Сергей Константинович уже выполнили это пожелание.

На чтениях А.П. Нахимов выступил с замечательным докладом «Роль адмирала П.С. Нахимова в обороне Севастополя». Запомнилось его утверждение о том, что Павел Степанович строго предупреждал подчиненных ему офицеров: «Здесь мы не помещики, а матросы — не крепостные». Еще им было сказано о регулярных ежегодных поездках в Севастополь, где он работает с сотрудниками ведущих городских музеев. Мне любопытно было узнать, что большая часть трудовой деятельности Александра Павловича прошла в институте, где создавалось грозное оружие — ракеты «Булава» и «Тополь».

Прямухино подарило еще несколько удивительных встреч. Сюда на чтения, например, приехал Александр Волнухин. В соседнем Старицком районе он длительное время руководил мощным агропредприятием. После того как здоровье начало давать сбои, Александр Яковлевич по настоятельным советам врачей оставил свою хлопотную должность. Немного отдохнув, Александр Волнухин взвалил на свои плечи новую ношу. Правда, чаще прежней она дарила радость. Как не порадоваться тому, что в деревне Рясня родного Старицкого района сохранился дом капитана 2 ранга Александра Петровича Корнилова — двоюродного брата вице-адмирала В.А. Корнилова. Как выяснилось, один из руководителей первой обороны Севастополя неодно-кратно бывал в Рясне.

Прошло не так уж много времени, и Александр Волнухин пригласил представителей общественности Старицкого района, гостей издалека на церемонию открытия у мемориального дома первого и единственного, как считает энтузиаст, в России (до «крымской весны») бюста Владимиру Корнилову.

Новые радости дарил каждый новый экспонат, представленный для задуманного музея в четырех залах: ядро, добытое из севастопольской земли, свинцовые пули, подкова лошади шотландского кавалериста…

— У нас в музее имеется зеркало, которым, вне всяких сомнений, пользовался адмирал, — не без гордости говорит Александр Волнухин.

За четверть века, в течение которой он руководит народным музеем, удалось найти послужные списки 15 Корниловых, живущих в различных российских городах, в том числе и в Севастополе. Александр Яковлевич постоянно бывает в нашем городе, где у него есть много надежных друзей.

Наверное, многие из нас запомнили буклет с портретом В.А. Корнилова со словами «Отстаивайте же Севастополь!» Его выпуск осуществлен по инициативе Александра Волнухина и передан им нам в период событий «крымской весны».

Культурная программа (концерт участников художественной самодеятельности, выставка-продажа сувениров ручной работы и т.д.) чтений была перенесена под открытое небо на площадку Прямухинской десятилетки. В ее просторном помещении в 2003 году был открыт музей Бакуниных. В ее нескольких залах оформлена потрясающая экспозиция: диван, рояль, книги, фотографии и прочие мемориальные вещи, которые принадлежали нескольким поколениям этого замечательного дворянского рода.

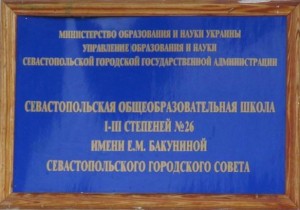

Бессменный директор музея Людмила Соловьева с доброй улыбкой вспоминает, как в 2008 году она получила письмо от ребят севастопольской средней школы N 26. Они ошибочно считали, что улица в их городе, на которой стоит их школа, названа именем М.А. Бакунина — революционера. «Так ли это?» — писали ребята.

— У меня дыхание перехватило от радости за ребят, — сказала мне Людмила Ильинична. — Они пожелали установить истину.

Людмила Соловьева написала подробное письмо, подобрала литературу и все это выслала в Севастополь.

В 2010 году при участии Владимира Путина в Твери был открыт перинатальный центр. Пару-тройку лет спустя под его крышей стараниями активистов Фонда имени Екатерины Бакуниной и руководителей центра оформили замечательный музей одной из первых русских сестер милосердия. Из Максакинского района Тверской области отец Роман Манилов доставил два камня из фундамента дома Николая Пирогова. Оказывается, получив дворянское достоинство, Николай Иванович обзавелся возле Твери имением. Его имя внесли в книгу губернского дворянства, чем выдающийся хирург гордился.

Среди экспонатов нет ни одной случайной вещи. Чего стоит, например, икона из числа тех, которыми архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий жаловал защитников Севастополя. Есть и образ святых Ефрема и Аркадия новоторжских — божественных покровителей малой родины Екатерины Бакуниной. По старым выкройкам воссоздана также одежда сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. Как драгоценность, под стеклом витрины помещен камень, подобранный отцом Романом Маниловым в Севастополе, на Братском кладбище. В армянском Дилижане батюшке 90-летняя Галина Павловна, чьи предки осели в горном крае еще при Екатерине Великой, преподнесла в дар Библию XVIII века. Екатерина Бакунина общалась с русскими и, возможно, листала Святое письмо.

По знаковым случаям музей организованно посещают учащиеся медицинского колледжа.

* * *

Узнав, что я из Севастополя, жители Твери старались оказать мне знаки внимания: то аудиодиск с записью музыки подарят, то книгу пожалуют. За несколько часов до отъезда отец Роман Манилов предложил продолжить знакомство с городом, но я отказался. И тут же пожалел, ведь мне так хотелось побывать в древнем Христорождественском монастыре. За полтора часа батюшка все-таки заехал за мной, чтобы все-таки побывать… в этой обители, в его Воскресенском соборе.

(Тверь — Севастополь).

На снимках: сестра милосердия Е.М. Бакунина; прямухинская старина; (слева направо) директор музея В.А. Корнилова в селе Рясня А.Я. Волнухин, заместитель главного врача перинатального центра по хозяйственной части М.Н. Ребенок и А.П. Нахимов; отец Роман Манилов вручает медаль Е.М. Бакуниной Ирине Черниговой.

Фото автора.