1. Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»

зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Тверской области

13.10.2010 г.

Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Данные о персональном составе Правления — высшего органа управления фонда:

Президент Фонда: Калинкин Михаил Николаевич

3. Для ведения уставной деятельности на расчетный счет Фонда в 2014 г. от организаций Российской Федерации поступили денежные средства в размере 281 026-21 руб., в том числе:

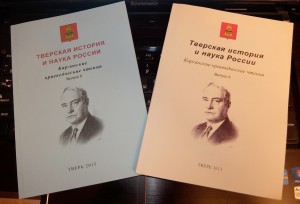

— грант на выполнение социальной проекта «Истоки мужества, славы и милосердия. Тверские герои защитники Отечества: от Крымской войны — до Первой Мировой войны» в размере 200 000 рублей, получен от Администрации г. Твери.

— грант на выполнение в 2014 году социального проекта «От первой сестры милосердия Екатерины Бакуниной – до сестер милосердия Первой Мировой войны» в размере 630 000 рублей (поступление средств — 30 декабря 2013 г.) получен от Правительства Тверской области.

Указанные суммы расходовалась по следующим статьям:

На выполнение социальных грантовых программ – 915157,95 руб.

(из них руб. из средств грантов — 830 000,00 руб, 85157-95 – из средств полученных фондом в виде пожертвований).

На ведение хозяйственной деятельности фонда

израсходовано 19 800-17 руб.

Всего за 2014 год израсходовано 934 958-12 руб.

4. Содержание социальных программ Фонда за 2014 г.:

4.1. Социальный проект «От первой сестры милосердия Екатерины Бакуниной – до сестер милосердия Первой Мировой войны», в т. ч. :

— Издание тиража медали фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

— Издание тиража буклета «Усадьба Бакуниных Прямухино».

— Вечера памяти Е.М. Бакуниной в связи со 160-летие ее кончины (г. Волгоград, г. Торжок).

— Проведение ежегодного культурно-просветительского мероприятии «Бакунинские Чтения» в с.Прямухино Кувшиновского района

— Изготовление и установка памятного знака роду Бакуниных и мемориальной доски, посвященной А.А. Бакунину в усадьбе «Прямухино».

— Издание совместно с Тверским государственным объединенным музеем книги – дневников сестры милосердия Первой мировой войны Анны Ждановой».

— Приобретение дополнительного оборудования и новых экспонатов для общественного «Музея сестры милосердия Екатерины Бакуниной», созданного Фондом Екатерины Бакуниной в 2013 году.

— Создание мобильной экспозиции (на баннерах) о жизни и деятельности Е.М.Бакуниной.

4.2. Социальный проект «От первой сестры милосердия Екатерины Бакуниной – до сестер милосердия Первой Мировой войны».

— Участие делегации Фонда в научных чтениях в г. Севастополе.

— Съемки в Севастополе фильма о тверских героях обороны Севастополя.

— Организация и проведение вечера-концерта «Покровские вечера», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.

4.3. Участие Фонда Екатерины Бакуниной в праздновании Дня медицинской сестры и Дня медицинского работника, с награждением медицинских сестер медалью фонда.

4.4. Участие Фонда в мероприятиях, посвященных объявленному Году Екатерины Бакуниной в Торжокском районе Тверской области (г. Торжок, М. Вешенье, пос. Мирный, Казицино).

4.5. Участие в международном форуме «Милосердие (г. Санкт-Петербург).

4.6. Создание документального фильма «Пирогов на Тверской земле» о тверском имении великого русского хирурга Н.И. Пирогова – учителя и друга Екатерины Бакуниной.

5. Отчеты по проведенным мероприятиям фонда:

5.1. Издание тиража медали для медицинских сестер «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»

14.01. 2014 г. был заключен договор с ООО «Горизонт» (СПб) на изготовление 100 шт. медалей с упаковкой по имеющейся модели (первый тираж был выпущен в 2011 году и к началу 2014 года был использован при награждениях). Заказ выполнен. Тираж медалей получен 14 февраля 2014 г. Дополнительный тираж медалей позволил произвести награждение медицинских сестер в г.Волгограде и в с. Прямухино Кувшиновского района.

5.2. Издание буклета «Усадьба Бакуниных Прямухино».

28 января 2014 года был заключен договор с ООО «Документ-Сервис» на издание буклета, издательству был передан макет буклета и 14 февраля тираж буклета был получен.

Буклет будет представлен и использован на всех мероприятиях фонда, передан в администрацию Кувшиновского района и библиотеки Тверской области.

5.3. Вечер памяти Е.М. Бакуниной в связи с 120-летием ее кончины в п. Мирном Торжокского района Тверской области.

13.02.2014 г делегация Фонда в составе: директора — священника Романа Манилова, Лошкарева Юрия Евгеньевича – члена Правления фонда и сотрудников-добровольцев — Сысоевой Натальи Игоревны и Волгаревой Киры Михайловны, приняла участие в праздничном Вечере, посвященном Е.М. Бакуниной, в Доме Культуры крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Тверского края в п. Мирный.

По инициативе Администрации Торжокского района Тверской области, на территории которого находится имение Е.М. Бакуниной в с. Казицино, в связи со 120-летием со времени кончины прославленной сестры милосердия 2014 год в районе объявлен годом Екатерины Бакуниной.

На торжественном Вечере памяти Е.М. Бакуниной священник Роман Манилов рассказал о деятельности Фонда за последний год, о поездке в Армению, об открытии музея Е.М. Бакуниной в Твери, о последних издательских проектах.

Н.И. Сысоева рассказала о тверском писателе Владимире Ивановиче Сысоеве и его работе над книгой «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

С приветственным словом выступила представитель Фонда в Кувшиновском районе, заместитель главы Кувшиновского района Любовь Анатольевна Владимирова.

Торжественно прошло награждение одной из заслуженных медицинских сестер района, заведующей Грузинским фельдшерско-акушерским пунктом Александры Григорьевны Зверевой, отдавшей сельской медицине более 40 лет трудовой деятельности.

В церемонии награждения приняли участие: член Правления фонда Юрий Евгеньевич Лошкарев, заместитель главы Торжокского района по социальным вопросам Ольга Николаевна Иванова, а также главный специалист администрации района по связям с общественностью, председатель районного Совета ветеранов Вадим Николаевич Максимов. В мероприятии принимало участие 100 человек.

5.4. Вечер памяти Екатерины Бакуниной в г. Торжке

2014 год в Торжокском районе объявлен Годом памяти Екатерины Бакуниной.

8 апреля 2014 года в селе Большое Вишенье, что находится между Торжком и деревней Казицино (имении сестер Бакуниных), прошли Молодежные художественно-публицистические чтения «Мир Екатерины Бакуниной».

В большом зале Большевишенского сельского клуба собралось около 150 человек: местная администрация, жители села, школьники Большевишенской и Яконовской школ, представители Торжокской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, представители Торжокского медицинского сообщества, гости из Кувшинова, Прямухина, Твери и Казицино.

С приветственным словом выступили председатель организации ветеранов Торжокского района Максимов Вадим Николаевич и заместитель главы администрации Кувшиновского района Владимирова Любовь Анатольевна.

Истории жизни и деятельности Екатерины Михайловны Бакуниной посвящено было выступление учителя Большевишенской школы Гутенко Татьяны Андреевны, которое сопровождалось показом слайдов

Библиотекарь Большевишенской сельской библиотеки Людмила Николаевна Вологданцева рассказала о книге В.И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

О том какая музыка звучала в доме Бакуниных и о судьбе одной песни, связанной с именем Екатерины Бакуниной, рассказал творческий коллектив краеведов из Яконовской основной школы Соловьев Александр, Вакулов Илья, Кузьмина Софья, Рассадина Дарья. Это была история песни «Раскинулось море широко», музыку к которой сочинил композитор А.Л. Гурилев, знавший семью Бакуниных. Песня была исполнена дуэтом Яконовского сельского клуба Глебовой Надеждой и Копосовой Татьяной

Историческим связям двух великих людей России Льва Толстого и Екатерины Бакуниной – участников героической Обороны Севастополя 1854-55гг. — было посвящено выступление ученицы Большевишенской школы Мирошиной Ольги. Учащиеся Большевишенской школы представили театрализованную сцену из «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого.

Ансамбль «Юность» Большевишенской средней школы исполнил «Песню о Родине».

Историю движения сестер милосердия и общества Красного Креста представили в своем выступлении учащиеся Большевишенской школы Мячикова Светлана и Гридасова Анастасия.

Затем слово о Екатерине Бакуниной было произнес проректор института «Верхневолжье», попечитель Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия» Лошкарев Ю.Е.

Проектам сохранения памяти Екатерины Бакуниной на Новоторжской земле было посвящено выступление библиотекаря Осташковской сельской библиотеки Анны Борисовны Демидовой. Один из проектов — установка в августе 2014 года памятного знака в деревне Казицыно.

О работе Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной за три с лишним года рассказала сотрудник-доброволец фонда Сысоева Наталия Игоревна.

О дружеских связях Прямухинского муниципального музея дворянского рода Бакуниных со школой №26 г. Севастополя, рассказала директор музея Соловьева Людмила Ильинична.

В заключительном слове один из организаторов мероприятия Вадим Николаевич Максимов подвел итоги прошедших молодежных краеведческих чтений: поблагодарил всех выступавших, а также всех организаторов чтений за вклад в дело популяризации истории Тверского края.

В мероприятии принимали участие около 70 человек.

5.5. Вечер памяти Е.М. Бакуниной в г. Волгограде.

11-12 марта 2014 г. делегация Фонда Екатерина Бакуниной посетила Город-Герой Волгоград. Состав делегации:

директор фонда Манилов Р.А.,

сотрудник фонда- доброволец Сысоева Н.И.;

сотрудник фонда-доброволец, представитель фонда в Кувшиновском районе, зам. главы администрации Кувшиновского района Владимирова Л.А.;

доброволец, заслуженный артист Тверского драматического театра Пономарев Г.Н.

Совместными усилиями Фонда и Общества Великого Князя Михаила Тверского были проведены два мероприятия: Вечер-памяти сестры милосердия Е.Бакуниной и Вечер-памяти Великого Князя Михаила Ярославича Тверского (1271-1318).

Вечер, посвященный памяти Екатерины Бакуниной состоялся 11 марта в библиотеке главного медицинского учебного заведения региона – Волгоградском Государственном Медицинском Университете. Организаторами встречи выступили: заведующая кафедрой истории и культурологии ВГМУ, член-корреспондент РАГМН, доктор философских наук, профессор Ирина Александровна Петрова, директор Волгоградского медицинского колледжа, заслуженный работник здравоохранения Татьяна Васильевна Силкина, медицинская библиотека ВГМУ и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ВГМУ, профессор Николай Александрович Жаркин.

В читальном зале библиотеки Медицинского университета собрались преподаватели, студенты, медицинские сестры (около 80 человек).

От тверской делегации на Вечере-памяти Е.М.Бакуниной выступили: директор фонда Роман Манилов, доброволец-сотрудник фонда Наталья Игоревна Сысоева и Любовь Анатольевна Владимирова – заместитель главы Кувшиновского района Тверской области и представитель Фонда в г.Кувшиново.

Литературно-поэтическое повествование о жизненном пути и служении Екатерины Михайловны сопровождалось показом красочных слайдов и видео-роликов.

Состоялась презентация книги тверского писателя В.И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» с рассказом его вдовы Сысоевой Н.И. о жизненном и творческом пути ее автора – известного тверского исследователя дворянского рода Бакуниных.

Владимирова Л.А. рассказала об имении рода Бакуниных на тверской земле в с. Прямухино Кувшиновского района, о созданном там в помещениях сельской школы в 2004 году муниципальном «Музее Бакуниных» и о проводимых в «Прямухино ежегодных Бакунинских чтений в тесном тандеме Фонда Екатерины Ьакуниной и Администрации Кувшиновского района Тверской области.

Актер Тверского Драматического Театра заслуженный артист России Георгий Николаевич Пономарев, приехавший в составе делегации, дополнил выступление вдохновенным поэтическим посвящением Е.М.Бакуниной. В его профессиональном исполнении прозвучали стихи Ф.Глинки, Ф.Тютчева и Прасковьи Бакуниной – сестры Екатерины Бакуниной, ставшие настоящим украшением праздничного Вечера.

Студентки Волгоградского медицинского колледжа, одетые в стилизованную форму сестер милосердия, подготовили специальную литературно-музыкальную программу, посвященную высокому служению и подвигам русских сестер милосердия.

Торжественным завершением праздничного Вечера стало награждение двух медицинских сестер Волгограда медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

Общественной наградой Фонда были отмечены: Степанова Алевтина Петровна– фельдшер кабинета доврачебного приема городской «Клинической поликлиники №6» (медицинский стаж 53 года) и Сердинова Ирина Витальевна – медицинская сестра-анастезист «Станции скорой медицинской помощи» (стаж в профессии 27 лет).

На этом награждении впервые состоялось вручение медали «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» в номинации «За беспорочное медицинское служение с риском для жизни». Одна из награжденных – Сердинова И.В., за плечами которой многие годы беспорочного служения, в полном смысле этого слова, с риском для жизни участвовала в спасательной операции при взрыве террористами в Волгограде городского рейсового автобуса 21 октября 2013г.

Обе кандидатуры: Сердиновой И.В. и Степановой А.П. были представлены к награждению Волгоградской областной Ассоциацией медицинских сестер.

От лица принимающей стороны на Вечере выступила директор Волгоградского медицинского колледжа Татьяна Васильевна Силкина, подчеркнувшая крайнюю необходимость в настоящее время возрождения нравственного завета первых российских сестер милосердия, среди которых имя Екатерины Бакуниной является образцом и примером высокого, самоотверженного служения ближнему.

В мероприятии принимали участие

По окончании праздничного Вечера для делегации Фонда была проведена увлекательная экскурсия по музею ВГМУ. Нам рассказали об истории создания и становления ВУЗа, героической странице участия волгоградских медиков в Великой Отечественной Войне, о возрождении учебного заведения после полного разрушения города во время его обороны в 1942-1943 гг.

На следующий день для делегации фонда была устроена экскурсионная поездка по памятным местам и встреча

В Русском Культурном Обществе вечером дня произошла встреча делегации с деятелей культуры и науки Волгограда.

Члены делегации познакомили собравшихся с деятельностью фонда в популяризации имени Екатерины Бакуниной, был продемострирован фильм о Е.М. Бакуниной, представлена книга-биография Екатерины Бакуниной.

С рассказом о жизни и подвиге Великого Князя Михаила Ярославича Тверского перед членами общества выступил председатель Общества Великого Князя Михаила Тверского заслуженный артист России Георгий Пономарев, представив на суд слушателей и некоторые отрывки из своего моно-спектакля о Князе Михаиле Тверском. Участвовали в мероприятии 30 чел.

5.6. Вечер памяти Е.М. Бакуниной в связи с 120-летием ее кончины в с. Большое Вешенье Торжокского района Тверской области

08.04.2014 в селе Большое Вишенье, что находится между Торжком и деревней Казицино (имении сестер Бакуниных), прошли Молодежные художественно-публицистические чтения «Мир Екатерины Бакуниной», организованные администрацией Торжокского района.

В большом зале Большевишенского сельского клуба собралось около 150 человек: местная администрация, жители села, школьники Большевишенской и Яконовской школ, представители Торжокской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, представители Торжокского медицинского сообщества, гости из Кувшинова, Прямухина, Твери и Казицино.

В чтениях приняла участие делегация Фонда Екатерины Бакуниной в составе: Лошкарев Ю.Е. – член Правления фонда, Сысоева Н.И. и Волгарева К.М. –сотрудники-добровольцы фонда.

5.7. Участие в праздновании «День медицинской сестры» в г. Торжке Тверской области .

12 мая 2014 г. по приглашению Администрации Торжокского района Тверской области Фонд принял участие в праздновании Дня медицинской сестры в Торжке.

В честь 120-летия со времени кончины сестры милосердия Е.М.Бакуниной – основательницы первой бесплатной больницы для крестьян на Тверской земле в своем имении Казицино Торжокского района – этот 2014 год объявлен в Торжокском районе годом Екатерины Бакуниной.

Медицинских сестер Торжка и Торжокского района от лица Фонда поздравил член Правления фонда, проректор института «Верхневолжье» Юрий Евгеньевич Лошкарев, стоявший у истоков основания Фонда Екатерины Бакуниной.

В своем выступлении Юрий Евгеньевич подчеркнул, что сейчас наконец то настало такое время, когда не только на Тверской земле, но и в других регионах в День медицинской сестры вспоминают не только англичанку Флоринс Найтингейл, — в память которой и установлено празднование Дня медицинской сестры 12 мая, – но и российских сестер милосердия, незаслуженно забытых в годы советской власти, среди которых имя Екатерины Бакуниной всегда будет стоять в первых рядах выдающихся подвижников служения ближнему.

Наградой Фонда – медалью общественного признания «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» — были награждены заслуженные медицинские сестры г.Торжка и района:

Главная медицинская сестра Торжокской ЦРБ Валентина Николаевна Быстрова (медицинский стаж 36 лет) и заведующая Богатьковским сельским фельдшерско-акушерским пунктом Маргарита Ивановна Лунева (медицинский стаж 38 лет).

В церемонии награждения приняли участие попечитель Фонда Ю.Е.Лошкарев и сотрудники-добровольцы Фонда Н.И.Сысоева и К.М.Волгарева.

5.8. Проведение ежегодного культурно-просветительского мероприятии «Бакунинские Чтения» в с.Прямухино Кувшиновского района

31 мая 2014 г. в старинной усадьбе Бакуниных Кувшиновского района Тверской области прошел очередной, ежегодный праздник “Бакунинские Чтения”, организованный Администрацией района и Благотворительным Фондом “Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной”.

Главным лейтмотивом праздника стали две знаменательные даты в истории рода Бакуниных: 200-летие со дня рождения анархиста Михаила Александровича Бакунина (1814-1876), появившегося на свет именно здесь, в усадьбе Бакуниных Прямухино и 120-летие со времени кончины его двоюродной сестры — сестры милосердия Екатерины Бакуниной (1810-1894), похороненной в семейном склепе Прямухиноского храма.

Сестра и брат, Екатерина и Михаил — два выдающихся представителя старинного дворянского рода Бакуниных, избравших в своей жизни совершенно разные сферы деятельности и противоположные пути служения обществу. Одна, несмотря на все трудности, сложности, неустроенность и несовершенство государственно-общественного уклада Российского государства XIX в. всеми силами стремилась сделать все возможное для блага ближнего, другой считал, что для пользы человека и человечества нужно уничтожить не только недостатки и несправедливости общества, но и само это общество вместе с государством.

Но была одна общая черта характера, свойственная всем представителям рода Бакуниных, которая объединила и Михаила и Екатерину в деле общественного служения: раз вступив на стезю своего призвания они все свои силы, таланты, время и здоровье положили на алтарь служения своим идеалам, представлениям и идеям.

В Прямухино прибыли 4 автобуса с гостями и участниками чтений. Кроме того приехало большое количество гостей из Кувшинова, Торжка и села Казицина. Всего в мероприятии приняло участие более 350 человек.

По традиции Чтения начались заупокойной службой в Троицком усадебном храме. Панихиду по представителям рода Бакуниных, погребенным здесь, совершил настоятель церкви Св. Троицы с. Прямухино протоиерей Александр Рожок. В этом году в качестве церковного хора выступила делегация сестер милосердия Московского сестричества во имя Св. Великомученика и целителя Пантелеимона.

По окончании поминальной службы, у семейного склепа Бакуниных с южной стороны храма состоялась торжественная церемония открытия Чтений.

Гостей и участников праздничного дня приветствовала временно-исполняющая обязанности главы Кувшиновского района Валентина Николаевна Демидова, потомок рода Бакуниных Георгий Никитич Цирг, Президент Фонда Екатерины Бакуниной Михаил Николаевич Калинкин.

Знаковым событием этой части праздничного дня стало открытие мемориальной доски у семейного склепа, посвященной Александру Александровичу Бакунину (1821-1908) — одному из последних владельцев усадьбы Прямухино.

Александр Александрович Бакунин, младший брат известного анархиста был личностью не менее колоритной и многогранной. Профессор права, герой обороны Севастополя, друг Льва Николаевича Толстого, талантливый публицист, участник легендарных итальянских походов Джузеппе Гарибальди, видный либеральный деятель Тверского земства.

Право открыть мемориальную доску, посвященную Александру Бакунину, было предоставлено потомку этого дворянского рода Георгию Циргу и временно — исполняющей обязанности главы Кувшиновского района Валентине Демидовой.

С приветственным словом к гостям и участникам праздника выступил Президент Благотворительного Фонда “Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной”ректор ТГМА, председатель Общественной палаты г.Твери — Михаил Николаевич Калинкин.

Затем состоялась торжественная церемония награждения залуженных медицинских сестер Твери, Кувшиново, Торжка и Москвы медалью Фонда “Сестра милосердия Екатерина Бакунина”.

Высокой наградой общественного признания были награждены:

— Аверина Людмила Михайловна — медицинская сестра “Кувшиновской ЦРБ”, ветеран труда (медицинский стаж — 40 лет);

— Колосова Валентина Александровна — медицинская сестра детской консультации “Кувшиновской ЦРБ”, ветеран труда (медицинский стаж — 56 лет);

— Ершова Нина Федоровна — операционная медицинская сестра хирургического отделения “Торжокской ЦРБ”(медицинский стаж — 52 года);

— Виноградова Галина Михайловна — медицинская сестра “Торжокской ЦРБ”, ветеран труда (медицинский стаж — 52 года);

— Лобачева Вера Ивановна — медицинская сестра г.Торжка, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной Войны (медицинский стаж — 50 лет);

— Черняева Светлана Михайловна — медицинская сестра “Стоматологической поликлиники №2”г.Твери (медицинский стаж — 57 лет);

— Пашкова Татьяна Ивановна — медицинская сестра “Московской областной стоматологической поликлиники”(медицинский стаж — 42 года).

Татьяна Твановна Пашкова стала первой медицинской сестрой Москвы, получившей медаль “Сестра милосердия Екатерина Бакунина”.

Медалью Фонда, в номинации “За общественно-культурные деяния по повышению статуса и прославлению служения медицинской сестры и сестры милосердия”была награждена и сестра милосердия г.Москвы Трошина Евгения Гарриевна — старшая сестра сестричества в честь Св. Великомученника и целителя Пантелеимона, член Союза писателей России, автор замечательной книги о современном служении ближнему “Милосердные сестры”. Евгения Трошина стала первой сестрой милосердия г.Москвы, награжденной этой высокой наградой общественного признания.

По приглашению Администрации Кувшиновского района на празднике присутствовали представители Посольства Швейцарии в России, страны, где долгие годы жил и был похоронен Михаил Бакунин. В этом году Швейцария отмечает 200-летний юбилей установления дипломатических отношений с Россией и от лица Швейцарского посольства гостей праздника приветствовал руководитель отдела публичной дипломатии Посольства Швейцарии в России, координатор программы празднования 200-летия дипломатических отношений между нашими странами Юрий Майле, после выступления которого состоялось возложение венков и цветов к семейному склепу Бакуниных.

Кульминационным событием этой части праздничного дня стала церемония открытия памятного знака дворянскому роду Бакуниных между колокольней и усадебным домом, на уютном пяточке, у дороги, что ведет к музею Бакуниных в сельской школе.

Строгая, монументальная, выполненная в стиле XIX века гранитная фигурная плита, увенчанная крестом, удивительно гармонично вписалась в окружающий архитектурный и ландшафтный пейзаж усадьбы.

На плите надпись: “Дворянскому роду Бакуниных от благодарных потомков и соотечественников”. На оборотной стороне выгравированы назидательные слова из священного писания: “Чти отца твоего и матерь твою, и да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли” (Исход 20,12).

Слова эти как нельзя кстати созвучны нравственному позыву “Бакунинских Чтений”, направленных на сохранение многогранного, богатейшего культурно-исторического наследия дворянского рода.

Право открытие памятного знака было предоставлено инициатору его создания президенту Фонда Екатерины Бакуниной Михаилу Николаевичу Калинкину, потомку рода Бакуниных Георгию Циргу, вр.и.о. главы Кувшиновского района Валентине Демидовой и представителю Швейцарского посольства в России господину Майле.

В преддверии двух юбилеев этого года: 200-летия со дня рождения М.А. Бакунина и 120-летия со времени кончины Е.М. Бакуниной жители сельского поселения Прямухино приняли решение назвать центральную улицу именем Бакуниных.

Улица, с таким символичным для этого села названием, начинается от храмового комплекса усадьбы и, установленного в этот юбилейный год, памятного знака дворянскому роду Бакуниных. Под аплодисменты гостей праздничного дня и местных жителей красную ленточку на улице Бакуниных перерезали Глава Прямухинского сельского поселения Александр Фролков и Почетный гражданин Кувшиновского района, директор музея дворянского рода Бакуниных в с. Прямухино Людмила Ильинична Соловьева.

По сложившейся с 2012г. традиции по окончании официальных мероприятий, связанных с торжественным открытием Бакунинских Чтений на Кутузовской горке, в южной части усадьбы прошла краткая заупокойная служба памяти выдающегося российского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, близкого родственника Бакуниных.

После открытия здесь в 2013г. памятного знака знаменитому полководцу и победителю Наполеона, этот уголок Прямухинской усадьбы приобрел особый мемориальный вид.

На торжественном открытии Чтений была также награждена одна из самых заслуженных медицинских сестер Кувшиновского района, всю свою жизнь проработавшей в Прямухино простой медицинской сестрой, которой на сегодняшний день исполнилось 82 года. Это Иванова Тамара Александровна — медицинская сестра Прямухинской больницы, уроженка с. Богданово Кувшиновского района, выпускница Вышневолоцкого медицинского училища, пользующаяся огромным уважением и признательностью среди жителей всех окрестных деревень.

Чтобы наградить эту труженицу и подвижницу сельской медицины, делегация Фонда во главе с его президентом М.Н. Калинкиным посетила ее дом, где в теплой домашней обстановке и произошло награждение Тамары Александровны медалью “Сестра милосердия Екатерина Бакунина”.

На открытой площадке у музея Бакуниных можно было посетить выставку изделий прикладного творчества, попить чая, послушать и посмотреть яркую, насыщенную виртуозными номерами концертную программу. В проведении этой части принимала участие Администрация Кувшиновского района.

Самой заметной изюминкой праздничной программы этого года стало выступление армянского ансамбля песни и танца “Крунк”, приезд которого в Прямухино был организован армянской национально-культурной автономией г.Твери “Арарат”и Фондом Екатерины Бакуниной.

Осенью 2013г. состоялась совместная поездка Фонда Е.Бакуниной и армянской диаспоры г.Твери в Армению с целью посещения исторических мест, связанных с жизнью и служением Е. Бакуниной во время Русско-турецкой войны 1877-1878гг., когда Екатерина Михайловна возглавляла отряды сестер милосердия госпиталей Красного Креста на Кавказском театре военных действий, расположенных на территории Армении.

Чтобы почтить память Е.М. Бакуниной, спасавшей русских и армянских воинов в годы Русско-турецкой войны, армянский ансамбль “Крунк” принял участие в праздничной программе “Бакунинских Чтений”этого года, вызвав своей энергией, национальным колоритом и мастерством бурю положительных эмоций и искренние симпатии зрителей.

Во время народных гуляний и праздничного концерта каждый мог посетить музей дворянского рода Бакуниных и еще раз пройтись по тихим уголкам старинного парка.

По окончании праздничного концерта, гостей и участники чтений собрались в зале Прямухинской сельской школы.

В этом году на собственно самих историко-культурных и научных “Бакунинских Чтениях 2014 года”, давших название и всему праздничному дню, прозвучали доклады:

— Директор музея Бакуниных в Прямухино Соловьева Людмила Ильинична — выступила с сообщением о жизни М.А. Бакунина в Прямухино в юношеские годы и о его приездах в усадьбу в период взрослой жизни.

— Заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО, профессор Никита Всеволодович Шевцов поделился впечатлениями о своих зарубежных встречах с внучатым племянником знаменитого анархиста М.Бакунина Алексеем Бакуниным.

— Доброволец-сотрудник Фонда Е.Бакуниной Наталия Игоревна Сысоева представила доклад об одном из первых советских исследователей жизни и деятельности М.А.Бакунина Пирумовой Наталье Михайловне, побудившей тверского краеведа и писателя В.И. Сысоева к созданию энциклопедической книги о дворянском роде Бакуниных.

— Суворов Валерий Павлович (ТвГУ) рассказал о письмах Е.М. Бакуниной из Дилижана, которые она писала сестрам в с. Казицино, повествуя о своей жизни и работе в госпиталях Красного Креста в Армении в период Русско-турецкой войны 1877-1878гг.

— Историк из Санкт-Петербурга Алексей Юрьевич Семенов подготовил сообщение об истории дворянской усадьбы сестер Бакуниных в с. Казицино Торжокского района, где вместе жили и служили на благо ближнему три сестры: Прасковья, Евдокия и Екатерина Бакунины.

— Технический редактор всех книг, выпущенных В.И. Сысоевым, Кира Михайловна Волгарева рассказала о работе Фонда над новым издательским проектом — выпуском книги о жизни и судьбе тверской сестры милосердия периода Первой мировой войны Анны Ждановой родной сестре известного деятеля Коммунистической Партии Андрея Жданова.

Во время Чтений директор Фонда Е.Бакуниной священник Роман Манилов был награжден Императорской Медалью Российского Дворянского Собрания в память 400 — летнего юбилея Всенародного подвига (1613 — 2013).

Директор фонда Манилов Р.А. представил участникам чтения новый буклет «Усадьба Бакуниных Прямухино».

Каждый из участников чтений получил буклет «Усадьба Бакуниных Прямухино».

По завершении Чтений все гости и участники Чтений были приглашены в столовую школы, где состоялся небольшой обед, организованный фондом, где можно было пообщаться в неформальной обстановке.

Мероприятия закончились после 18-00. После этого гости и участники чтений отбыли на автобусах в Тверь.

Администрация Кувшиновского района приняла участие в организационно-техническом обеспечении мероприятия. Была произведена подготовка места проведения праздника: уборка территории около храма, расчистка тропинок парка, Кутузовской горки, подготовка места для установки нового памятника роду Бакуниных с уборкой и вывозом мусора, выравнивании площадки, подвозка песка. Кроме того была обеспечена организация встречи, регистрации и чаепития прибывших гостей у храма рядом с церковью, где начинались торжества, Каждый прибывший получил отпечатанные программу праздника и программу научных чтений, а также наборы открыток от Швейцарского посольства, посвященные 200-летний юбилей установления дипломатических отношений с Россией. Была обеспечена доставка транспортом артистов и аппаратуры для концерта, предоставление букетов для обустройства мемориала у склепа храма, для возложения цветов к трем памятникам и букетов для вручения награжденным, а также швейцарской делегации.

5.9. Изготовление и установка памятного знака роду Бакуниных и мемориальной доски, посвященной А.А. Бакунину в усадьбе «Прямухино».

После утверждения эскиза был заключен договор с ООО «Грано» на изготовление памятного знака роду Бакуниных и мемориальной доски, посвященная А.А. Бакунину – участнику обороны Сневастополя, которые были изготовлены в срок и накануне открытия «Бакунинских чтений — 30.05 2014 года установлены. Памятный знак был установлен в с. Прямухино Кувшиновского района, недалеко от церкви. У дороги ведущий к остаткам усадебного дома, а мемориальная доска была укреплена на боковом фасаде прямухинской церкви. Установка знака и укрепление мемориальной доски осуществлено ООО «Грано» на безвозмездной основе.

Торжественное открытие памятного знака и мемориальной доски прошло 31 мая 2014 года на мероприятии «Бакунинские чтения».

5.10. Участие в праздновании « День медицинского работника» 9 июня 2014 г. в Тверском перинатальном центре.

9 июня 2014г. директор Фонда Манилов Р.А. принял участие в праздничном собрании коллектива Тверского областного Перинатального центра им. Е.М. Бакуниной, посвященном Дню медицинского работника.

Фонд Екатерины Бакуниной и Тверской Перинатальный Центр, носящий имя прославленной сестры милосердия, связывают многолетние дружественные связи, кульминацией которых стало открытие в 2013г. совместными усилиями уникального музея сестры милосердия Екатерины Бакуниной, экспозиция которого постоянно расширяется и дополняется новыми экспонатами. Две медицинские сестры Центра в 2012г. были награждены медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина

На торжественно собрании коллектива в присутствии главного врача Центра Людмилы Гребенщиковой о.Роман сердечно поздравил врачей и медицинских сестер с профессиональным праздником, пожелав каждому работнику Центра здоровья, крепости духа, бодрости и терпения в служении на благо сохранения здоровья жительницам региона и их малышам.

Директор фонда Манилов Р.А. наградил почетными грамотами Фонда за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей медицинских работников Центра:

— Мухину Людмилу Анатольевну – перевязочную медицинскую сестру акушерского физиологического отделения (медицинский стаж 38 лет).

— Соловьеву Людмилу Александровну – старшую медицинскую сестру отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (медицинский стаж 21 год).

— Гисем Татьяну Николаевну – процедурная медицинская сестра акушерского физиологического отделения (медицинский стаж 23 года).

— Пискареву Ларису Михайловну – палатная медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации (медицинский стаж 39 лет).

Участие в праздновании « День медицинского работника» в Тверской медицинской академии

10 июня 2014 г. Фонд, как и в предыдущие годы, принял участие в праздновании Дня медицинского работника, проводимом Министерством Здравоохранения Тверской области.

С профессиональным праздником медиков тверской земли поздравили губернатор Тверской области А.В. Шевелев, заместитель председателя Правительства Тверской области Светлана Вержбицкая, представители Законодательного собрания региона, Министерства Здравоохранения и Общественного совета при Министерстве Здравоохранения Тверской области.

Перед началом торжественного мероприятия состоялась беседа президента Фонда, ректора Тверской Государственной Медицинской Академии М.Н. Калинкина с губернатором области А.В. Шевелевым, в которой руководителю региона была представлена многогранная учебная, научная и практическая деятельность ТГМА.

В рамках общего торжества целый блок праздничного мероприятия был посвящен деятельности Фонда по популяризации имени Екатерины Бакуниной и отданию должной дани нашей памяти и уважения служению ближнему современных медицинских сестер.

От лица Фонда Екатерины Бакуниной в этой части праздничной программы медиков региона с профессиональным праздником поздравили президент Фонда Михаил Николаевич Калинкин и директор Фонда священник Роман Манилов.

Высокой общественной наградой Фонда – медалью «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» были награждены заслуженные медицинские сестры областного центра:

— Иванова Вера Николаевна – операционная сестра «Клинической больницы скорой помощи» г.Твери (медицинский стаж 47 лет);

— Сергеева Валентина Александровна – старшая медицинская сестра отделения стоматологии детского возраста поликлиники Тверской Государственной Медицинской Академии (медицинский стаж 47 лет

— Большакова Валентина Сергеевна – медицинская сестра инфекционного отделения Городской детской больницы №3 г.Твери (медицинский стаж 52 года);

— Минина Лидия Леонидовна – медицинская сестра неврологического отделения Детской областной клинической больницы (медицинский стаж 39 лет).

5.11. Создание документального фильма о хирурге Н.И. Пирогове в августе 2014 г.

В июне 2013 года состоялась рабочая экспедиционная поездка Фонда в Максатихинский район Тверской области с целью обнаружения тверского имения великого русского хирурга, друга и наставника сестры милосердия Е.М. Бакуниной, Николая Ивановича Пирогова (1810-1881).

Н.И. Пирогов всю свою жизнь провел в Москве, Петербурге, Дерпте, Севастополе, Киеве, Виннице, но, тем не менее, он и вся его семья были приписаны к дворянству Тверской губернии.

В поисках тверского имения Н.И. Пирогова принимали участие: доктор культурологии, профессор Государственной Академии Славянской Культуры, известный тверской исследователь и краевед Вячеслав Михайлович Воробьев, директор Фонда Е. Бакуниной священник Роман Манилов и водитель Фонда Дмитрий Анатольевич Смородкин.

Большую поддержку экспедиционной поездке фонда оказали краеведы и уроженцы Максатихи: Олег Яковлевич Шевелев, Вольдемар Петрович и Андрей Вольдемарович Варава и Владимир Владимирович Иванов, Галине Петровне Ильиной краеведу (г. Вышний Волочек) которая разыскала в архиве по делу о продаже имения Пирогова, в результате которой и было обнаружено географическое место расположения бывшего тверского имения великого русского врача.

Все отснятые видиоматериалы поездки легли в основу документального фильма, «Пирогов на Тверской земле», созданного в августе 2014 г. с помощью добровольных помощников фонда. Фильм будет использован для демонстрации на мероприятиях фонда.

Первый показ был запланирован в Севастополе, в «Музее героической обороны Севастополя».

5.12. Участие делегации Фонда в научных чтениях в г. Севастополе.

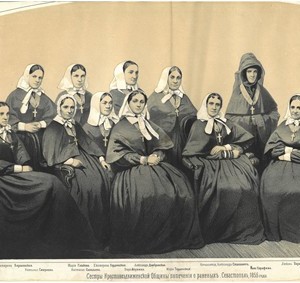

По приглашению музея Обороны Севастополя делегация Фонда 9-10 сентября приняла участие в научных чтениях г.Севастополя, посвященных в этом году юбилейной дате 160-летия начала обороны Севастополя (1854 — 1855 гг.) в Крымскую войну.

Состав делегации:

Манилов Р.А. – директор фонда.

Осипов Н.Д. – видеооператор, доброволец

Сысоева Н.И. – сотрудник фонда –доброволец

Тарасова И. – доброволец, фотограф, корреспондент «Комсомольской правды» в Твери.

В рамках поездки тверской с 6 по 8 сентября члены делегации посещали памятные места, связанные с именами тверских участников обороны Севастополя и произведили натурные съемки для нового фильма Фонда “Тверской Севастополь” о прославленных тверских участниках Крымской войны. Также был собран эксклюзивный материал для экспозиции музея Фонда им. сестры милосердия Екатерины Бакуниной

Чтения проводились Главным управлением культуры и охраны объектов культурного наследия Правительства г. Севастополя и Национальным музеем героической обороны и освобождения Севастополя.

Участники научных чтений 9 сентября на Братском кладбище возле Свято-Никольского Храма на Северной стороне Севастополя приняли участия в мероприятии, посвященном Дню памяти воинов, павших в Первой обороне Севастополя 1854-1855 гг. и Крымской войне 1853-1856 гг.

ПРОГРАММА научных чтений, посвященных 160-летию начала обороны Севастополя 1854 – 1855 гг.:

Научные чтения состоялись 10 сентября 2014 г. в кинопавильоне Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя на Историческом бульваре.10.00

Вступительное слово

А.А. Рудометов, Генеральный директор НМГООС

СООБЩЕНИЯ

10.10 Восточная (Крымская война) 1853 –1856 гг. в контексте Восточного вопроса: причины и последствия. Анализ подходов отечественных и зарубежных исследователей XIX – XXI вв.

С.П. Гюнерфаут, заведующая отделом НМГООС

10.30 Севастопольская крепость накануне Восточной (Крымской) войны 1853 – 1856 гг.

Полковник Д.М. Воробьев, заместитель начальника отдела Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, г. Москва

10.50 Офицеры Российской армии, погибшие при защите Севастополя и Крыма в 1854 –1855 гг. (Из опыта работы над мартирологом).

П.М. Ляшук, ведущий научный сотрудник НМГООС

11.10 Французская и британская армии на Южной стороне Севастополя в сентябре 1855 – июне 1856 гг. (По материалам фондов НМГООС).

И.А. Дьяконова, ведущий научный сотрудник НМГООС

11.30 «…В память о совместных трудах и лишениях». Иностранные медики – участники обороны Севастополя в 1854 – 1855 гг. (По материалам РГА ВМФ; Гос. архива Николаевской области).

Л.В. Голикова, старший научный сотрудник НМГООС

11.50 Возрождение Севастополя после Крымской войны на примере деятельности комитетов по предотвращению эпидемий в Крыму и назначению компенсаций и льгот жителям Севастополя 1856 ─ 1860-е гг. (По материалам Гос. архива Николаевской области, журнала «Морской сборник», 1856 – 1860-е гг.).

Е.Н. Гавришева, старший научный сотрудник НМГООС

12.10 – 12.40 КОФЕ-БРЕЙК

12.40 Записная книжка адмирала П.С. Нахимова. Новые исследования.

А.П. Нахимов, потомок П.С. Нахимова, г. Москва

13.00 Лейтенант 32 флотского экипажа И.И. Федорович – последний командир II бастиона Т.В. Кочергина, потомок И.И. Федоровича, г. Севастополь

13.20 История Балаклавы в период Восточной (Крымской) войны 1853 – 1856 гг. и обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. в коллекциях НМГООС.

И.В. Никитина, ведущий научный сотрудник НМГООС, кандидат исторических наук

13.40 Тверские герои обороны Севастополя 1854 – 1855 гг.

Священник Роман Манилов, директор Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», г. Тверь

14.00 Показ документального фильма «Пирогов на Тверской земле».

Автор сценария священник Р. Манилов, режиссер Н. Осипов (г. Тверь)

14.20 Крымская война 1853 – 1856 гг. и оборона Севастополя 1854 – 1855 гг. в научно-просветительной работе Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя.

З.М. Дудникова, ведущий научный сотрудник НМГООС

14.40 Подведение итогов, принятие резолюции.

В чтениях принимали участие: потомки героев обороны Севастополя, сотрудники музея, архива, преподаватели истории, студенты, аспиранты, любители истории Севастополя. На чтениях тверская делегация презентовала только что созданный фильм Фонда “Пирогов на Тверской земле”, посвященный выдающемуся деятелю Обороны Севастополя, знаменитому русскому врачу Н.И.Пирогову. Николай Иванович и члены его семьи были тверскими дворянами и владели имением на Тверской земле.

. В «Комсомольской правде» (Г. Тверь) были помещен отчет о посещении делегацией фонда г. Севастополя.

11 сентября директор фонда Манилов Р.А. выступил на севастопольском телевидении в программе «Севастопольские встречи» , где рассказал о тверских героях Крымской войны. Видеозапись интервью Манилова Р.А можно увидеть на сайте фонда

Помимо съемок фильма члены делегации встречались и имели продолжительные беседы с историками и сотрудниками «Музея героической обороны Севастополя» и получили большое количество исторических сведений для включения их в будущий фильм. Писатель-историк Владимир Георгиевич Шавшин подарил директору фонда свои книги о Севастополе и Крыме.

В «Комсомольской правде» (г. Тверь) был помещен отчет о посещении делегацией фонда г. Севастополя.

5.13. Издание совместно с Тверским государственным объединенным музеем книги – дневников сестры милосердия Первой мировой войны Анны Ждановой».

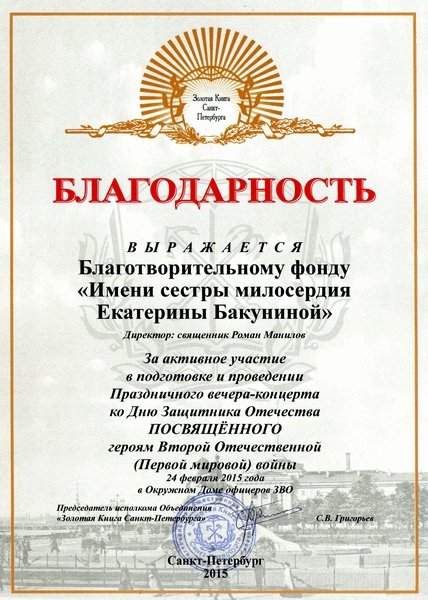

Тверским государственным объединенным музеем проведено сканирование рукописи дневника. Сотрудники музея перевели рукопись в цифровой вариант, провели работу по составлению справочного аппарата. Права для использования в издании и все подготовительные работы и техническое редактирование осуществлены на безвозмездной основе. 17 июня 2014 года заключен договор с ООО «Издательством «Триада». Подготовленная рукопись была передана в издательство и 07.11.2014 г. тираж книги «Записки сестры милосердия Анны Ждановой» был получен заказчиком. Первая презентация книги прошла в Санкт-Петербурге во время форума «Милосердие». Книга будет представлена широкой общественности во время недели Тверской книги в областной библиотеке им. Горького.

5.14. Оборудование музея Е.Бакуниной и пополнение его экспозиции.

Были подготовлены эскизы оборудования. После утверждения эскиза стеклянных витрин и шкафов заключен договор с ООО «Коммерц-сервис» и 12 августа 2014 года оборудование было получено, собрано и установлено в помещении музея.

Для пополнения экспозиции была закуплен муляж французской сабли первой половины XIX века. Кроме того фонды музея пополнились после поездки делегации фонда в г. Севастополь в сентябре 2014 года, где члены делегации приняли участие в научных чтениях, посвященных 160-летия начала обороны Севастополя в 1854 году.

В фонды музея поступили подлинные вещи иностранных военнослужащих, осколок пушечного ядра и осколки снарядов, найденные на полях сражений в г. Севастополе, а также книги посвященные Крымской войне. Все это было передано делегации фонда безвозмездно.

5.15. Создание мобильной экспозиции (на баннерах) о жизни и деятельности Е.М.Бакуниной.

Были проведены предварительные работы по подбору фотоматериалов и текстов. Четыре баннера были изготовлены и переданы заказчику 28 мая 2014 г. Мобильная экспозиция позволит фонду познакомить общественность с материалами о жизни и деятельности Е.М. Бакуниной при проведении мероприятий организуемых фондом или в мероприятиях, в которых фонд будет принимать участие.

5.16. Организация и проведение вечера-концерта «Покровские вечера», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.

26 октября в 14-00 в ДК «Пролетарка» прошел музыкально-поэтический вечер-концерт (с участием коллективов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Франции, Севастополя), посвященного 100-летию начала Первой Мировой Войны (1914-2014).

В программе было запланировано внесение имени тверского дворянина, участника Первой Мировой войны поэта Николая Гумилева в «Золотую Книгу Санкт-Петербурга», которую специально для этого доставили в Тверь. 26 октября в 11-00 в Тверскую городскую думу прибыла делегация РОО «Золотая книга» из Санкт-Петербурга

В составе делегации находились:

Григорьев Сергей Васильевич – председатель исполнительного комитета «Золотой книги Санкт-Петербурга;

Чугунова Елена Владимировна – режиссер-постановщик РОО «Золотая книга»;

Ефимов Дмитрий Георгиевич – ответственный распорядитель Фолианта Золотой книги;

Ефимова Ангелина Юрьевна – полномочный представитель исполнительного комитета РОО «Золотая книга».

Фолиант «Золотой книги» был доставлен в Тверь из Санкт-Петербурга на автомобиле в специальном контейнере.

На торжественную церемонию внесения имени поэта были приглашены представители Тверской городской думы, историки, литераторы и хранители поэтического наследия Гумилёвых из г. Бежецка, журналисты.

Вписать имя Николая Гумилёва в исторический фолиант было поручено Галине Козловской. — руководителю народного музея Гумилёвых в Бежецке. Это дочтаточно длительная процедура, всегда осуществляется предварительно.

Затем фолиант отправился в ДК «Пролетарка» для торжественной церемонии подписи подготовленной страницы с именем Н.Гумилева во время фестиваля.

Музыкально-поэтический концерт прошел при полном зале ДК «Пролетарка»

(700 чел).

Чтением Манифеста императора Николая II о войне с Австрией открыл концертную программу Заслуженный артист России, актёр Тверского Академического театра драмы Георгий Пономарёв.

В концерте приняли участие тверские коллективы:

Народный ансамбль песни и танца «Тверь»,

Образцовый театр-студия «Романтики»,

Народный ансамбль танца «Славяне»,

Образцовый хореографический ансамбль «Айседора»,

Тверской муниципальный духовой оркестр,

Образцовый хор «Аллилуйя»,

Образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка»,

Детский театр-студия «Мистерия»,

Народный ансамбль танца «Тверичане».

В концерте приняли участие засл. артисты РФ Виктор Сухов и Ирина Гефеле (Тверская филармония), исполнившие «Бытовые песни Первой мировой войны».

О том, на какие подвиги готова была так называемая «Золотая молодежь» открыл своим выступлением актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин, он прочитал отрывок из рассказа Александра Вертинского «Как я был на войне».

Заслуженная артистка России Мария Кирилловна Лаврова (Большой драматический театр Санкт-Петербург) выступила с программой, посвященной творчеству двух великих поэтов «серебряного века» Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

Французский композитор и исполнитель Джо Са Де выступил с программой, посвященной союзническим отношениям России и Франции в годы Первой мировой войны.

В этот вечер зрителя ожидали открытия, связанных с историей Первой мировой войны и с историей Тверского края. Были встречи с интересными людьми. В полной тишине слушал зал рассказ немецкой антифашистки Маргариты Зайдлер, побывавшей на юго- востоке Украины.

Особое место в программе «Покровских Вечеров» заняло торжественная церемония подписания в «Золотой книге Санкт-Петербурга подготовленной страницы с именем Н.Гумилева. Под этой записью поставили свои подписи Глава города Твери Александр Корзин, Уполномоченный по правам человека в Тверской области Владимир Бабичев, и знаменитый поэт современной России, почетный гражданин города Твери Андрей Дементьев

На «Покровских Вечерах» жителям города была представлена икона Божией Матери «Августовская Победа», специально написанная к юбилейной дате начала Первой мировой войны. Как можно изучать историю России по иконам Божией Матери рассказал настоятель храма св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, исторического Леушинского подворья (Санкт-Петербург), директор мемориальной квартиры-музея прав. Иоанна Кронштадтского в Кронштадте протоиерей Геннадий Беловолов.

Большой интерес вызвало выступление Ансамбля танца Кронштадтского морского кадетского корпуса (КМКК).Дети исполнили несколько танцевальных номеров из своего обширного репертуара.

Все руководители творческих коллективов и сольные исполнители, принявшие участие в концерте, были награждены благодарственными письмами и дипломами.

Руководителей ансамбля КМКК и кадетов из Кронштадта, приехавших рано утром, встретили на арендованном для этого автобусе, привезли и разместили в Тверском суворовском училище, где они могли отдохнуть. Им было предоставлено 2-разовое горячее питание в одном из кафе города и возможность познакомится с городом, после этого они были доставлены в ДК «Пролетарка», а после окончания концерта на железнодорожный вокзал.

5.17. Участие в международном форуме «Милосердие (г. Санкт-Петербург)

1 ноября 2014г. в Санкт – Петербурге, в стенах Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, расположенного за Казанским собором в ста метрах от Невского проспекта, открылся Первый Международный форум «Милосердие», приуроченный к 150-летию со дня рождения (1864г.) Св. преподобномученицы Влк.Кн. Елизаветы Федоровны Романовой.

Организаторами Международного форума выступили: Комитет по Молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, Региональная общественная организация «Центр милосердия», Общество православных врачей Санкт-Петербурга и Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы при Хосписе №1 города на Неве.

Главные цели Форума были обозначены уже на пленарном заседании: показать особую значимость милосердного служения, дать новый импульс добровольческому служению в социальной сфере, обозначить пути взаимодействия государственных, общественных и религиозных организаций в созидании милосердного общественного служения на благо ближнему.

В работе Форума приняли участие представители сестричеств из многих городов России и стран ближнего зарубежья. Открыл работу Форума приветственным словом Епископ Царскосельский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии. Деятельное участие в работе Форума принял главный терапевт России, директор НИИ Пульмонологии России, один из главных идеологов создания Общества православных врачей России академик РАМН Александр Григорьевич Чучалин (г.Москва). В работе Форума приняли участие Президент Фонда Екатерины Бакуниной Калинкин Михаил Николаевич и директор Фонда Манилов Роман Александрович.

Работа Форума прошла в рамках следующих секций:

1. Духовные основы милосердия.

2. Подготовка к добровольческому и милосердному служению студенчества и молодежи.

3. Современная практика сестрического медико-социального служения: проблемы и перспективы.

4. Милосердное служение врача и других специалистов помогающих профессий.

В заключительной части торжественного пленарного заседания, открывшегося исполнением гимна России, после многих теплых приветственных слов состоялась церемония награждения заслуженных сестер милосердия Санкт-Петербурга медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

Высокой наградой общественного признания в этот день были удостоены:

— Сидоркова Валентина Васильевна – медицинская сестра по уходу «Хосписа №1» (медицинский стаж 22 года)

— Акишева Татьяна Викторовна – сестра милосердия «Сестричества во имя прмч. Елизаветы» (стаж служения 10 лет)

— Ерыш Галина Георгиевна – главная сестра Общественной благотворительной организации «Покровская община» (стаж служения 20 лет)

— Гришина Наталья Вадимовна – сестра милосердия Общественной благотворительной организации «Покровская община» (стаж служения 22 года)

— Клишова Галина Александровна – сестра милосердия Общественной благотворительной организации «Покровская община» (стаж служения 22 года)

— Коняхина Вера Геннадьевна – сестра милосердия Сестричества св. мц. Татианы (стаж служения 16 лет)

— Михеева Евгения Ильинична – сестра милосердия Сестричества св. мц. Татианы (стаж служения 18 лет)

— Панфилова Мария Ильинична – сестра милосердия Сестричества св. мц. Татианы (стаж служения 10 лет)

— Сидоренко Любовь Васильевна – сестра милосердия Сестричества Святых Царственных мучениц (стаж служения 13 лет).

От лица президента Фонда – ректора ТГМА, председателя Общественной палаты г.Твери, профессора М.Н. Калинкина директор Фонда священник Роман Манилов сердечно поздравил всех награжденных и пожелал всем сестрам милосердия, приехавшим на этот представительный Форум, быть достойными подражателями и продолжателями дела высокого служения ближнему Вл.Кн. Елизаветы Федоровны и Екатерины Михайловны Бакуниной.

Одна из награжденных сестер милосердия – Сидоренко Любовь Васильевна оказалась уроженкой г.Торопца Тверской области.

5.18. Создание видео-клипа «Памяти Екатерины Бакуниной».

29 декабря 2014г. Фонд Екатерины Бакуниной выпустил к 120-летию со времени кончины Екатерины Михайловны Бакуниной (1810-1894) и 160-летию начала Обороны Севастополя (1854-1855) видео-клип памяти легендарной сестры милосердия и всех сестер милосердия участниц Крымской войны. Он размещен на сайте Фонда.

По просьбе Фонда Тверской автор-исполнитель, член Тверского Отделения Союза композиторов России Сергей Терешин написал песню, посвященную Е.М.Бакуниной, а видео-режиссер Павел Щербаков подобрал к этой песне тематический видео-ряд

Видеоклип создан для демонстрации на мероприятиях фонда или на мероприятиях, в которых фонд будет принимать участие.

Обо всех мероприятиях фонда 2011 – 2014 годов, а также текущего 2015 года можно узнать на сайте фонда https://bakunina-fond.ru

6. Проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда налоговыми органами не проводилось.

Отчет по расходованию финансовых средств полученных фондом в 2014 году.

( Отчет составлен на 31.12.2014 г.)

Остаток на расчетном счету на 31.12.2012 г. составил 635 240-80 рублей

Приход (руб.):

Тверская медицинская академия — 60 000-00

ИНБИ РАН — 20 000-00

Администрация г. Твери (грант на осуществление проекта

«Истоки мужества и милосердия») — 200 000-00

Оплата процентов за пользование банком финансовых

средств — 166-65

_________________________________________________________________

Всего приход 280 166-65

Расход (руб.) :

1. Социальный проект «От первой сестры милосердия Екатерины Бакуниной – до сестер милосердия Первой Мировой войны».

1.1 Издание книги «Записки сестры милосердия

Анне Ждановой» — 200 000-00

1.2. Проведение ежегодного культурно-просветительского мероприятии

«Бакунинские Чтения» в с.Прямухино Кувшиновского района.

1.2.1. Аренда автобусов для доставки гостей и участников Чтений

Тверь-Прямухино-Тверь — 37 000-00

1.2.2. Питание для участников и гостей чтений — 21 000-00

1.3. Установка в усадьбе Прямухино памятного знака памяти Бакуниных и мемориальной доски памяти А.А.Бакунина — 250 000-00

1.4. Издание буклета «Усадьба Бакуниных Прямухино». — 75 000-00

1.5. Проведение Вечеров памяти Е.Бакуниной в Волгограде и Торжке

1.5.1. Расходы на проезд и услуг гостиницы — 25 928-50

1.6. Приобретение технологического оборудования для музея:

стеклянные витрины и шкафы — 30 828-00

настенная перекидная система — 948-00

1.7. Пополнение экспозиции музея новыми материалами

и экспонатами (муляж сабли Франция XIX в) — 3 790-00

1.8. Создание мобильной экспозиции (на баннерах) о жизни и деятельности Е.М.Бакуниной (стоимость 4-х баннеров) — 33 000-00

1.9. Издание 2-го тиража медали для медицинских сестер

«Сестра милосердия Екатерина Бакунина» — 30 000-00

1.10. За букеты цветов для награжденных медицинских сестер,

делегации Посольства Швейцарии и потомков Бакуниных — 5130 -00

___________________________________________

Итого — 712624-50

(в т.ч. из средств гранта 630 000-00, из средств фонда — 82624-50)

2. Социальный проект «Истоки мужества, славы и милосердия. Тверские герои защитники Отечества: от Крымской войны — до Первой Мировой войны».

2.1. Участие делегации Фонда в научной конференции, посвященной 160-летию начала Обороны Севастополя (г. Севастополь).

2.1.1. Стоимость проезда такси : Тверь-Москва (Домодедово)

Москва (Домодедово)-Тверь — 9 000-00

2.1.2. Стоимость авиабилетов для делегации — 42 925-00

2.2. Проведение музыкально-поэтического Фестиваля памяти 100-летия Первой мировой войны.

2.2.1. Изготовление афиш — 11 000-00

2.2.2. Оплата услуг по размещению афиш фестиваля — 17 423-00

2.2.3. Изготовление программ и пригласительных билетов — 19500-00

2.2.4. Изготовление благодарственных писем и дипломов

Фестиваля — 3 280-00

2.2.5. Изготовление баннеров — 10 000-00

2.2.6. Размещение баннеров — 10 000-00

2.2.7. Оплата за букеты цветов — 8 000-00

2.2.8. Транспортные расходы для ансамбля из Кронштадта — 9 600-00

2.2.9. Оплата за питание для ансамбля из Кронштадта — 9 579-55

2.2.10 Оплата за ж/д билеты руководителей ансамбля

(Санкт-Петербург-Тверь-Санкт-Петербург) — 5423-20

2.2.11. Оплата за ж/д билеты делегации Золотой книги СПб

и засл. артистки РФ Лавровой М.К. (Санкт-Петербург –

Тверь – Санкт-Петербург) — 26734-70

2.2.12. Оплата гостиницы для участников фестиваля из СПб.- 17 800-00

2.2.13. Оплата за фоторамки для благодарственных писем

и дипломов — 2268-00

__________________________________________

Итого: 202 533-45

(в т.ч. из средств гранта 200 000-00, из средств фонда — 2 533-45

Прочие расходы на хозяйственную деятельность организации (руб.)

За электронный USB-ключ (СБИС. Электронная

Отчетность 2013 г.) — 1180-00

За право использования лицензии на 2014 г. (СБиС. Электронная

отчетность) — 3200-00

За право использования лицензии на 2015 г. (СБиС. Электронная

отчетность) — 4 000-00

Оплата за проведение аудита за 2013 г. — 10 000-00

Оплата административного штрафа — 700-00

Комиссия банку — 720-17

_________________________________________________________________________

Итого: 19800-17

Всего расход: 934958-12

Остаток на расчетном счету на 31.12 2014 г. 20268-73