Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12115

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12111

Благотворительный аукцион на восстановление памятника адмиралу Ф.Ф.Нарбуту

23 июля 2015 г. в 17.00 в Большом зале отеля «Оснабрюк» состоится Благотворительный аукцион картин по сбору средств на восстановление памятника тверскому адмиралу Ф.Ф.Нарбуту в Севастополе

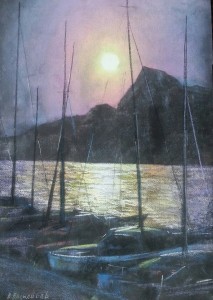

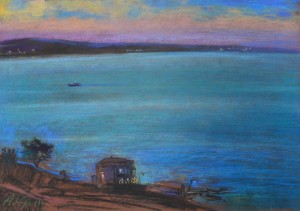

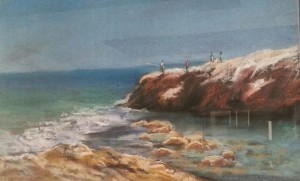

Владимир Васильев. Лот №1. Пейзаж Крыма. Размер 50*70 в паспарту. Картон, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

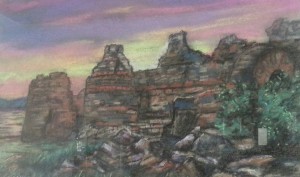

Владимир Васильев. Лот №2. Пейзаж Крыма. Размер 50*70 в паспарту. Картон, пастель.

Владимир Васильев. Лот №2. Пейзаж Крыма. Размер 50*70 в паспарту. Картон, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Владимир Васильев. Лот №3. Пейзаж Крыма. Размер 50*70 в паспарту. Картон, пастель.

Владимир Васильев. Лот №3. Пейзаж Крыма. Размер 50*70 в паспарту. Картон, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

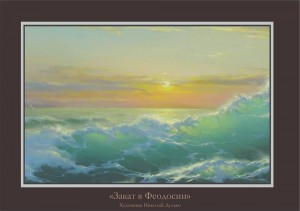

Николай Дулько. Лот №4. «Закат в Феодосии». Размер 50*70 в паспарту и раме. Картон, пастель, 2013г.

Начальная цена: 8 000р.:

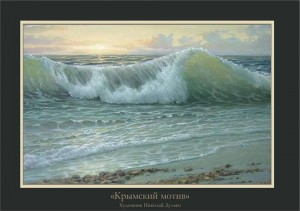

Николай Дулько.Лот №5. «Крымский мотив». Размер 50*70 в паспарту и раме. Картон, пастель, 2013г.

Начальная цена: 8 000р.:

Андрей Юдин. Лот №6. «Рассвет над Феодосией». Размер 45х50. Графика, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Андрей Юдин. Лот №7. «Далекие лучи». Размер 45х60. Графика, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Андрей Юдин. Лот №8. «Дом у моря». Размер 45х60. Графика, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Андрей Юдин. Лот №9. «Заповедные лагуны Крыма». Размер 40х60.

Графика, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Андрей Юдин. Лот №10. «Раек. Цветение». Размер 60х60. Графика, пастель.

Начальная цена: 8 000р.:

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12087

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12084

«День медицинского работника», Тверь, 14 июня 2012 г. Награждение медицинских сестер Твери и участников ВОВ – ветеранов медицинской службы медалью Фонда «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»:

Дата публикации:

24 июля 2013

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=3683

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12079

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, НАЗВАННЫЕ ИМЕНАМИ ТВЕРСКИХ ГЕРОЕВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. П.К. МЕНЬКОВА

Пётр Меньков. Из цикла «Гордость земли Тверской», фильм Фонда Екатерины Бакуниной и НС «Акценты» 2017 г.:

- История колледжа

- Открытие Музейно-образовательного центра им. Юрия Гагарина в педагогическом колледже им. П.К.Менькова 1 сентября 2017 г.

- Икона для Севастополя и Меньковские Чтения

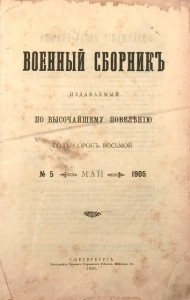

- Журнал «Военный сборник» (редактор П.К. Меньков)

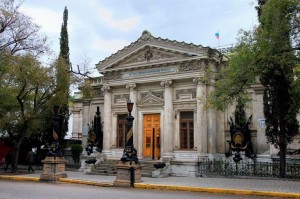

Недалеко от Исторического бульвара, на правой стороне ул. Советской, в ста метрах от пл. Ф.Ушакова в доме №65 находится Севастопольский индустриально-педагогический колледж. До революции 1917 г. в комплексе зданий колледжа размещалась Меньковская начальная, или как ее еще называли ремесленная школа, открытая в 1887г. по завещанию и на средства тверского участника обороны Севастополя, генерал-лейтенанта Петра Кононовича Менькова (1814-1875).

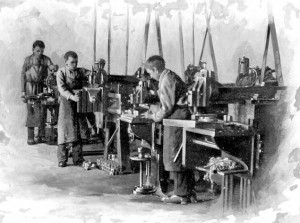

В школу с 4-х летним курсом обучения принимались мальчики – дети Севастопольских инвалидов. Помимо общеобразовательных предметов детей обучали и практическим навыкам в ремесле – кузнечном, токарном и слесарном.

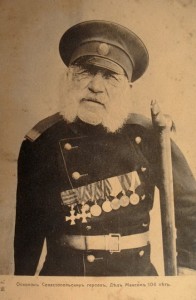

При школе был устроен приют для инвалидов из нижних чинов, принимавших участие в обороне Севастополя, которые следили за порядком и чистотой помещений.

После 1917 г. Меньковская школа была закрыта и в ее помещениях размещались разные учебно-образовательные и трудовые заведения.

В 1961 году учебному заведению присвоено имя Ю.А.Гагарина.

В 1994 году учреждение стало филиалом Киевского индустриально-педагогического колледжа. Сегодня это самостоятельное высшее государственное учебное заведение — Севастопольский индустриально-педагогический колледж І уровня аккредитации.

Сейчас у главного входа в колледж установлена мемориальная доска в память об основателе этого учебного заведения П.К.Менькова. В колледже создан музей образовательного учреждения, в котором есть материалы и о П.К.Менькове. Возвращение колледжу имени его основателя произошло после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.

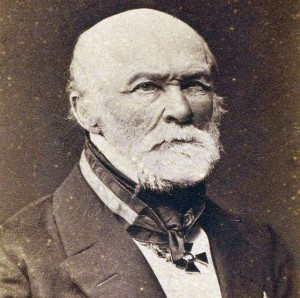

Генерал-лейтенант Петр Кононович Меньков (1814-1875)

Офицер-артиллерист, писатель, историк казачества, участник обороны Севастополя. Из дворян Тверской губернии, сын героя Отечественной войны 1812 г, родился в Кашине в имении отца. Воспитанник 1-го кадетского корпуса, служил в Кашине, Николаеве. В 1840 г. окончил Николаевскую Академию Генерального штаба.

Кашин – место рождения П.К.Менькова

1-й Кадетский корпус г.Москва Академия Генерального штаба

С началом Крымской войны полковник генерального штаба П.К.Меньков находился на Дунайском фронте военных действий (1853—1855), с 1855 г в Севастополе.

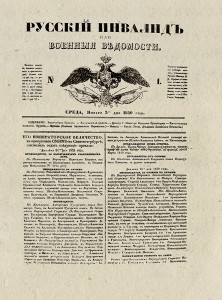

Вел официальный «Журнал обороны Севастополя», писал очерки в «Русском инвалиде», был одним из учредителей и активным организатором музея обороны Севастополя. В Севастополе во время войны некоторое время жил в доме знаменитой Даши Севастопольской – Дарьи Лаврентьевне Михайловой на Северной стороне города и даже был посаженным отцом на ее свадьбе.

После отставки в 1855 г., в следствии сильной контузии, стал редактором столичного «Военного сборника». Активный общественный деятель за изменение принципов развития современного военного искусства и проведение прогрессивных военных реформ.

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

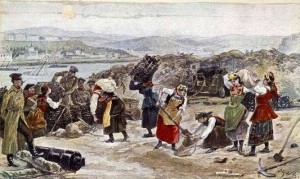

Комплекс зданий Меньковской школы был построен на примечательном историческом месте. Здесь в 1854-55гг. находилась т.н. Девичья батарея – оборонительное сооружение, входившее в тыловую линию защиты города и предназначавшееся для прикрытия 4-го бастиона.

Батарею строили севастопольские женщины под руководством двух саперов, отсюда и ее название – Девичья.

В 1892г. в память участия женщин в обороне города на территории школы установили памятник с подписью: «На этом месте женщинами Севастополя в 1854г. была построена батарея».

С именем П.К.Менькова связана и история создания музея Севастопольской обороны, преемником которого является современный Музей Черноморского флота РФ.

В 1869г. в Санкт-Петербурге на одном из ежегодных обедов бывших участников обороны Севастополя, проживавших в столице, генерал-лейтенант П.К.Меньков высказал мысль о необходимости создания в музея памяти Крымской войны и героической Обороны Севастополя.

Присутствующий на обеде генерал-адъютант граф Э.И.Тотлебен объявил, что он приносит в дар будущему музею свой дом в Севастополе для размещения в нем музейных экспозиций.

Комитет по сбору средств для создания музея возглавил П.К. Меньков. В 1895г. для музея напротив дома Э.И.Тотлебена на Екатерининской улице построили собственное здание, в котором теперь и находится музей Черноморского флота РФ.

- Сайт колледжа

- Встреча делегации Фонда Екатерины Бакуниной с коллективом Индустриально-педагогического колледжа им. П.К. Менькова (11 сентября 2015 г.)

- П.К. Меньков — биогафический очерк

- (колледж им. П.К. Менькова)

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12411

Внучка хирурга Н.И. Пирогова была замужем за удомельским землевладельцем Д.Д. Гершельманом

О жизни Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), великом русском хирурге и анатоме, естествоиспытателе и педагоге, основоположнике русской военно-полевой хирургии и основателе отечественной школы анестезии известно все до малейших деталей. А вот о его семье, особенно о детях и внуках, сохранилось немного сведений.

11 декабря 1842 г. Николай Пирогов обвенчался с юной Екатериной Дмитриевной Березиной (1822-1846), внучкой графа, генерала от инфантерии, командира Лейб-гвардии Преображенского полка и кавалера всех высших орденов Российской империи Н.А. Татищева.

Молодой профессор Медико-хирургической Академии Пирогова усердно занялся воспитанием Екатерины Борисовны «как идеала женщины» по своим представлениям: лишил её общества подруг, усадил за книги, заставил отказаться от прислуги, а впоследствии даже от помощи няни для своих детей.

4 ноября 1843 г. родился первенец Николай, а 4 января 1846 г. – второй сын Владимир. Вскоре после этого молодая супруга Екатерина Дмитриевна скончалась от осложнений после родов в возрасте 24 лет. Через 4 года Николай Иванович женился на баронессе Александре фон Бистром (1824-1902), внучатой племяннице мореплавателя И.Ф. Крузенштерна.

19 августа 1858 г. действительный статский советник Пирогов записан в III часть Родословной книги господ дворян Тверской губернии по Вышневолоцкому уезду. Вышневолоцким дворянином он стал благодаря покупке имения с входящими в него частью деревень Селище и Горка в том же уезде (ныне Максатихинский район). Но в своем вышневолоцком имении Пирогов не жил и даже не имел возможности его посещать. Он вскоре продал его и в 1859 г. приобрел усадьбу «Вишня» около г. Винница.

Александра Антоновна станет огромной любовью гениального врача, а его сыновья быстро начали звать ее мамой. Своих детей у нее не было.

23 ноября 1881 г. в имении «Вишня» нашел вечный покой прославленный врач России. Его тело забальзамировали и перенесли в семейную усыпальницу, над которой в 1885 г. была построена и освящена церковь в честь Николай Чудотворца. До 1902 г. усадьбой занималась вдова ученого.

Старший сын Пирогова — Николай Николаевич стал ученым-физиком. Он слушал лекции в Гейдельберге, Берлине, Оксфорде. В его семье родились две дочери — Любовь и Александра. Скончался в 1891 году.

После смерти вдовы Пирогова усадьба «Вишня» перешла к младшему сыну ученого – Владимиру. Он был историком. Дела усадьбы и мавзолея его мало интересовали, и в 1904 г. он передал ее внучкам Н.И. Пирогова, дочерям старшего брата, совсем еще юным Любови и Александре Пироговым.

К 1914 г. денег для содержания дома и мавзолея почти не было, все пришло в упадок.

С началом Первой мировой войны геополитическое положение Украины ввергло ее в эпицентр военных событий. По территория современной Винницкой области Украины продолжительное время была прифронтовой зоной. На территории города были развернуты лазареты и военные госпитали. С весны 1915 г. ситуация резко изменилась в результате наступления германских войск. 2 мая началась Горлицкая операция, вследствие которой наш фронт был прорван в районе Карпат и Галиция досталась неприятелю. Началось массовое выселение людей в тыл. Можно только представить, в каких условиях внучкам приходилось сохранять мавзолей с телом деда и выживать в заброшенной усадьбе. Но именно 1915 г., год тяжелейших боев и испытаний для русской армии, соединил судьбы Александры Николаевны Пироговой и молодого гвардейского офицера-артиллериста Дмитрия Дмитриевича Гершельмана.

Д.Д. Гершельман родился 8 марта 1889 года. Отец Д.К. Гершельман (1859-1913) (младший брат С.К. Гершельмана (1854-1910), московского генерал-губернатора (1906-1909)) — участник Русско-турецкой войны, последняя должность — начальник штаба Отдельного корпуса жандармов. Несмотря на то, что все Гершельманы были записаны дворянами Санкт-Петербургской губернии, их родовым гнездом оставалось с. Молдино Вышневолоцкого уезда (ныне Удомельский район). Им принадлежали: большой дом, парк, ферма на 200 голов племенного крупного рогатого скота, пасека, кирпичный заводик, поля и луга, а также значительные участки леса. Если раньше многочисленные наследники Гершельманов приезжали сюда только на летний период, то перед Первой мировой войной большая семья младшего из братьев-генералов переехала в эти края насовсем. 22 июля 1913 г. Д.К. Гершельман умер и был похоронен на погосте Храма Преображения Господня с. Молдино.

Дмитрий Гершельман по семейной традиции обучался в Пажеском корпусе, по окончании которого в 1908 г. был выпущен подпоручиком в Лейб-гвардии Конную артиллерию. В 1914 г. с началом боевых действий поручик Гершельман 1-й (всего в Конной артиллерии служило 5 братьев Гершельманов) — командир 1-го взвода Лейб-гвардии Конной артиллерии Батареи. Участвовал в бою под Каушеном 6 (19) августа, в котором совершил подвиг и погиб его двоюродный брат Г.С. Гершельман 2-й, командир разведчиков той же батареи. После боев в Восточной Пруссии и Польше в 1915 г. Д. Гершельмана перевели на Юго-Западный фронт. Здесь Дмитрий Дмитриевич и повстречал внучку Пирогова — Александру Николаевну. Вскоре они обвенчались.

Логично предположить, что молодую супругу, которая ждала ребенка, Гершельман постарался привезти в с. Молдино к своей матери. Здесь было спокойно, семья не бедствовала и могла предоставить благоприятные условия для рождения первенца. К сожалению, людская память не сохранила не только воспоминания о пребывании Александры Николаевны в удомельском крае, но и о дальнейших судьбах большинства сестер и братьев Д.Д. Гершельмана, хотя документально подтверждено, что они проживали и работали в с. Молдино еще в 1920-х годах.

В 1916 г. у супругов родился правнук Н.И. Пирогова — Андрей Дмитриевич Гершельман. Молодая мать вернулась в дедовскую усадьбу, скорее всего, после Брусиловского прорыва. В войне настал коренной перелом, но наступил 1917 г. — год двух революций и великих потрясений. Все без исключения братья Гершельманы были монархистами и не приняли новую власть. Внучки Пирогова навсегда покинули усадьбу «Вишня» и больше в Россию не вернулись. Гвардейский капитан Д.Д. Гершельман и его брат штабс-капитан В.Д. Гершельман в гражданской войне сражались против Красной Армии в вооруженных силах Юга России под командованием А.И. Деникина.

В начале 1920 г. Д..Гершельман вместе с семьей эвакуировались из г. Новороссийска на греческий о. Лемнос. Греция стала их второй родиной. На чужбине родился второй сын, названный Дмитрием. Больше о судьбе внучек и правнуков Н.И. Пирогова ничего не известно. Д.Д. Гершельман умер 5 августа 1948 г. и похоронен в г. Афины.

Л.Н. Константинов

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=15031

Памяти Екатерины Бакуниной

29 декабря 2014г. Под занавес уходящего года Фонд Екатерины Бакуниной выпустил к 120-летию со времени кончины Екатерины Михайловны Бакуниной (1810-1894) и 160-летию Обороны Севастополя (1854-1855) видео-клип памяти легендарной сестры милосердия и всех сестер милосердия участниц Крымской войны.

По просьбе Фонда Тверской автор-исполнитель, член Тверского Отделения Союза композиторов России Сергей Терешин написал песню, посвященную Е.М.Бакуниной, а видео-режиссер Павел Щербаков подобрал к этой песне тематический видео-ряд.

В работе над роликом были использованы кадры из документально-игрового фильма Александра Ханжонкова и Василия Гончарова «Оборона Севастополя» (1911г.) и х/ф Григория Козинцева и Юрия Германа «Пирогов» (1947г.)

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=10713

ВЕЛИЧИЕ ДУХОВНОЙ КРАСОТЫ

«Побывать на концерте солистов ансамбля «Грёзы» — это счастливый случай получить для души огромное наслаждение!» — так восторженно отзывался один из зрителей, выходя из зала ДК «Химволокно», где только что в музыкальном салоне завершилась встреча «Вечности дыханье». Такое мнение единодушно поддерживали и другие: «Каждое мероприятие этого коллектива – это новый виток неожиданных открытий, большой выдумки, богатства музыкального и поэтического материала. Нас покоряет талантливое исполнение. Жаль тех, кто здесь не бывает!»

Действительно, нельзя не согласиться с подобными высказываниями. Организаторы и участники проведения такой работы – это ансамбль солистов «Грёзы» (руководитель – Анна Каширина, концертмейстер – Виолетта Филиппова). И вот 22 мая ими успешно был проведён очередной вечер в музыкальном салоне.

В рамках года литературы ансамбль «Грезы» сотрудничает не только с музыкантам, но и поэтам. И в этот раз их гостем был талантливый, но почти неизвестный поэт нашего города Сергей Шабутин, автор сборника стихов «Колокольный напев» (духовная лирика), изданных Благотворительны

Состоялась презентация сборника и знакомство с творческой личностью автора. Этот скромный, обаятельный человек, некогда ученик известного тверского поэта А.Гевелинга, покорил слушателей художественной красотой, нравственным и духовным содержанием своих произведений. Кроме того, его талант проявился и в качестве умелого создателя фильмов. Зал бы буквально заворожен трогательными кадрами о тверской глубинке.

На стихи Сергея Шабутина прозвучали также песни в авторском исполнении: Сергея Терёшина, Анны Кашириной, Сергея Солнцева.

Ведущая Ольга Винтовая представила еще одного гостя этого вечера священника Романа Манилова. Отец Роман, указывая на талант автора, провел связующую нить к творчеству святителя Серафима Чичагова (1856 – 1937), который в годы Первой Мировой войны был Архиепископом Тверским и Кашинским.

В годы репрессий жизнь его трагически оборвалась, но для потомков осталось не только обширное церковно – историческое и духовно – нравственное наследие владыки Серафима, но и богатое музыкальное наследие этого великого человека. И прозвучавшие на вечере духовные романсы Свт. Серафима Чичагова в исполнении солистов ансамбля «Грёзы» Анны Кашириной, Ирины Мертиной, Анны Новицкой были созвучной иллюстрацией к стихам Сергея Шабутина.

Долго не стихали аплодисменты, зрители не отпускали автора, выражая восхищение и благодарность за прикосновение к прекрасному. Никому не хотелось покидать зал Дворца культуры «Химволокно» оформленный в соответствии с темой вечера. Здесь все дышало величием духовной красоты.

Яна Микеня

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=11898

Любительский фильм о «Бакунинских Чтениях 2015» Краеведческого информационного центра «Поведское поречье» (13 мин):

Дата публикации:

10 июля 2015

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=12197

Свято-Княжеский фестиваль искусств 2014 «Вечер русского романса»

14 декабря 2014г. в ДК «Химволокно» по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора свои гостеприимные двери вновь открыл ежегодный музыкально-поэтический культурный проект «Свято-Княжеский фестиваль искусств», приуроченный к дню памяти (5 декабря) небесного покровителя Тверской земли Влк. Кн. Михаила Тверского.

Свято-Княжеский фестиваль — это ежегодный культурно-просветительский проект номинационного характера. Каждый год концертная программа строится по определенным циклическим номинациям: духовная и хоровая музыка, народная песня фольклор, авторская песня, русский романс.

В этом году фестиваль, проходящий в Твери уже в 4-й раз, назывался «Вечер русского романса». Большой концертный зал Дома культуры «Химволокно» был переполнен и не смог вместить всех желающих попасть на этот вечер.

В праздничном концерте приняли участие: лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов: Александр Евдокимов и инструментальное трио «Благозвучие»; заслуженные артисты России Олег Григоращенко и Георгий Пономарев, член Союза композиторов России Сергей Терешин, Народный вокальный ансамбль академического пения «Грезы», молодая исполнительница Валерия Александрова, Образцовый театр-студия «Романтики» и Народный ансамбль танца «Славяне».

В программу концерта включены специальные номера, так или иначе связанные с историей Тверского края. Особая страничка праздничного вечера стала программа, посвященная памяти выдающегося представителя епископата Русской Православной Церкви, Тверского архиерея в годы Первой мировой войны священномученика Серафима (Чичагова).

Святитель Серафим был личностью многогранной и уникальной: бывший военный, офицер царской армии и участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., инициатор канонизации прп. Серафима Саровского, художник и иконописец, духовный композитор и ревностный служитель Церкви.

В программу «Свято-Княжеского фестиваля» были включены пять уникальных авторских произведений Владыки Серафима – его духовные романсы. Эти произведения для широкого круга тверского слушателя были исполнены вокальным ансамблем «Грезы» впервые.

Очень удачно вписались в программу концерта и тематические хореографические номера. Ансамбль танца «Славяне» удивительно тонко и грациозно исполнил оригинальную композицию на романс «Снился мне сад» в исполнении А.Вертинского, а театр-студия «Романтики» представил на суд зрителей очень тактично и гармонично выполненный танцевальный номер на тропарь Воскресения Христова в исполнении сербской певицы Дивны Любович.

Необычно и оригинально прозвучал в исполнении инструментального трио «Благозвучие» и Заслуженного артиста России Георгия Пономарева романс в прозе по произведению «Мертвые души» Н.В.Гоголя «Русь тройка».

Бурными аплодисментами зритель приветствовал выступление любимца тверской публики Заслуженного артиста России Олега Григоращенко, исполнившего в сопровождении инструментального трио «Благозвучие» романсы П.И.Чайковского на слова Великого князя Константина Романова.

«Свято-княжеский фестиваль искусств», прошедший на одном дыхании, был организован Управлением по делам молодежи, спорта и культуры Администрации г. Твери, Покровским храмом г. Твери, Фондом Екатерины Бакуниной и Обществом Влк. Кн. Михаила Тверского.

Автор идеи и режиссер концертной программы – директор Фонда Е. Бакуниной священник Роман Манилов.

Вели концерт священник Роман Манилов и Юлия Виноградова (зам. директора ДК «Синтетик»).

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=10615

Война и милосердие: Н.И. Пирогов — участник Крымской кампании

Сборник трудов Н.И. Пирогова

(с сокращениями)

- Письма Н.И.Пирогова к А. А. Пироговой

- Из отчетов Н.И.Пирогова о действиях сестер Крестовоздвиженской общины

- Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и в Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г.

- Письма Н.И.Пирогова к Е. М. Бакуниной

- О Крестовоздвиженской общине

- Севастопольские письма Н.И.Пирогова

Здесь представлены избранные произведения великого русского хирурга и общественного деятеля, академика Николая Ивановича Пирогова.

Все материалы относятся к периоду Крымской войны (1854-1856).

Впечатляющие описания положения, в котором оказались раненые и больные солдаты и офицеры русской армии, самоотверженной работы врачей и сестер милосердия, состояния организации медицинской помощи.

Труды Н.И.Пирогова взяты из сборника «Севастопольские письма и воспоминания», изд-ва АН СССР. М., 1950 г.

(К 150-летию героической обороны Севастополя)

(К 150-летию героической обороны Севастополя)

Национальный музей-усадьба Н. И. Пирогова в Виннице

- «Крымская война доктора Пирогова» — В.Эрлихман, к.и.н.

- «Сестры милосердия против военной коррупции» (Н.И.Пирогов и сестры милосердия) — И.Захаров,член Пироговского общества Сп-б.

Исполнилось 150 лет со времени участия Н.И.Пирогова в Крымской войне 1853-1856 гг. Это один из самых ярких и плодотворных периодов врачебной и организаторской деятельности гениального ученого, хирурга, творца военно-полевой хирургии и основателя отечественного Общества Красного Креста.

4 октября 1853 года между Россией и коалицией государств, в которую входили Великобритания, Франция, Турция и Сардинское королевство, началась война за господство на Ближнем востоке.

Севастополь стал главным театром военных действий. Ожидая со дня на день осады города, солдаты и матросы стояли на бастионах и в окопах в холодной грязи, без теплой одежды, полуголодные и плохо вооруженные. Им предстояло зимовать в траншеях, блиндажах и палатках.

Подвоз продовольствия, пороха и снарядов был нерегулярным и недостаточным. А бомбардировка внесла большие изменения в жизнь города и его внешний облик. Теперь это был военный лагерь с батареями и баррикадами на улицах. Неприятель разрушил водопровод, остались только колодцы с солено-горькой водой, которой защитники города пользовались в течение всей осады.

13 (25) сентября началась героическая 349-дневная оборона Севастополя, которая вошла в историю, как бессмертный подвиг нашего народа. На небольшом клочке земли в течение почти года были сосредоточены и вели активные действия войска крупнейших государств Европы. Наша армия несла огромные потери. Оказание помощи раненым и больным осложнялось тем, что развернутая в Севастополе сеть перевязочных пунктов, лазаретов и госпиталей, значительно пострадавших от беспрерывной бомбардировки города, испытывали огромные трудности в снабжении медицинским имуществом, перевязочными средствами и медикаментами, так как соответствующих запасов и плановой системы снабжения не существовало. Не была она создана и в течение всей войны.

В это время к Севастополю было приковано внимание не только всей России, но и мировой общественности. «В ту незабвенную эпоху каждое сердце в Петербурге билось сильнее и тревожнее, ожидая результата битвы при Инкермане», — вспоминал Н.И.Пирогов спустя двадцать лет [1950]. События в Крыму глубоко волновали Николая Ивановича и он настойчиво просит разрешения отправиться на театр военных действий, чтобы «употребить свои силы и познания для пользы армии на боевом поле» [1950].

Что же побудило ученого, прославленного хирурга, доктора медицины, автора ряда научных трудов, известных всему миру, изъявить желание ехать в осажденный, истекающий кровью Севастополь? Известно, что Н.И.Пирогов с молодых лет отличался верным и самоотверженным служением высоким принципам и идеалам, а его размышления о цели жизни, о долге врача и человека были проникнуты высокой нравственностью, гражданственностью, гуманностью и глубоким чувством патриотизма. Его жизненное кредо определялось в содержании одного из писем жене из осажденного Севастополя: «Мы живем на земле не для себя только, вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, последствия которой отзовутся, может быть, чрез целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней… Тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом…» [1907].

В октябре 1854 г. Н.И.Пирогов в сопровождении врачей А.Л.Обермиллера, В.С.Сохраничева и фельдшера И.Калашникова выехал в действующую армию. Из 349 огненных дней героической обороны города ученый провел в Крыму 282 дня. Впоследствии, в своём труде «Начала общей военно-полевой хирургии» он писал: «Я никогда не забуду моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами раненых, орудий и фуража. Дождь лил, как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по-двое и по-трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди и животные едва двигались в грязи по колено; слышались вопли раненых и карканье хищных птиц, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о предстоящей судьбе наших больных. Предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось» [1950].

Первое знакомство с обстановкой в госпитале и на перевязочных пунктах поразило ученого. Условия были ужасные. Раненые лежали вперемешку с тифозными больными, только что прооперированные рядом с гангренозными. Не хватало буквально всего: и врачей, и перевязочных материалов, и коек. И Пирогов «целых 10 дней почти с утра до вечера должен был оперировать тех, которым операции необходимо было делать после битвы, а с тех пор прошло уже 2-3 недели» [1854].

Перед Николаем Ивановичем вставало множество сложнейших, требующих рационального, неотложного решения проблем, касающихся организации и тактики медицинской службы в конкретных условиях осажденного города. Ученый умел быстро находить главное в самой сложной обстановке. Будучи независимым от госпитального начальства всех рангов, он принялся наводить порядок, проявив себя не только как блестящий хирург, но и талантливый организатор и администратор медико-санитарного обеспечения боевых действий войск. Его заслуга состоит в том, что новым по тому времени видам вооружения и особенностям тактики военных действий в условиях длительной осады города, он сумел найти и противопоставить соответствующие формы организации и тактики военно-медицинской службы. Это дало возможность отечественной медицине выполнить тяжелейшую задачу обеспечения медицинской помощью войск и населения осажденного Севастополя.

Н.И.Пирогов писал: «Я убежден из опыта, что к достижению благих результатов в военно-полевых госпиталях необходима не столько научная хирургия и врачебное искусство, сколько дельная и хорошо учрежденная администрация» [1961]. Он подчеркивал, что никакие, даже самые искусные операции и эффективные способы лечения не дадут результатов, если раненые и больные будут находиться во вредных для здоровья условиях. Впоследствии, в своих трудах по военной медицине он четко сформулировал роль и значение медицинской администрации на войне: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны» [1879].

Ученый указывал, что в военное время успехи лечения больше зависят от правильного врачебно-медицинского распоряжения, чем от искусства врачей, и «если врач не предположит себе главной целью, прежде всего, действовать административно, а потом уже врачебно, то он совсем растеряется и ни голова его, ни рука не окажут помощи» [1941].

В период обороны Севастополя Н.И.Пирогов впервые в мире осуществил сортировку раненых и больных в зависимости от характера и места ранения.

Всех поступающих на перевязочный пункт Пирогов делил на пять категорий: 1) безнадежные и смертельно раненые; 2) тяжело и опасно раненые, требующие безотлагательной помощи; 3) тяжело раненые, требующие также неотлагательного, но более предохранительного пособия; 4) раненые, для которых непосредственно хирургическое пособие необходимо только для того, чтобы сделать возможную транспортировку; 5) легко раненые или такие, у которых первое пособие ограничивается наложением легкой повязки или извлечения поверхностно сидящей пули» [1941].

Спустя много лет в своем труде «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году» он писал: «Я первый ввел сортировку раненых на севастопольских перевязочных пунктах и уничтожил этим господствующий там хаос. Я горжусь этой заслугой» [1871 ].

Введение сортировки знаменовало собой новый этап в развитии системы оказания помощи раненым, так как позволяло с возможной полнотой использовать наличный врачебный персонал, которого в военное время всегда не хватало, и своевременно оказывать помощь в первую очередь той категории раненых, которые в ней действительно нуждались.

Н.И.Пирогова очень волновала и проблема транспортировки раненых. «Самая ужасная вещь — это недостаток транспортных средств, отчего больные постепенно накопляются в различных местах, должны поневоле оставаться иногда целые дни и ночи на полу без матрацев и без белья и терпеть от перевозки в тряских телегах и по сквернейшей дороге. Смотря на этих несчастных, благодаришь Бога и миришься со всеми лишениями, видя, что есть люди, которые без ропота переносят то, что казалось бы невыносимым для человека» [1950]. В таком положении раненых везли 500 и более верст, и они сотнями гибли в пути. С наступлением зимы многие из них получали тяжелые обморожения.

Николаю Ивановичу стоило больших усилий добиться согласия властей на создание врачебно-транспортных отделений, которые должны были сопровождать раненых. Свои взгляды на организацию эвакуации раненых Н.И.Пирогов подробно изложил в докладных «О транспорте и организации транспортного отделения врачей» и «О состоянии транспорта и госпиталей, лежащих вблизи театра войны в Крыму», которые сыграли очень большую роль в улучшении медицинского обеспечения в период войны.

Многое в первых транспортах было несовершенно. Но все же главная задача — планомерная эвакуация раненых — осуществлялась с успехом. Важно было то, что транспортировка раненых и больных воинов окончательно перешла от интендантов в руки медицинской части.

Одной из выдающихся заслуг ученого в истории военной медицины является внедрение и широкое применение гипсовой повязки на поле боя, как одного из основных средств лечения огнестрельных повреждений кости. «…Гипсовая повязка в первый раз введена мною в военно-госпитальную практику в 1852-м, и в военно-полевую в 1854 годах, наконец,… взяла свое и сделалась необходимою принадлежностью полевой хирургической практики. Я позволю себе думать, что введение мною гипсовой повязки в полевую хирургию, главным образом содействовало и распространению в полевой практике сберегательного лечения» [1879]. Кроме этого она также дала возможность эвакуировать раненых с огнестрельными переломами трубчатых костей и ограничила до минимума ампутации, дававшие огромный процент смертности.

Не меньшим вкладом ученого является применение им, впервые в мире, эфирного наркоза в военно-полевой практике. Н.И.Пирогов писал: «Я первый испытал анестезирование на поле сражений при осаде Салты в Дагестане в 1847 г.» [1944]. Это повлекло за собой облегчение тяжелых страданий и спасение многих тысяч жизней. И совершенно не случайно ученый с гордостью заявлял о приоритете отечественной науки в данном вопросе: «Опередив Европу… нашими действиями показываем всему просвещенному миру неоспоримо благодетельное действие эфирирования над ранеными на поле самой битвы. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять, точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действия на бранном поле» [1847].

В Крымскую войну, за небольшим исключением, ни одна операция не была сделана без хлороформа. «Значительных операций, сделанных в Крыму в течение 12 месяцев с помощью анестезирования, простиралось до 10000 без единого случая смерти» [1944].

По инициативе ученого в Севастополе впервые в истории отечественной и зарубежной медицины на театр военных действий были привлечены сестры милосердия. Большую помощь в этом ему оказала великая княгиня Елена Павловна, отдавшая много сил и времени делу благотворительности. Под её попечительством находились Максимилиановская больница, Повивальный институт, приюты для детей-сирот и беспризорных, бесплатные столовые для больных, школы. Она пользовалась «влиянием на Николая I и Александра II» [1881]. В 1854г., когда началась осада Севастополя, у Елены Павловны созрел «гигантский план — основать организованную женскую помощь больным и раненым» [1950]. Для реализации своей идеи она нашла в Н.И.Пирогове единомышленника, предложив ему подобрать медицинский персонал и взять на себя управление всем делом. Николай Иванович впоследствии писал, что видел до того женскую службу в госпиталях и больницах, «но ещё нигде не было испробовано посылать женщин на поле битвы» [1950].

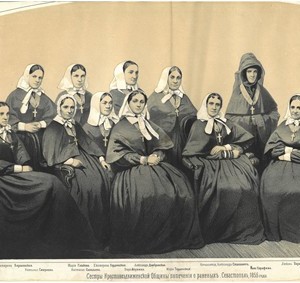

25 октября 1854 г. Еленой Павловной был утверждён устав Крестовоздвиженской общины. Одновременно она обнародовала воззвание о помощи больным и раненым «Ко всем русским женщинам, не связанным обязательствами семейными, желающим принести свою долю жертвы и добра… Отчизне» [1878]. Многие женщины различных слоев населения горячо откликнулись, изъявив желание отправиться в Крым и принять участие в уходе за ранеными севастопольцами. Крестовоздвиженская община в короткий срок была укомплектована. Женщины в течение 2-3 месяцев проходили подготовку в Петербурге.

Н.И.Пирогов с большим уважением относился к деятельности Елены Павловны. В одном из своих писем он писал: «Великая княгиня содержит в себе много превосходного: она принадлежит к недюжинным личностям, и если что можно сделать хорошего, то именно через неё» [1950].

24 ноября в Крым во главе с А.П.Стахович прибыло 1-е отделение сестёр милосердия Крестовоздвиженской общины в составе 28 человек. В своём письме к жене в декабре 1854 года Н.И.Пирогов сообщал: «Дней пять тому назад приехала сюда Крестовоздвиженская община сестёр, числом до тридцати… Они день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают на операциях, раздают чай и вино. Присутствие женщины, опрятно одетой и участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий» [1854]. Вскоре в осажденный Севастополь приехало еще несколько отделений самоотверженных женщин.

Организация и содержание деятельности Общины были разработаны Н.И.Пироговым, который видел в ней, прежде всего, медицинское учреждение со специализацией труда сестёр. Поэтому сразу же по прибытии в Крым, он разделил их на сестёр — перевязочных, аптекарш и хозяек.

Николай Иванович составил «Инструкцию сестрам на время их дежурства в госпиталях и перевязочных пунктах», подробно изложив в ней все их обязанности. Впоследствии он выделил группу транспортных сестёр, которые должны были сопровождать раненых в пути. Для них была также написана специальная инструкция.

Под руководством Н.И.Пирогова сестры милосердия работали в перевязочных и операционных, ухаживали за ранеными в палатах, приготовляли лекарства в аптеках, следили за выдачей пищи, помогали готовить её, наблюдали за тем, чтобы интересы раненых не страдали из-за воровства интендантских чиновников. При исполнении своих обязанностей они не боялись ни неприятельских пуль и снарядов, ни «ужасающего зрелища самых страшных разрушений человеческого тела». Условия работы были очень тяжёлыми. В армии свирепствовали смертельные осложнения огнестрельных ран, эпидемии заразных болезней, уносящих тысячами защитников Севастополя. Сами сестры становились жертвами этих болезней, и многие из них погибли в Крыму. Поэтому Николай Иванович написал для них обращение «для прочтения и исполнения», в котором требовал, чтобы они следили за своим здоровьем, вовремя питались, учил, как уберечься от заразных болезней. И сестры платили ему искренней любовью за его постоянную заботу. В своих воспоминаниях старшая сестра Е.М.Бакунина писала, что Николай Иванович всегда там, где более всего нужен «неутомимо работавший, живой, одушевлённый и возбуждающий в других одушевление и ревность к труду» [1898].

Ближайшими помощницами Н.И.Пирогова были старшие сестры милосердия — Екатерина Михайловна Бакунина (племянница фельдмаршала М.И.Кутузова), которую называли идеалом сестры милосердия; Елизавета Петровна Карцева, по словам Николая Ивановича, сумевшая обратить «обязанность сестры в духовное призвание жизни»; Екатерина Александровна Хитрово, которая своим личным примером способствовала воспитанию в сестрах высокой нравственности, в октябре 1855 г. он писал жене: «Я принялся с энергией за Общину… Всякий вечер до первого часа я провожу с Хитровой, Бакуниной и Карцевой — три столба Общины… Бакунина удивительная женщина: она, с её образованием, работает, как сиделка, ездит с больными в транспорте и не слушает никаких наветов… Хитрова -опытная женщина, по делам Общины мне много помогает… Карцева принялась совестливо за дело, и мы в семь дней так поставили запущенный госпиталь на ногу, что теперь не узнаешь» [1950].

В это же время в Крыму стало широко известным и популярным имя Даши Севастопольской. Ее называли «Женщиной из легенды». Дочь матроса, погибшего в Синопском сражении, переодевшись в матросский костюм и снарядив свою повозку ветошью, корпией, уксусом, отправилась вслед за русскими войсками к реке Альме. Там она организовала первый на театре Крымской войны импровизированный перевязочный пункт, а сама стала первой сестрой милосердия. «Знаменитая Дарья» [1950]-так отзывался о ней Н.И.Пирогов. Имя Даши стало символом мужества, храбрости, самоотверженности. Царь Николай I пожаловал девице Дарье золотую медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром. Даша Севастопольская (Михайлова) умерла в 1910 году в г.Севастополе и похоронена на Корабельной стороне. На том месте, где стоял её домик, установлена мемориальная доска. Подвиг этой смелой женщины увековечен на живописном полотне панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», а в 1974 году в нише панорамы помещен скульптурный бюст героини. В ознаменование 150-летия со дня её рождения была учреждена медаль имени Даши Севастопольской, которой награждаются самые достойные медицинские сестры, обладающие такими качествами, как преданность своей профессии, бескорыстие, чуткость, доброта, умение сострадать.

В знак заслуг сестер милосердия в Крымской войне Комитет Крестовоздвиженской общины учредил памятный серебряный позолоченный крест. Многие из них были награждены бронзовыми медалями в память защиты Севастополя.

В начале 1855 г. стало известно имя англичанки Флоренс Найтингейл, которая с группой сестер милосердия также выехала на театр военных действий. Отстаивая приоритет русских в организации женской помощи раненым на поле брани, Н.И.Пирогов писал: «О мисс Найтингейл и ее «высокой души дамах» мы в первый раз услышали только в начале 1855 года… Мы не должны дозволить никому переделывать до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь благословенном и ныне всеми принятом» [1950].

По возвращении из Крыма Н.И.Пирогов написал «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии с 1 -го декабря 1854 по 1 декабря 1855», где, анализируя действия сестер, дал оценку их деятельности: «Настоящие и прошедшие события предвещают будущее. Будущее Крестовоздвиженской общины предзнаменуют действия ее сестер, изложенные здесь без всякого пристрастия правдолюбивыми очевидцами и заслуживающие остаться в памяти современников» [1907].

Крестовоздвиженская община сестер милосердия, работавшая в Крыму, стала прообразом будущих организаций Красного Креста.

Ближайшими помощниками Н.И.Пирогова в тяжелые дни обороны Севастополя были врачи В.И.Тарасов, К.А.Пабо, А.Реберг, С.П.Боткин, А.Л.Обермиллер, Л.А.Беккерс, П.А.Хлебников, хирурги Э.В.Каде, А.И.Тюрин. Это были не только высококвалифицированные специалисты, но и яркие личности.

Известный петербургский хирург середины XIX века Эрнст Васильевич Каде (1817-1889 гг.) на протяжении 30 лет работал в Мариинской больнице для бедных. 16 лет был ее главным врачом. Исключительную любовь к своей профессии он объединял с настоящей заботой о больных. Во время Севастопольской кампании поехал в Крым вслед за Н.И.Пироговым для оказания помощи раненым.

Людвиг Андреевич Беккерс (1832-1862) после окончания Московского университета, поступив на военную службу, был направлен во Второй военно-сухопутный госпиталь в С.-Петербург. Здесь на молодого талантливого врача обратил внимание Н.И.Пирогов. В Крыму под руководством ученого, оказывая помощь раненым, Л.А.Беккерс получил достаточно большой хирургический опыт.

Сергей Петрович Боткин (1832-1889) сопровождал Н.И.Пирогова в его второй поездке в Севастополь и на протяжении нескольких месяцев работал ординатором в Симферопольском военном госпитале. И именно под влиянием Н.И.Пирогова в сознании С.П.Боткина зародилась идея новой дисциплины — военно-полевой терапии.

Александр Леонтьевич Обермиллер (1837-1892) после окончания Медико-хирургической академии в 1853 году был направлен ординатором во Второй военно-сухопутный госпиталь. Он на протяжении полугода работал с Н.И.Пироговым в Севастополе и был его бессменным спутником и помощником.

Заслуженной репутацией среди защитников Севастополя пользовались Василий Иванович Тарасов и младший врач морского госпиталя Владимир Сергеевич Кудрин, работавшие вместе с Николаем Ивановичем на Главном перевязочном пункте в доме Дворянского собрания.

Высоко оценивая самоотверженную деятельность врачей, Н.И.Пирогов написал по этому поводу специальную докладную записку «О награждении и содержании врачей», в которой отмечал, что их «заслуги во время осады Севастополя очевидны и неоспоримы… Они трудились день и ночь, оказывая помощь пострадавшим за отечество» [1961].

Все тяготы фронтовой жизни вместе с отечественными врачами делили и иностранные врачи. Всего их было 121 человек. Часть из них поступила на действительную службу на одинаковых правах с нашими врачами, другая же часть — по контракту. 43 американских врача пересекли океан, чтобы по зову сердца встать плечом к плечу с медиками осажденного Севастополя.

После окончания войны оставшиеся в живых американские врачи-добровольцы возвратились на родину. Все они были награждены серебряной медалью «За защиту Севастополя» и бронзовой «В память Крымской войны 1853-1856 гг.».

Наши врачи в знак благодарности за братскую помощь в память о тяжелом совместном труде заказали серебряную медаль, ставшую сейчас нумизматической редкостью. На лицевой стороне медали выгравирован равноконечный крест, медицинский знак и слова «Севастополь. Сделано все что можно», а на обороте -«Американским коллегам от благодарных русских врачей в память о совместных трудах и лишениях».

Н.И.Пирогов как врач трудился не щадя сил, поражая окружающих своей работоспособностью, желанием везде успеть оказать посильную помощь. 1 июня 1855 года он, больной, измученный физически и нравственно, уехал из Севастополя в Петербург, но не отдыхать, а как пишет в письме к И.В.Бертенсону: «чем-нибудь способствовать перемене военно-врачебного дела в Севастополе к лучшему» [1950]. В докладной записке «Об организации помощи раненым» на имя военного министра В.А.Долгорукова Н.И.Пирогов изложил ряд мероприятий, касающихся управления военно-полевой медицинской службой. И не ожидая ответа, с группой вновь набранных врачей снова уехал на театр военных действий.

В Крыму судьба подарила Н.И.Пирогову неожиданные встречи с известными замечательными личностями.

Ученый восхищался героическими действиями адмиралов В.А.Корнилова, В.И.Истомина и П.С.Нахимова, руководивших обороной Севастополя, имена которых вписаны в историю героической защиты города.

Широко известно имя легендарного матроса — славного сына украинского народа, Петра Марковича Кошки. В одном из писем к жене в январе 1855 года Николай Иванович писал: «Теперь в госпитале на перевязочном пункте лежит матрос Кошка, по прозванию; он сделался знаменитым человеком; его посещали и великие князья. Кошка этот не только ночью, а и днем чудеса делал под выстрелами» [1950]. Он трижды был удостоен Знака отличия Военного ордена и считался кавалером трех степеней. С многочисленными героями Крымской войны в панораме «Героическая оборона Севастополя 1854-1855 гг.» установлен бронзовый бюст матроса Кошки, а в его родном селе Ометинцы Немировского района на Винниччине воздвигнут памятник.

Невзирая на исключительную занятость, Н.И.Пирогов выкраивал время для занятий с врачами, читая им лекции по военно-полевой хирургии. Посещал их и молодой офицер, будущий великий писатель, автор «Севастопольских рассказов» Лев Николаевич Толстой. Многие прогрессивные деятели того времени, желая быть полезными Родине, стремились в осажденный Севастополь. Подал рапорт и был направлен туда и Лев Николаевич. На картах 1854 года в Севастополе есть место, которое называлось четвертым бастионом (в настоящее время — Исторический бульвар). Именно там молодой офицер Лев Толстой командовал пятиорудийной батареей, прикрывая переправу наших войск через бухту на Северную сторону. «За нахождение во время бомбардирования на Язоновском редуте четвертого бастиона, хладнокровие и распорядительность» [1983] был переведен в звание поручика и награжден орденом Св.Анны 4-й степени. Много лет спустя, вспоминая Крымскую войну, Лев Николаевич говорил о Н.И.Пирогове с большой симпатией и уважением: «Пирогов много доброго сделал» [1979].

В октябре 1855 года в Симферополе произошла встреча двух великих ученых — Н.И.Пирогова и Д.И.Менделеева. Известный химик, автор периодического закона химических элементов, а тогда скромный учитель Симферопольской гимназии, обратился к Николаю Ивановичу за консультацией по рекомендации петербургского лейб-медика Н.Ф.Здекауэра, который находил у Менделеева туберкулез и что, по его мнению, жить больному осталось несколько месяцев. Это было очевидно: огромные перегрузки, которые взвалил на свои плечи 19-летний юноша, и сырой климат Петербурга, где он учился, отрицательно сказались на его здоровье. Н.И.Пирогов не подтвердил диагноз своего коллеги, назначил необходимое лечение и этим вернул больного к жизни. Впоследствии Д.И.Менделеев с восторгом отзывался о Николае Ивановиче: «Вот это был врач! Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял» [ 1938].

Н.А.Некрасов, будучи редактором журнала «Современник», тепло и восторженно отзывался о деятельности Н.И.Пирогова в Крыму. Рецензируя статью очевидца крымских событий Н.В.Берга, цитировал слова автора: «Вы сходите на перевязочный пункт в город, там Пирогов; когда он делает операцию, надо стать на колени». Говоря о благородной, самоотверженной и столь благодетельной деятельности выдающегося хирурга, А.Н.Некрасов далее писал: «Это подвиг не только медика, но и человека. Надо послушать людей, приезжающих из-под Севастополя, что и как делал там г. Пирогов? Зато нет солдата под Севастополем, нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением… Если есть в настоящее время личности, которым сердце отдает охотно и безраздельно лучшие свои симпатии, то, конечно, к таким личностям принадлежит г. Пирогов. Припоминая его прекрасную и неутомимую деятельность, приходишь к убеждению, что слова: бескорыстное служение Добру и Науке — заключают в себе великий и благородный смысл!» [1950].

В декабре 1855 года ученый оставляет Крым. «Теперь не без чувства гордости вспоминаешь прожитое. Мы, взаправду, имеем право гордиться, что стойко выдержали Крымскую войну, — ее нельзя сравнивать ни с какою другою» [1950], — писал он.

За заслуги в оказании помощи раненым и больным Н.И.Пирогов был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени.

Огромный опыт, накопленный ученым на Кавказе и в Крыму, а в дальнейшем во время франко-прусской и русско-турецкой войн, легли в основу его бессмертных трудов по военной медицине: «Отчет о путешествии по Кавказу», «Начала общей военно-полевой хирургии», «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.», «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг.».

Имя Н.И.Пирогова неразрывно связано с Крымом.

Крымчане свято чтят память великого хирурга. Всем, кто бывал в городе-герое, знакома панорама «Героическая оборона Севастополя 1854-1855 гг.», созданная известным художником-баталистом Ф.А. Рубо. Это замечательный памятник, увековечивший героизм защитников города во время Крымской войны. Один из фрагментов панорамы запечатлел Н.И.Пирогова на перевязочном пункте Малахова кургана в день ожесточенного штурма 6 июня 1855 года. В нише панорамы установлен бюст ученого работы скульптора Смерчинского.

Имя Н.И.Пирогова носят медицинские учреждения г.Севастополя — первая городская больница и военно-морской госпиталь, на территории которых ему установлены памятники.

Имя ученого присвоено Сакскому центральному военному клиническому санаторию.

Мемориальные доски в память пребывания Пирогова в Симферополе установлены на здании Республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Франко и Крымского медицинского университета, где во время Крымской войны размещались госпитали, в которых работали Н.И.Пирогов и С.П.Боткин.

В ноябре 1985 года в Севастополе проходили Пироговские чтения, посвященные 175-летию со дня рождения ученого. Почтить память великого соотечественника собрались видные ученые страны, которые в своих выступлениях высоко оценили деятельность Н.И.Пирогова как талантливого хирурга, ученого и общественного деятеля, и его роль как руководителя и организатора медицинского обеспечения боевых действий войск во время Крымской войны.

Крымская астрофизическая обсерватория открыла новую малую планету, утвержденную Международным центром по малым планетам (США). По предложению первооткрывателя Н.С.Черных малая планета 2506 названа именем Н.И.Пирогова.

Имя Николая Ивановича Пирогова и его жизнь всегда остаются примером гениальности, бескорыстного служения народу, беззаветного чувства патриотизма, самоотверженного служения высоким принципам и идеалам великого милосердия и будут всегда светить людям, как та негасимая звезда на небосклоне, которая носит имя великого ученого.

Мартынова З. С., Антощук К. Ф., Фоменко Л. И., Вихристюк Г. И.

Литература:

-

Бакунина Е.М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины//Вестник Европы.- 1898.-№3.-С146.

-

Великая княгиня Елена Павловна //Рус. архив,- 1881,- №5-6.- С.300.

-

Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой //Рус. архив.- 1878.- Кн.З, №9-12.- С.363.

-

Младенцев М.Н., Тищенко В.Е. Д.И.Менделеев, его жизнь и деятельность. Т.1.- М.-Л., 1938.- С.110.

-

Некрасов Н.А, Поли. Собр. соч. и писем: В15т.-М., 1950.-Т.9.-С.304.

-

Пирогов Н.И. Отчет о хирургических пособиях, оказанных раненым во время осады и занятия укрепления Салты //Военно-мед. журнал.-1847.-Т.50, №1.-С27.

-

Пирогов Н.И. Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году.-СПб., 1871.-С.60.

-

Пирогов Н.И. Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии 1877-1878 гг.- Ч.2.- СПб., 1879.-С.2.

-

Пирогов Н.И. Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии 1877-1878 гг.- СПб., 1879.-С.148.

-

Пирогов Н.И. Севастопольские письма: 1854-1855.- СПб., 1907.- С.52.

-

Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии.- 4.1.- М.-Л., 1941 .-С.23.

-

Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии.-4.1.-М.-Л., 1941.-С.ЗЗ.

-

Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии.- 4.2.- М.-Л., 1944.-С.384.

-

Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.148.

-

Пирогов Н.И.Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.198.

-

Пирогов Н.И. Собр. соч.: В 8т.- М., 1961 .-Т.5.-С.40.

-

Пирогов Н.И. Докладная записка о наградах и содержании врачей от 22 дек. 1855 г. //Собр.соч.: В 8 т.-М., 1961.-Т.5.-С.505.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 6 дек. 1854 г., Севастополь // Пирогов Н.И. Севастопольские письма 1854-1855.- СПб., 1907.-С.80.

-

Письмо Н.И.Пирогова Э.Ф.Раден от 27 фев. 1876 г., Вишня //Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания,- М., 1950.-С.196.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 24-28 нояб. 1854 г. //Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.20.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 6 дек. 1854 г., Севастополь // Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.28.

-

Письмо Н.И.Пирогова Э.Ф.Раден от 27 фев. 1876г.,с.Вишня//Пиро Пирогов Н.И. Докладная записка о наградах и содержании врачей от 22 дек. 1855 г. //Собр.соч.: В 8 т.-М., 1961.-Т.5.-С.505.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 6 дек. 1854 г., Севастополь // Пирогов Н.И. Севастопольские письма 1854-1855.- СПб., 1907.-С.80.

-

Письмо Н.И.Пирогова Э.Ф.Раден от 27 фев. 1876 г., Вишня //Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания,- М., 1950.-С.196.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 24-28 нояб. 1854 г. //Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.20.

-

Письмо Н.И.Пирогова А.А.Пироговой от 6 дек. 1854 г., Севастополь // Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания.- М., 1950.- С.28.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=11660

Постоянная ссылка на это сообщение: https://bakunina-fond.ru/?p=11718

О Крестовоздвиженской общине

Из письма к Э. Ф. Раден

Вишня. 27 февраля 1876 г.

[…]. В ту незабвенную эпоху [1854 г.] каждое сердце в Петербурге билось сильнее и тревожнее, ожидая результата битвы при Инкермане. Уже несколько недель перед тем я себя объявил готовым употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле. Просьба моя давно была подана, но все ходила по инстанциям начальства. Соглашались и нет произнести решение, а я начинал уже отчаиваться в успехе, как вдруг получил приглашение к великой княгине. К большой моей радости, она мне тотчас объявила, что взяла на свою ответственность разрешить мою просьбу. Тут она мне объяснила ее гигантский план — основать организованную женскую помощь больным и раненым на поле битвы и предложила мне самому избрать медицинский персонал и взять управление всего дела […].

Я, однако, был принужден признаться, что я только раз в жизни, и то лишь поверхностно, в мое пребывание в Париже [в 1837 г.], посещая госпитали, увидел там женскую службу, и более по инстинкту, нежели по опытности, я был убежден в великом значении женского участия.

Конечно, женская служба в госпиталях — далеко не новое учреждение. Сперва в католических, а потом и в протестантских странах (пастором Флиндер в Кайзерверте, в 1836 году, где сестры были под именем диаконисе) была введена женская помощь; наконец, и у нас это было принято (сердобольные вдовы в Мариинской больнице, община на Песках и проч.). Но еще нигде не было испробовано посылать женщин на поле битвы. Поэтому идея учредить на поле сражения организованное женское общество должна была казаться очень рискованной. Исключительные обстоятельства тогдашней войны и отдаление от образованных местностей усиливали трудности этого предприятия […]. Общество сестер было составлено, и несколько недель спустя они были отправлены.

Может, конечно, носится слух в Западной Европе и даже у наших соседей пруссаков (как я это прочел в речи профессора Равот на собрания немецких медиков в Берлине), будто бы мисс Нейтингель с 37 сестрами, «дамами высокой души», как называет их профессор Равот, была первая, которая, по собственному желанию, приехала в Крымскую войну, чтобы с сестрами взять на свое попечение всех больных и раненых, находящихся в амбулатории.

Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать […] пальму первенства в деле столь благословенном, благотворном и ныне всеми принятом. И это тем легче, что сестры общины не только принесли техническую помощь, но они оказали и нравственное влияние на дирекцию всего госпитального корпуса во время войны.

В октябре 1854 года Крестовоздвиженская община получила высочайшее соизволение, а в ноябре того же года она находилась уже на театре войны в полной деятельности. О мисс Нейтингель и о ее «высокой души дамах» мы в первый раз услыхали только в начале 1855 года, когда злоупотребления английской военной администрации, во время зимних месяцев 1854 года, так же ясно обнаружились, как и у нас. Мое предположение передать сестрам и нравственную дирекцию, и контроль перевязочных пунктов и лазаретов, конечно, только после этого времени получило разрешение великой княгини, но на факте женщины исполняли уже эти должности с самого дня своего прибытия в симферопольские госпитали. Уже ранее этого, еще не быв ознакомлен с женской службой, я убедился a priori, что женский такт, их чувствительность и независимое от служебных условий положение гораздо действительнее могут влиять на отвратительные злоупотребления администрации, чем официальная служебная контрольная комиссия. (Вы найдете эту идею развитою в одном из моих проектов, между вашими бумагами).

Результат совершенно подтвердил мои предположения, и, за исключением неудачного выбора одной из сестер, во время организации общины, все их действия в отношении госпитальной администрации и попечения о больных были таковы, что самые лживые языки и худшие враги новизны не могли решительно ни к чему придраться. Даже сам главнокомандующий армией, князь Меншиков, убедился, что все его опасения, как бы не ввести безнравственности в госпиталях через постоянное присутствие в них женщин, были напрасны. Однажды, когда я был представлен Меншикову, он (по пословице: что у кого болит, тот о том и говорит) сказал мне, что, на его взгляд, сестры послужат только для любовных интриг с военными. К счастью, за исключением одного вышеупомянутого случая, не оказалось ни единого безнравственного поступка во все время их службы на театре войны.

Я нимало не смотрю на современные учреждения женских обществ (у нас, в Англии, Германии и Соединенных Штатах) как на продолжение старой, традиционной идеи католиков; они, напротив того, для меня служат знаком новых времен. Конечно, в некоторой степени они по наружности сохраняют свой древний вид, заведенный католиками; но современный женский вопрос духовно парит в этих учреждениях. Организаторы и основатели их невольно, и сами того не сознавая, способствуют требованию прав уже возбужденному женскому вопросу. Этот столь современный женский вопрос есть сам по себе последствие и плод радикального стремления нашего времени и особого рода мировоззрения. Дело теперь не в эмансипации женщин, о которой я мечтал еще 30 лет тому назад; но настоящим образом значение женщин я постиг только позднее, при управлении общиною сестер и по опытам во время Крымской кампании. Там я мог ежедневно убеждаться, присматриваясь к их обдуманным суждениям и аккуратным действиям, что мы не умеем ни достойно ценить, ни разумно употреблять их природный такт и чувствительность.

— Женщины должны только быть направляемы мужчинами, — сказала мне однажды покойная великая княгиня, говоря о своей женской общине.

— Это совершенно справедливо, ваше высочество, — отвечал я, — но справедливо только до тех пор, пока женщины будут воспитаны по-нынешнему и с ними будут обращаться все по той же устарелой и бессмысленной методе. Но это следует изменить, и женщины должны занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным способностям.

Я постарался изложить письменно все собранные мною впечатления во время моего управления общиной (вы это найдете в числе моих бумаг) и доказать, что сестры не только для ухода за страждущими, но даже в управлении многих общественных учреждений более одарены способностями, чем мужчины […].

Крымская война доставила достаточно случаев для испытания пользы от женской общины. Но чувствовался недостаток в условиях, которые необходимы для солидного и продолжительного существования общины. Самая деятельность женщин на поле битвы была слишком бурлива и массивна, а средства для помощи сравнительно слишком ничтожны для того, чтобы их можно было разделить ровно и с пользой […]. Когда, по приезде своем в Севастополь (1854 года, в октябре), я увидал, что медицинское пособие и хождение за страдальцами нужнее в лазаретах и бараках, чем на перевязочных пунктах, то я решил — всю приехавшую общину занять делом в Симферополе (1854 года, в ноябре). Здесь я и оставил их с их начальницей (Стахович) и распределил по разным лазаретам.

В самом деле, там во всех публичных зданиях и во многих частных домах в Симферополе застал я в это время (октябрь — декабрь 1854 года) несколько тысяч раненых, после битвы при Альме, Инкермане и после первой бомбардировки. Несчастные, наполнявшие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу, без всякого разбора и без присмотра. Воздух был страшно испорчен, раны смрадны и воспалены. Недоставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в известность и в порядок. Между тем сюда же ежедневно привозили новых раненых из Севастополя, тогда как на перевязочных пунктах принимали очень малое число раненых (после 2 ноября долго длилось спокойствие со стороны осаждающих и осажденных), и то их отсылали тотчас для первого пособия в разные лазареты. Молодые медики натурально предпочитали покойную, без присмотра, службу в госпиталях занятиям на перевязочных пунктах, под, глазами начальства. Но медики, мне подчиненные, находили более полезным и для них более поучительным действовать в бараках Северного пункта. Эти бараки мы нашли тоже переполненными и чуть ли не зачумленными. Я знал вперед, что, приняв свое решение насчет первой прибывшей партии сестер, я поступаю несогласно с воззрениями великой княгини, но, несмотря на то, я взял на себя всю ответственность и спокойно выжидал приезда второй партии сестер, которая прибыла в Севастополь после Рождества 1854-1855 года, имея во главе Бакунину и Тарасова.

Приезд этой второй партии совпал как раз с тем временем, когда осада снова стала ожесточеннее. Я тогда взял на себя попечение о главном перевязочном пункте в Севастополе (Дворянское собрание) и о всех лазаретах в Николаевских казармах и разных партикулярных домах города. Я тотчас же распределил на все места известное число сестер и медиков. До этой минуты мне не случалось почти совсем быть в столкновении с обер-медиками; но когда я на себя взял попечение о главном перевязочном пункте и о всех госпиталях, сейчас же начались разные контры между мной и администрацией.

Теперь никто себе представить не может всю отвратительность и тупоумие тогдашнего официального, администрировавшего медицинского персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведет учрежденный мною нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Дела эти были поручены мною сестрам, женщинам и моим собственным помощникам. Это смутило г.г. администраторов, и они стали громко роптать на превышение власти (с моей стороны), и только благодаря благосклонному вниманию генералов Сакена и Васильчикова я обязан тем, что, несмотря на все интриги, за сестрами был удержан весь надзор над госпиталями.

Е. М. Бакунина вела все дела присмотра за уходом больных с таким тактом, энергией и совестливостью, что полученный успех оказался блестящим и для всех здравомыслящих людей неоспоримым. Она заботилась наравне с сестрами о доставлении больным надлежащей порции пищи и непременно хорошего качества; она смотрела за чистотой и сменой белья, за прачечными, за частой переменой соломы в матрацах и неотступно требовала от госпитальной администрации всего, что надлежало быть выдано. Все, что прежде удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать; но Бакунина, пунктуально исполняя мои и других медиков предписания, настоятельно вытребовывала недоданное. Не удивительно, что подобное вмешательство и такая деятельность женщин не могли быть приятны господам командирам и официальным инспекторам…

В начале марта 1855 года первая партия сестер, потерпевшая начальную тифозную эпидемию, перенеслась также из Симферополя в Севастополь. Я встретил начальницу Стахович, еще не совсем оправившуюся от трехнедельного тифа, — в слабости сил телесных и духовных. Я опасался более всего столкновений между такими двумя различными характерами, как Стахович и Бакунина, и потому я уговорил первую поместиться с своей партией на Северной стороне, в Морском госпитале. Март месяц 1855 года был изобилен боевыми подвигами. Ночная атака неприятеля на наши вновь выстроенные редуты, Селенгинский и Волынский, обременила нас тысячами тяжело раненых, а наша администрация, как всегда, была мало подготовлена к встрече событий. В эту ночь в Морском госпитале (раненые были отправлены туда) царствовала ужасная кутерьма. В полумраке от недостаточного освещения медики работали в темноте и в тесноте среди страдальцев, валявшихся где попало, а теснота еще увеличивалась от постоянного приноса новых раненых. Все тут так долго и так много трудились, что, наконец, все (а число их было невелико) утомились донельзя и совершенно стали и были неспособны оказывать помощь другим. В эту же ночь и в два следующие дня перенесли отсюда почти половину раненых на перевязочный пункт.

К счастью, я с самого начала взял себе за правило, когда вдруг разом нахлынет большое число раненых, распределять медицинскую помощь в строго учрежденном порядке, — чего и достигал сортированием и разделением раненых на категории. И еще не меньшим счастьем было то, что наш перевязочный пункт (Дворянское собрание) к этому времени был отлично приготовлен для принятия раненых. В объяснение этому я должен сказать, что когда я, в январе 1855 года, решился занять эту квартиру, то я нашел это хорошее здание переполненным людьми, сбитыми в самой испорченной атмосфере. Порча воздуха была ужасна, и она явилась вследствие несчастной лени моего предшественника, который оставлял тут всех людей, перешедших через операции (вместо того, чтобы отсылать в другие госпитали). От чрезвычайного переполнения в комнатах между больными открылись антонов огонь и рожа, а также и другие госпитальные заразы. Поэтому я принужден был выслать всех из дому и несколько недель производил в нем усиленную вентиляцию. Ночная катастрофа случилась именно тогда, когда здание перевязочного пункта было достаточно очищено и приготовлено.

Тогда, по установленным мною правилам, я тотчас разделил своих медиков и сестер на четыре группы. Из них первая была обязана сортировать раненых по роду и по градусу болезни; принимать от них деньги и вещи, им принадлежащие, и тех, которым следовало сделать немедленную операцию, тотчас передавать второй группе помощников; легко раненых же (для избежания тесноты на перевязочном пункте) тотчас после оказания помощи отсылать в другие лазареты или возвращать в их полки. Вторая группа должна была принимать от первой раненых для немедленной операции, и тотчас же переносить их в смежную залу перевязочного пункта. Третья группа занималась уходом за ранеными, которым должно было делать операции только на следующий день или даже позднее. Четвертая группа, состоящая из одних сестер и одного священника, была назначена для безнадежно больных и умирающих, которым сестры старались доставлять последний уход и предсмертные утешения. Наконец, две сестры (хозяйки) были озабочены только тем, чтобы раздавать усталым и проголодавшимся или жаждущим раненым кому вина или пуншу, кому чаю или бульону. Сестры-хозяйки хранили всю провизию и должны были иметь всегда все нужное наготове.

Когда весь этот порядок понемногу и не без труда был введен в перевязочном пункте, тотчас же прекратились случаи изнеможения и обмороков у самих служащих, а с тем вместе почти не стало и смрадного запаха в залах. Не всякий может себе представить, как это важно, а между тем без этого легко потерять голову и силы от желания и от невозможности подать помощь всем без разбора раненым, которые нетерпеливо вопиют о помощи. В этой суетне того и гляди, что от утомления и тормошения во все стороны как раз упустишь из виду именно того страдальца, которому необходима немедленная операция, а потратишь напрасно время и свои силы на того, который мог бы еще обождать, или который даже и вовсе в тебе не нуждается. Медики и сестры перестали с этого времени, при всяком сильном наплыве раненых, безумно метаться туда и сюда и не кидались уже, прежде всего, к тем, которые громче других кричат и стонут, так как крики и стоны не всегда указывают на особенную тяжесть ран и увечья.

С марта месяца до моего отъезда в Петербург (в июне 1855 года) сестры продолжали соблюдать все мои правила в наистрожайшем порядке, да и после, насколько я мог узнать, сестры не перестали действовать так же. В этом периоде времени община сестер была в непрестанных трудах по лазаретам, а, кроме того, они оказали благотворную помощь еще в следующих необыкновенных случаях: 1) во время ночных атак против новых редутов они работали на перевязочном пункте в Морском госпитале и в бараках Северной стороны (март); 2) во время других, менее сильных, ночных атак (март); 3) во время ужасного бомбардирования на второй день пасхи (апрель), которое продолжалось без отдыха всю неделю, гремя день и ночь, и посылало нам на перевязочный пункт тысячами одних тяжелораненых. В это же время самое здание, где мы помещались (Дворянское собрание), само не раз получало бомбы с неприятельских кораблей. Раны почти все представляли страшные разрывы членов от бомб большого калибра. От 150 до 200 ампутаций и других тяжелых операций случалось исполнять каждый день, имея ассистентами одних сестер. Все квартиры в севастопольских казармах, все лазареты и партикулярные дома были наполнены тысячами тяжелораненых, только что перенесших операции, или умирающих; 4) во время одной сильной атаки неприятеля на наши отдаленные траншеи (апрель); 5) в непрестанных атаках и взрывах мин наших четырех бастионов, откуда также мы получали одних тяжелораненых при взрывах (март и апрель); 6) при невероятном транспорте, где везли 500 раненых, только что получивших операцию, и это было учинено вследствие неожиданного и, смею сказать, нелепого приказания, которое было прислано нам через пароход из Николаевской батарейной казармы. Когда все эти пятьсот страдальцев (от бомбардирования на пасхе) — с величайшим трудом и попечением со стороны медиков и сестер — были поспешно высланы в назначенное им начальством место, то оказалось, что там, куда их повезли, не существует даже никакого приготовленного здания для их принятия […]. И вот всех этих труднооперированных свалили зря, как попало, в солдатские палатки […]. До сих пор с леденящим ужасом вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Но этого было мало! Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах…

А когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, то все вопили о помощи и со всех сторон громко раздавались раздирающие, пронзительные стоны и крики, и зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьет дрожь. От 10 до 20 мертвых тел можно было находить меж ними каждый день. Здесь помощь и труд сестер оказались неоцененными. Стоя в лужах на коленях перед больными, наши женщины подавали посильную помощь, в которой они сами нуждались […]. И так они трудились денно и нощно. В сырые ночи эти женщины еще дежурили, и, несмотря на свое утомление, они не засыпали ни на минуту, и все это под мокрыми насквозь палатками.

И все такие сверхчеловеческие усилия женщины переносили без малейшего ропота, со спокойным самоотвержением и покорностью. В доказательство полного самозабвения сестер при оказании помощи следует здесь сказать, что десять из этих женщин не выдержали госпитальной заразительности и сами поплатились жизнью; 7) во время одного неприятельского нападения на Камчатский редут попечения о раненых со стороны наших медиков и сестер обнаруживались хотя и с ревностью и неутомимостью, но были слабы в результате. Это произошло от недостатка в средствах помощи (опять по вине администрации), так как большая часть раненых (тысячи две) не тотчас была перенесена на перевязочный наш пункт. Почти все раненые валялись на улице всю ночь, а потом только часть из них перенесли в бараки на Северную сторону. Здесь действовала Стахович с своей партией сестер, но в этих бараках недоставало места для произведения операций; 8) наконец, с последних чисел апреля до июня, так как около этого времени осада с каждым днем становилась сильнее и деятельнее, и раненые почти со всех бастионов присылаемы были на наш перевязочный пункт (Дворянское собрание), то и здесь дежурные сестры были завалены работою, особенно прикладыванием бандажей при совершении операций, от 20 до 30 в день. В это же время я назначил также некоторых сестер для попечения о раненых на новом месте, в устроенном мною госпитале-палатке из двойного солдатского сукна и из клеенки. Это учреждение на 30 кроватей, без тесноты, было сделано на деньги, пожертвованные графом Виельгорским.

В июне я поехал в Петербург, в сентябре же 1855 года снова вернулся в Севастополь. Там застал я множество раненых после штурмования Малахова кургана (дней пять после битвы). Несчастные раненые кучами лежали в палатках на Северной стороне, а других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай, и ими наполнили много крестьянских телег.

Вторжением своим в крепость на Северной стороне неприятель понудил общину сестер разбрестись с мест, которые они там занимали, и я тотчас распределил их по разным госпитальным палаткам, заботясь, прежде всего о том, чтобы не допустить, насколько возможно, никаких столкновений между г-жею Стахович и Бакуниной. Несогласие этих двух особ дошло, как я это скоро заметил, до высшего градуса. К счастью, почти в одно время со мной прибыла из Одессы покойная Хитрово. Обсудив натянутые отношения и совсем различные характеры обеих начальниц, она взяла сторону Бакуниной и вскоре, по желанию великой княгини, приняла главное управление общиной на себя. Сделала это она не совсем охотно. После того Хитрово принялась распределять всех сестер к занятиям, отвечавшим их личным способностям.

Первый выбор большей части сестер не мог, конечно, по тогдашним обстоятельствам, быть вполне удачным. Они преимущественно были набраны в Петербурге, притом с большою поспешностью. Некоторые из них были без всякого образования; например, одна все твердила, что «следует нам тотчас отправляться в Англию, чтобы наказать проклятых англичан за их дерзость», и когда я ей растолковал, что Англия — остров, то она отвечала: «Что ж за важность, что остров, — как-нибудь да все-таки подойдем» […]. Одна монашенка, довольно образованная, из дворянок, отличалась невыносимым талантом к смутьянству и сплетням. Темный невежда и злой интриган-монах был дан в священники и в духовные отцы всей женской общине […].

Ко всему этому надо прибавить, что одна из начальниц, хотя на вид казалась очень представительной, но в сущности имела настоящую чиновническую натуру.

А, все-таки, несмотря на все эти неблагоприятные условия, поведение сестер с медиками и их помощниками было примерное и достойное уважения; обращение их с страждущими было самое задушевное, и вообще все действия сестер, при уходе за больными, сравнительно с поведением госпитальной администрации, должны были [быть] названы не иначе, как благородными. И замечательно, что самые простые и необразованные из них выделяли себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей. Многие из них пали жертвами прилипчивых госпитальных болезней. Одна из них […] заведовала категорией тяжелораненых и безнадежных к излечению (солдаты звали ее: «сестричка»[…]. Другая сестра, также простая и необразованная, посещала по собственному желанию наши форты и была известна как героиня. Она помогала раненым на бастионе, под самым огнем неприятельских пушек.

Так, надо признаться, что наша община сестер вполне достигла своей цели. Она почти, можно сказать, была импровизирована бедствиями военного времени и поэтому имела свои слабые стороны; но, несмотря на то, она отличалась в уходе за ранеными и больными, презирая все злоупотребления администрации, все опасности войны и даже самую смерть. Залог этого замечательного явления неоспоримо лежит в кипучей деятельности и нервном возбуждении в военное время; изобилие дела заменяло недостающую в общине духовную силу и не совсем отличную организацию. Да послужит это уроком будущим основателям. Не абстрактный принцип, не возвышенное побуждение сердца, а непрестанная и хорошо распределенная деятельность — вот главное условие, которое надо иметь при устройстве современных общин […]. Независимо от сего, для полезной организации общины, разумеется, необходим рассудительный выбор начальственного персонала. Наша община, с самого начала, получила трех начальниц, и в подробной истории этого учреждения видно, какую важную роль они играли.