Солнечным днём 14 октября, по благословлению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в Твери на старом кладбище при церкви Божией Матери Неопалимая Купина (разрушенной после 1917 года) в Затверечье был установлен символический памятный крест Аполлону Аполлоновичу Коринфскому (1867–1937). Символический потому, что могила Коринфского, скорее всего, навсегда утрачена, хотя и сохранялась до 1970-х годов.

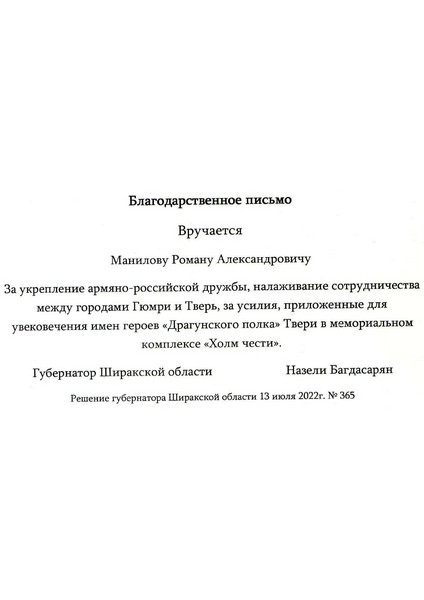

Непосредственным организатором церемонии, в которой приняли участие преподаватели и студенты филологического факультета Тверского государственного университета, выступил протоиерей, о. Роман (Манилов), настоятель храма в честь святого Иоанна Шанхайского в Твери.

Кто же он – Аполлон Коринфский, что связывало его с Тверью, где он обрёл место последнего упокоения? Поэт, переводчик, литературный критик, очеркист-этнограф, сотрудник и редактор более 70 газет и журналов, он – примечательная фигура русского Серебряного века – к глубокому сожалению, был на долгие десятилетия забыт, вычеркнут из литературно-культурного процесса вследствие резкого неприятия им Октябрьской революции.

Родился будущий поэт в Симбирске 10 сентября (29 августа по старому стилю) 1867 г. В 1879 г. поступил в Симбирскую гимназию и учился в одном класса с Владимиром Ульяновым (позднее Лениным). Интересно, что потом поэт с ним никогда не встречался и, по его собственным словам, «до выступления Ленина с балкона дворца Кшесинской в 1917 году не мог даже предположить, что Ленин и Ульянов – одно и то же лицо».

Публиковаться Аполлон Коринфский начал в 1886 г. в газетах Симбирска и Казани. С середины 1890-х гг. одна за другой выходят его книги «Песни сердца» (1894, 2-е издание – 1898), «Чёрные розы» (1896), «На ранней зорьке» (1896), «Тени жизни» (1897), «Гимн красоте» (1899), «В лучах мечты» (1905) и др.

Творчество Коринфского связано и с Тверским краем, чему немало помогла многолетняя, начавшаяся в 1889 году, крепкая, «на добрых дрожжах взошедшая» дружба с нашим земляком, поэтом-крестьянином Спиридоном Дмитриевичем Дрожжиным (1848–1930). На его родине, в живописной тверской деревне Низовке он гостил неоднократно.

Ярким эпизодом жизненной и творческой биографии А. Коринфского стало посещение истока великой реки, вдохновившее его на проникновенное стихотворение «У истоков Волги». Созданное не позднее 1901 года, оно правдиво отражает реальность – запущенность этого места в конце XIX века. Часовенка над истоком была в то время действительно ветхой, иногда сгорала, но её вновь поднимали из пепла крестьяне окрестных деревень, сохраняя святость национального символа.

Живо интересуясь волжским фольклором ещё с гимназических лет, поэт неустанно собирал и записывал тексты календарно-обрядовой и духовной народной поэзии Смоленской, Симбирской, Казанской, Олонецкой, Нижегородской и других губерний. В результате этих изысканий было издано несколько его фольклорно-этнографических трудов: «Народная Русь» (1901), «Трудовой год русского крестьянина» (1904), «В мире сказаний. Очерки народных взглядов и поверий» (1905).

В разные годы А. Коринфский переводил на русский язык многих зарубежных поэтов – Гейне, Кольриджа, Мицкевича, Словацкого, Рунеберга, Баумбаха… Особенно удачны его переводы стихотворений Янки Купалы.

С 1918 г. поэт вместе с женой Марианной Иосифовной жил в посёлке Лигово под Ленинградом. Не имея возможности обеспечить семью литературным заработком, он в 1917–1920 гг. состоял на службе в разных учреждениях, а с ноября 1920 г. стал библиотекарем 54-й Трудовой Советской школы в г. Петрограде-Ленинграде.

14 ноября 1928 г. А. Коринфский был арестован органами ОГПУ в рамках уголовного дела «по обвинению группы подпольной контрреволюционной организации». 13 мая 1929 г. Коллегия ОГПУ, признав поэта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР, постановила:

«…Коринфского Аполлона Аполлоновича – лиш[ить] права прож[ивания] в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, озн[аченных] губ[ерниях]и округах сроком на ТРИ года».

Судя по формулировке приговора, при определении будущего места высылки Коринфский обладал некоторой свободой выбора. Его переезд в Тверь, несомненно, объясняется возможностью личного общения со старейшим другом С. Дрожжиным, который доживал свои дни в Низовке, в относительной близости от города.

Свой жизненный путь Аполлон Коринфский начал на симбирском берегу великой русской реки Волги, а окончил на её берегу тверском…

После 1917 г. небольшие стихотворные подборки А. Коринфского публиковались лишь дважды – в 1972 и 1989 гг. в антологиях, которые, конечно же, не могли охватить всё тематическое и жанровое своеобразие его лирики. Однако о выпуске персональных поэтических сборников (даже с мизерным числом страниц) и речи не шло.

Причин было две. Во-первых, долгие десятилетия А. Коринфский числился государственным преступником. Лишь на исходе XX столетия восторжествовала запоздалая справедливость. 30 июня 1994 г. в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» А. Коринфский был реабилитирован.

Во-вторых, в редких литературоведческих статьях советского периода доминировали однобокие оценки лирики А. Коринфского: «всеядность», «промежуточность», игра «взаимозаменяемыми эпитетами и красивыми словами», стремление совместить «риторические формулы “гражданской поэзии” с эстетическими канонами “чистого искусства”», вторичность, книжность… Конечно, в его произведениях можно найти вышеперечисленные недостатки, с чем поэт соглашался и сам. Дореволюционная критика его книги в основном тоже не жаловала, отрицательных отзывов хватало, хотя были и положительные, к примеру, Д. Мамина-Сибиряка, В. Немировича-Данченко, К. Бальмонта. Была и читательская популярность, особенно в провинции. А всего до революции его творчеству было посвящено около 400 статей и рецензий. Это говорит о многом.

Поэт был необычайно плодовит: его сборники порою насчитывали несколько сот страниц. Так что же – перечеркнуть навсегда десятки тысяч строк, идущих от сердца и пронизанных «русским духом» – искренней и самозабвенной любовью к православной Родине, её славной истории, её чарующей природе, её мужественному и стойкому народу? Конечно, нет! Вопрос в другом: в объективном, непредвзятом отношении к лирике Аполлона Коринфского, прежде всего к той её части, где «мерцает огонёк поэтического воодушевления» (В. Брюсов).

Вопреки вынужденному забвению, поэзия А. Коринфского была и остаётся скромным, но самобытным и неотделимым звеном великой русской литературы, достойным возвращения. Однако в данной ситуации мы сталкиваемся с парадоксом: ставим задачу вернуть лучшие образцы его стихотворного наследия широкому читателю, который об этом наследии практически ничего не знает. Попытаемся очертить хотя бы абрис Коринфского-поэта.

Аполлон Коринфский вступил в большую литературу в 1890-е годы, которые до сих пор иногда именуются эпохой «безвременья». Остро переживая ностальгию конца века, он стремился нащупать в своих стихах интеллектуальный и эмоциональный нерв времени, воплотить собственное мироощущение как можно точнее, сильнее, пронзительнее, в сплаве традиционных и индивидуальных образов:

Ослеп наш дряхлый век, и, как слепец несчастный,

Бредёт он наугад, окутан дымной тьмой;

И кажется ему весь божий мир прекрасный

Огромною тюрьмой…

Ряд его поэтических медитаций созвучен современности. Личность автора и лирического героя в них настолько спаяны единым чувственным порывом, что провести чёткую границу между ними почти невозможно. Предельная исповедальность, пожалуй, самая привлекательная черта его стихотворений о всё преодолевающей любви:

Пусть не поймёт нас, пускай не оценит

Нашего счастья никто из друзей, –

Сердце моё никогда не изменит

Скромной и бедной подруге моей!

Пусть и судьба, против нас выступая, –

Всё беспощаднее день ото дня;

Только любила бы ты, дорогая,

Только бы ты понимала меня!

Русский религиозный философ Николай Бердяев в работе «Самопознание» о конце XIX в. писал так:

«Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и надеждой на преображение жизни».

Именно эти качественные изменения духовной атмосферы российского общества впитывала поэзия А. Коринфского. Многие его стихотворения приобретают философичность, наполняются Светом, Солнцем, Добром, Красотой, Живой Любовью и другими подобными образами. Заглавные буквы здесь не просто графическая игра; служат конкретной эстетической цели – маркировать и раскрасить реальную действительность и воображаемый трансцендентный мир новыми символами. А это значит, что творчество А. Коринфского следует рассматривать как одно из явлений предсимволизма, особого периода в развитии русской поэзии, лишь не столь давно выделенного литературоведами. При этом поэт не прокламирует, скажем, Красоту как некий красивый символ, не подаёт её как готовую обтекаемую формулу, но художественной интуицией, «вдохновенным угадыванием» (Брюсов) раскрывает её существо:

В ней – всё прекрасное, всё чистое, святое;

В ней – вечная любовь; в ней – правда жизни всей;

В ней – всё цветущее земли, всё неземное;

В ней – примирение бушующих страстей.

<…>

В ней – вдохновенных дум волшебное мерцанье;

В ней – девственных надежд пленительные сны;

В ней – незакатное сиянье

Неотцветающей весны!

Красота мира разлита, прежде всего, в природе, противопоставленной туманам, шуму и каменным строениям города – символа экзистенциальной неволи. Поэт живописует леса и луга, речные просторы и безоглядную ширь неба; в пейзажах, посвящённых всем временам года, расцветает его оригинальная экспрессия, пестрящая разноплановыми тропами:

Поймы дымятся медвяными росами,

Сетью туман поднимается зыбкою;

Солнце, всплывая горит над покосами, –

Белому дню отвечая с улыбкою.

<…>

Заводь реки расцветилась рубинами;

Небо – шатром голубеет над водами;

Стелятся тени ночные ложбинами,

Утра лучи к ним спешат хороводами…

Недаром стихи А. Коринфского, пронизанные теплом и добротой, в крайне малом количестве, но всё-таки вошли в антологию «Русская поэзия детям» (1989). Их лейтмотив заключён в том, что дети – наше светлое будущее; они осуществят несбывшиеся надежды настоящего поколения. Как созвучны дню сегодняшнему, когда крайне сложно уберечь наших детей от массированного духовного растления, хотя бы эти строки поэта:

Детский мир – очаг любви и веры. // В нём огонь святых надежд горит… // Горе тем, кто с умыслом постыдным // Этот светоч жизни затемнит!..»

Произведения А. Коринфского для детей – свежие, непосредственные, лёгкие для восприятия как и столетие назад, сочетающие простоту слога и яркую живописность, ждут отдельных красочных изданий. А ведь были ещё исторические рассказы и зарисовки, пользовавшиеся любовью юных читателей…

Тема маленького человека, тяжёлое положение крестьянина-труженика, социальная обездоленность городских низов – ещё одна значимая грань творчества поэта. Русский крестьянин для него – «гений труда и терпения». Коринфский искренне сострадает тому, кто «над волнами ржи // Стонет пронзительным голосом…» и «чьих горьких слёз // Так много пролито в отчизне!..» В потрясающем безысходностью стихотворении «Я видел» (1890) картины горькой жизни бедняков даны глазами очевидца:

Я видел, как дитя единственное мать

Сама несла в гробу, – как в церкви от страданья

Она уж не могла молиться и рыдать…

Ещё поэт видел, как умирал в углу подвала больной старик, покинутый детьми; как стоит перед побитой градом пшеницей мужик, отныне ввергнутый в нужду; как оборванному нищему подала денег его родная дочь, ставшая «раскрашенным созданьем» – светской дамой. Недаром в революцию 1905–1907 гг. Коринфский пришёл к сатире и гражданским инвективам. Впрочем, патриотизм и гражданственность были свойственны его лирике всегда:

О, Русь крестьянская! С тобой я кровно связан:

Мой прадед-пахарь в душу мне вложил,

Как заповедный клад, зерно заветных сил.

Я – всем тебе обязан!

Крестьянскую Русь он не уставал прославлять, гордясь и воспевая исконные черты русского народа, – трудолюбие, чувство хозяина, сохранение песенной, сказовой и обрядовой культуры, кровную привязанность к земле и природе, сострадание к ближнему. Вершина иерархии наших национальных ценностей, главная духовная опора русского человека – православная вера. Христианские мотивы и образы, библейские отсылки и аллюзии пронизывают все проблемно-тематические блоки лирики А. Коринфского и образуют своего рода мировоззренческий универсум.

Темы лироэпических стихотворений православной направленности взяты поэтом из гущи народного сельского быта: они словно срисованы с натуры, типичны и повторяемы в реальной жизни крестьянина. Их связь с фольклором подчёркивается жанровыми модификациями: «деревенский сказ», «волжское предание», «святочная бывальщина», «старое сказание» и т.п. Но под пером А. Коринфского эти сюжеты превращаются в стихотворные рассказы, написанные динамично, колоритно, с душевным подъёмом. Они помогают людям в преодолении жизненных невзгод, бедствий и тягот, смягчают тоскующие сердца, вселяя в них надежду на лучшее. Например, в деревенском сказе «Слеза неугасимая» непоколебимая вера матери-крестьянки в Бога спасает её больного, почти умирающего сына:

Умилением и упованием на веру в Господа отличаются стихи поэта о праздновании Пасхи; в них воссоздан многокрасочный образ ликующей православной России, встречающей Воскресение Христа:

Сияют церкви яркие,

Костры пылают жаркие

По стаявшим буграм;

В оградах – ходы крестные,

Хвалы-стихи воскресные

Выводят по крюкам.

И вся земля крещёная

Внимает – умилённая –

Святым словам небес;

Вся – в голос отзывается,

Вся – в клич один сливается:

«Воистину воскрес!..»

Внимания современного читателя достойны и исторические бывальщины А. Коринфского, тяготеющие к жанру баллады. В них воскрешаются судьбоносные вехи развития Руси (избавление от монголо-татарского ига, царствование Ивана IV Грозного, Смутное время начала XVII в. и др.), описываются ратные и мироустроительные дела русских князей и иных выдающихся людей, сыгравших значительную роль в русской истории. Среди них – патриарх Гермоген, митрополит Филипп, Нестор-Летописец, князь Роман Ростиславич Смоленский, князь торопецкий Мстислав Удалой, князь Даниил Галицкий и многие другие. С особой симпатией поэт живописует судьбы тех, кто не отступился от православия даже перед лицом мученической смерти. Таков герой бывальщины «Князь Михаил Чермный» – сын великого князя Всеволода Святославича, один из участников битвы на Калке. Сегодня эти бывальщины, «преданий яркие цветы», должны войти в нашу культуру, в общественное сознание как живой источник исторической памяти, неразрывной связи времён, как образцы русской доблести.

Сейчас не существует никаких цензурных или идеологических преград к изданию объёмного, текстологически выверенного сборника стихотворений Аполлона Коринфского, предназначенного для максимально широкой читательской аудитории. Отобранные для него произведения должны отразить многогранность тематики и жанров стихотворного наследия А. Коринфского, показать эволюцию его художественных поисков и в конечном итоге определить его место в русской поэзии рубежа XIX–XX вв.

…А в самой Твери давно уже нужно увековечить память о поэте Аполлоне Коринфском. И первый значимый шаг в этом направлении успешно и с душою сделан.

Александр Бойников,

член Союза писателей России,

кандидат филологических наук г. Тверь