История повторяется

Неделя в Севастополе подошла к концу. Это была более чем серьезная поездка, потому как дала возможность осознать и увидеть происходящее сегодня в Крыму собственными глазами.

За это время я не раз слышала: «То, что произошло в марте этого года, можно назвать третьей обороной Севастополя». Правда, тут же добавляли — тихой и бескровной. Если бы не получилось по-мирному, было бы хуже, чем на Донбассе, уверяют местные. Причем об этом уверенно и взвешенно говорят абсолютно разные люди — продавцы и покупатели в магазинах, таксисты, политики и даже такие дотошные и не спешащие делать выводы историки и научные деятели.

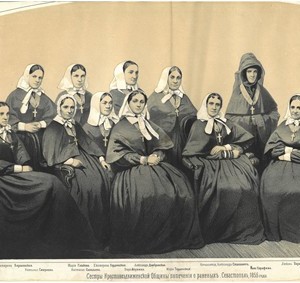

Сравнивали, на первый взгляд, разные обороны — в период Крымской войны, в период Великой Отечественной и даже эту, последнюю, и на праздновании в честь 160-летия начала Крымской обороны, которое прошло на святом для севастопольцев месте — Братском кладбище. Здесь покоятся участники всех боевых действий. Находили параллели между историческими событиями разницей в век и на научных чтениях, посвященных этой же дате. Находили и отмечали: «Мы даже не думали, что Крымская война найдет такое зеркальное отражение в современные дни…»

— Тогда всю вину в развязывании войны многие свалили на царское правительство. В стремлении России укрепить свое положение на Черном море, политические и экономические позиции страны Запада видели угрозу. От России тогда отвернулись практически все. Уже в XIX на Западе в глазах общественности был сформирован образ России, которая является угрозой прогрессивному человечеству, — отметила на конференции заведующая научно-экспозиционным отделом истории Крымской войны 1853 — 1856 годов Светлана Лесдорф. — Изучение опыта Крымской войны, извлечение уроков из прошлого необходимо для понимания интересов в отношении России современных европейских государств, которые, как и прежде, стремятся низвести ее до уровня региональной державы и более того, разбить ее на отдельные государства. И сегодня Россия является одной из главных фигур в геополитической борьбе западных стран.

Девушка, оборонявшая Донбасс

Но всегда находились люди, не верящие всему, что говорят западные политики про Россию. В Крымскую войну на стороне России врачами служили граждане Германии и США — так же и сейчас. Маргарита Зайдлер (Margarita Seidler) — гражданка Германии, принявшая православие и несколько лет прожившая в монастыре на территории Западной Украины, на протяжении двух месяцев была воином ополчения Донбасса.

|

Сегодня она живет в Севастополе. Обо всем не рассказывает, но на некоторые вопросы отвечает.

— Раньше я была такая же, как вся молодежь. Увлекалась экстремальными видами спорта.

— А что в этом такого? По-моему, интересно, — не удержалась я.

— Как интересно? Это искушать бога на самом деле. Вспомните, как дьявол поставил Христа на крыше храма и сказал: «Ну, если ты сын Божий, бросайся вниз, ангелы тебя понесут» и тут то же самое. Зачем прыгать с большой высоты, если нет нужды? Если бы нужно было человека спасти, другое дело. А просто для своего удовольствия, ради выброса адреналина, не стоит.

— То есть вы были обычной современной девушкой?

— Да, но почему-то постоянно чувствовала какую-то пустоту. Нет во всем этом смысла жизни. Все это давало мне лишь временное удовольствие, а потом — ничего. Поэтому я обратилась в веру. Жила на Украине, а когда случились все эти события, отравилась на Донбасс.

— В Германии у вас кто-то остался?

— Моя мамочка. Но она не хочет приезжать сюда. Я уговариваю ее уже несколько лет. Но – нет. Она смотри телевизор и верит всему, что показывают. Я ее долго оберегала, не рассказывала, что пошла в ополчение. Но однажды знакомая медсестра показала маме видео с Донбасса, где была я, и спросила: «Как можно подрясник поменять на военную форму?» Мама была в шоке. Но я ей по полочкам объяснила, что мы воюем против фашизма. Моя мама очень хорошо знает, что такое война, она была тогда совсем маленькой девочкой, но помнит весь ужас и послевоенный голод. После разговора она сказала мне: «Я теперь тебя понимаю». Я была безмерно счастлива.

— А друзья, одноклассники, как они относятся к вашему выбору? Кто-то поддерживает? (На секунду мне показалось, что Маргарита даже вздрогнула от этого вопроса. Она тут же попыталась собраться, но проступившие слезы её выдали.)

— Нет… К сожалению, нет. Даже батюшка, который меня окрестил, не понимает.

Сегодня Маргарита живет в Севастополе. Девушка взяла на себя миссию рассказывать о том, что видела и о том, чем страшен фашизм. Говорит, главная ее мечта на сегодня — получить российский паспорт. Возвращаться в Германию не спешит, опасаясь преследований со стороны властей.

А в это время

Съемки нового фильма «Тверской Севастополь» завершились на колесе обозрения

Колесо истории — именно оно соединило прочными историческими связями Тверь и Севастополь, Тверской край и Крымский полуостров, судьбы отдельных лиц и персон этих территорий.

— Как дальше распорядится этим богатым историческим наследием, чувством сопричастности, мы, жители Твери, должны решать сами, — убежден священник Роман Манилов.

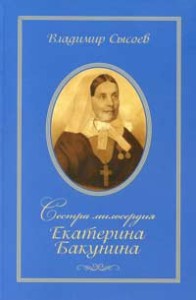

Съемки документального фильма, которые всю последнюю неделю вела делегация тверского Фонда имени Екатерины Бакуниной, завершены. Задачей фильма как раз и было найти и зафиксировать точки переплетения двух городов и человеческих судеб.

За неделю съемочная группа — священник и одновременно режиссер фильма Роман Манилов, оператор Николай Осипов и скромный помощник оператора, корреспондент «Комсомольской правды» — Тверь» Ирина Тарасова буквально обошли весь город пешком. Музеи, бастионы, редуты, батареи, храмы, встречи с историками, краеведами и просто жителями города, которые, как оказалось, знают свою историю, — все это уже позади.

Последние кадры фильма символично были сделаны на колесе обозрения, установленном на одном из самых высоких мест города, которое находится на месте 4-го бастиона первой обороны Севастополя. Некогда здесь проходили кровопролитные бои, сейчас здесь отдыхают дети…

Презентация фильма запланирована на следующий год, а значит, есть повод вернуться вновь в этот замечательный город.

|

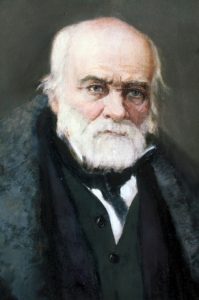

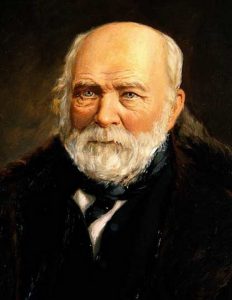

Тверичане также восстановят мемориальную табличку на памятнике тверскому герою Крымской кампании русскому контр-адмиралу XIX века Федору Нарбуту, что установлен на здешнем Братском кладбище.

|