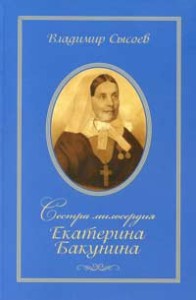

Глава из книги В.И. Сысоева «Бакунины»

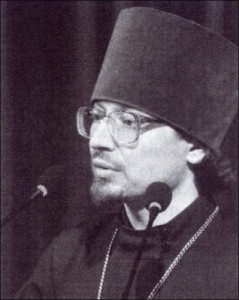

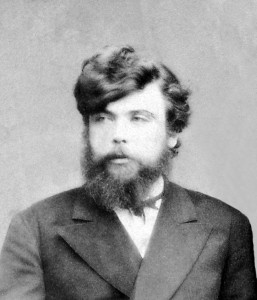

Александр Александрович Бакунин

(1821–1908)

№ 148

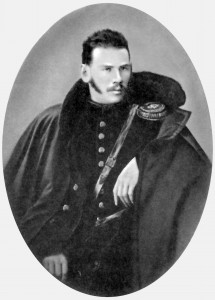

А.А. Бакунин. Фото 1860-х гг.

Александр Бакунин, на мой взгляд, – одна из наиболее колоритных фигур этой замечательной семьи. Защитник Севастополя, участник сражений за свободу Италии, видный деятель земского либерального движения, мыслитель, трибун. Ещё во время учебы в гимназии в нём проявилась склонность к тому «абстрактному героизму», который, по выражению Белинского, так легко прививался к юношам той эпохи под влиянием шиллеровских «Разбойников». После окончания гимназии вместе с братьями Павлом и Алексеем Александр поступил в Московский университет на юридический факультет, который и окончил в 1843 году со степенью кандидата права. Отец уговорил его читать лекции по истории римского права в Ришельевском лицее Одессы. Попечителем одесского учебного округа был Дмитрий Максимович Княжевич, которого так же, как и его отца, Александр Михайлович Бакунин знал ещё в молодости. В течение почти полутора лет Александр готовился к преподавательской деятельности, изучал вместе с Павлом Гегеля и, наконец, в 1844 году приехал в Одессу и в звании адъюнкта приступил к лекциям. В 1845 году у него жил Яков Полонский, будущий известный поэт, который впоследствии изобразил профессорство А.А. Бакунина в романе «Дешёвый город». Кузина Полонского, Анна Николаевна Змиева, замужняя женщина, мать троих детей, буквально свела Александра с ума. Бакунин восхищался её добротой, умом и красотой. В мае 1846 года он оставил преподавание в лицее и уехал с Анной Николаевной в Москву, затем в Прямухино, Петербург, Ревель и только через год, после неудачной попытки получить разрешение на выезд за границу, возвратился в Крым. В его отношениях со Змиевой начался разлад, и в феврале 1848 года Александр Бакунин отправился в Москву, решив посвятить себя «широкому изучению современной ему медицины». В 1849 году разыгрался его роман с Натальей Беер. Ей было 35 лет, ему – 27. Четырнадцать лет назад Наталья Андреевна уже пережила два романа – с Николаем Станкевичем и Михаилом Бакуниным. Самые тёплые, почти родственные отношения были у неё с сёстрами Бакуниными, теперь она пыталась найти своё счастье в лице Александра Бакунина. Однако уже через месяц после объяснения Александр Александрович стал равнодушен к любовным выходкам Натальи, а вскоре в его жизнь вошла Елизавета Васильевна Виноградская, родная сестра второго мужа А.П. Керн. Александр познакомился с ней в Митине во время пребывания там в марте 1850 года вместе с Г.П. Вульфом, а в январе 1852 года состоялась их свадьба. Но супружеская жизнь Александра Бакунина продолжалась недолго – в мае 1853 года, через четыре месяца после рождения сына, Лиза умерла от чахотки.

А.А. Бакунин. С рис. Э. Дмитриева-Мамонтова. Конец 1840 гг.

А между тем с октября 1851 года за Александром Бакуниным был установлен секретный полицейский надзор. Такое распоряжение последовало после письма начальника III отделения генерал-адьютанта графа А.Ф. Орлова, отправленного 23 октября тверскому гражданскому губернатору А.П. Бакунину:

А.А. Бакунин С фото 1850-х гг Е.В. Маркова-Виноградская. С портрета

Е.М. Бакуниной (?)

«Милостивый государь Александр Павлович! До сведения моего дошло, что известный Вашему Превосходительству, бывший адъюнкт Ришельевского лицея Александр Бакунин обнаруживает [будто бы] чрезвычайно свободный образ мыслей. Считаю долгом сообщить о сём Вашему Превосходительству с тем, не изволите ли Вы, милостивый государь, сделать распоряжение, дабы за ним учреждено было строгое секретное наблюдение. Имею честь удостоверить Ваше Превосходительство в истинном моём почтении и преданности. Граф Орлов».

Соответствующее распоряжение губернатором Бакуниным было отдано. Наблюдение было поручено новоторжскому исправнику Николаю Матвеевичу Повало-Швейковскому.

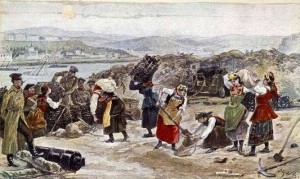

В начале 1854 года, после объявления Англией и Францией войны России, оставив сына Алексея на попечении сестры Татьяны, Александр Александрович добровольно вступил в действующую армию.

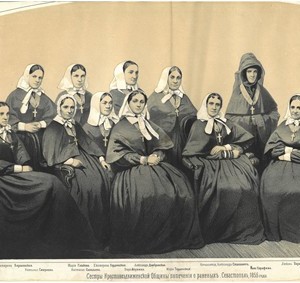

«Его зачислили унтер-офицером в пехотный Тобольский полк, – пишет в своих воспоминаниях Елизавета Александровна , – который стоял в Киеве, ожидая отправки в Румынию. Бакунин приехал в Киев, прошёл всю необходимую солдату строевую муштру и поздней осенью отправился со своим полком из Киева в Бухарест. Тяжёл был поход для новобранца: ночью мёрзли под открытым небом, днём шли форсированным маршем, на всю жизнь на ногах остались черные пятна – след набитых грубыми сапогами ран; в Бухаресте он лежал в госпитале в лихорадке, но крепкое сложение и молодость выдержали «николаевский режим». Переведённый в Севастополь, куда уже подступал союзный флот, Бакунин был всё время в строю, на самых опасных местах, при защите третьего и четвёртого бастионов. В течение года он получил два ордена: Св. Анны и Георгия, и был произведён в офицеры: ему дали под команду роту солдат…»

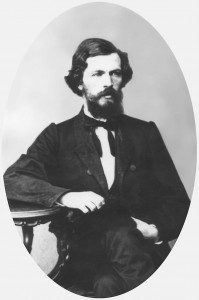

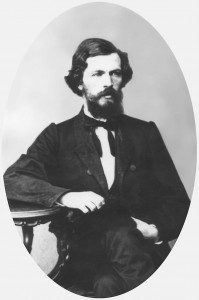

Л.Н. Толстой. Фото 1854 г.

Из письма Прасковьи Михайловны Бакуниной Татьяне в Прямухино: «Владислав Максимович Княжевич пишет: на смотру государь заметил георгиевский крест Александра и анненский орден и говорил с ним. Слышали только, что государь вспомнил с улыбкой, что один из профессоров пошел в солдаты…»

В это время и произошло знакомство Бакунина с Л.Н. Толстым, изложенное со слов Александра его женой Елизаветой Александровной следующим образом:

«Проинструктировав и отправив солдат в ночной караул, Бакунин вошёл в свою палатку и лёг не раздеваясь; возле походной кровати горела свеча. Бакунин сразу и крепко заснул, но скоро, через час или менее, его разбудил какой-то шум, топот ног и голоса где-то недалеко. Он быстро вскочил с постели и вышел, но никак нельзя было понять, в чём дело. На дворе было совершенно темно, и только по приближающимся голосам прапорщик узнал своих солдат. Двое, торопливо шагая, тащили между собой кого-то, рядом шёл фельдфебель. Луч света, падающий из-под приподнятого холста палатки, осветил картину: штыки солдат, их загорелые, встревоженные лица и между ними пленника; на него, разумеется, устремились все взоры, ведь это мог быть француз, шпион даже… Но стоило лишь взглянуть на конвоируемого так усердно человека, чтобы с него тотчас спало всякое подозрение. Бакунину сразу же бросилось в глаза симпатичное, чисто русское молодое лицо и не то вопросительный, не то насмешливый взгляд пытливых глаз. На пленнике была форма артиллерийского офицера. «Что это значит? Зачем вы ведёте офицера?» – строго спросил Бакунин. – «Так что они пароля не знали, ваше благородие», – громко, но видимо, смущённо рапортовал фельдфебель, вытянувшись во фрунт перед начальником. – Так что вы приказывали окликнуть, я окликнул.» – «Ну и что же?» – «А они пароля не знают, «свои» говорят, идут себе мимо; темнота значит…кто его знает!..Так и повели, сюда – мол, до вашего благородия…» Последовало молчание. «Выпустить господина офицера!» – строго приказал Бакунин. Молодого человека освободили. Он извинялся за причинённый переполох, объяснял, что, не зная, что будут расставлены патрули, пошёл пройтись к морю. Солдаты вернулись на свои посты, офицеры вошли в палатку. Бакунин просил гостя сесть, спросил его имя: то был граф Лев Николаевич Толстой! Они проговорили всю ночь… Знакомство молодых людей не ограничилось случайной встречей, оно продолжалось во время всей осады Севастополя».

Офицерская комната на четвертом бастионе в Севастополе.

С литографии В.Ф. Тимма. 1850-е гг.

В минуты затишья они работали над статьями для «Современника». В апреле 1855 года, после взятия союзниками ложементов между четвёртым и пятым бастионами, в момент упадка духа в русской армии, Александр Бакунин от лица всех патриотически настроенных офицеров обратился к защитникам города с воззванием, которое начиналось словами:

«Слава, честь, благосостояние, независимость и крепость России, всё покоится ныне на духе и твёрдости гарнизона Севастополя. Сознавая это телом и душою и зная, что если для нас возможно счастье, жизнь и безукоризненная смерть, то единственно при неприкосновенности, могуществе, славе и чести нашего Отечества, зная, что единственно на этом основании мы без стыда можем думать об отцах и истории нашей и надеяться на что-либо для себя, детей и потомства нашего, мы из глубины души нашей верим и убеждены, что допустить неприятеля взять Севастополь значит отречься от Отечества, признать превосходство врагов и заживо умереть бесчестною смертью.» И далее: «Французы и англичане задумали сбросить нас и наших единоплеменных христиан вновь в кровавую яму… Французы и англичане не хотят ни нашей образованности, ни нашего благосостояния. Они хотят нашего стыда, нашей крови, и вот они перед Севастополем и готовы сгубить себя, лишь бы сбросить нас вновь в яму варварства, нищеты и крови».

Бакунин призывает всех защитников Севастополя дать клятвенное обещание:

Рисунки А.Бакунина. 1855 г.

«Собравшись, все солдаты, офицеры и генералы, все единодушно от полной глубины души и сердца, призвав в свидетели Бога, спасителя нашего… все без исключения, от низшего до высшего, отречёмся от всех забот о себе и своей жизни, возложив их на Бога, Россию и государя, и поклянёмся, как кровные братья, что Севастополь, а с ним и Россия, падёт не прежде, чем падём все мы до единого… Поклянёмся умереть и не дать Севастополь!»

Это воззвание должно было получить одобрение у главнокомандующего. Группа офицеров поручила Льву Толстому составить докладную записку князю Горчакову. Докладная записка, или «адрес», как называет её Толстой в своём дневнике, была составлена не только в духе воззвания Бакунина, но в отдельных местах буквально цитировала его. По каким-то причинам «адрес» не получил дальнейшего продвижения, но для нас интересен сам факт сотрудничества будущего великого писателя с Бакуниным.

30 апреля 1855 года Толстой в письме Н.А. Некрасову, в то время редактору «Современника», пишет, что в Севастополе начинает организовываться литературное общество этого журнала, и сообщает, что «лучшие два сотрудника – Бакунин и Ростовцев – ещё не успели кончить своих статей». Однако продолжавшаяся несколько месяцев переписка Толстого с редакцией «Современника», в которой мелькала фамилия Бакунина, закончилась такой фразой: «За Бакунина я обещал вам, кажется, неосторожно». Статьи о севастопольской эпопее Александр Бакунин так и не написал.

В ГАТО находится шесть писем А.А. Бакунина из Севастополя, адресованных В.М. Княжевичу. В них он описывает будни осаждённого города, рассказывает о встречах с сестрой Екатериной Михайловной, о гибели однополчан, о ценах на рынке.

Следуя своему же призыву, Бакунин оставался в рядах защитников Севастополя до последнего дня. Вот как он описывает отступление русской армии из Севастополя в письме к Татьяне:

«…Я шёл в отступление как во сне; с бастионом расстался не веря, что оставляю его. Уже стояла тёмная ночь, ни одной почти бомбы, изредка отдалённый гул выстрела из орудия и рёв или вой, только не свист ядер, и отрывистый сухой удар… На всех лицах какое-то глупое недоумение, в движениях неопределённая деятельность; на улицах лежат невывезенные орудия, брёвна, иногда заговоришь громко, иногда шепотом. Хотелось бы захватить орудия с собой или забить – нечем! Дома загораются, в улицах тлеют доски, брёвна, мебель… Вдали вдруг яркое освещение – широкая, светлая полоса огня бежит, извивается, подымая клубы дыма, вдруг вспыхивает и лучами взлетает, освещая мгновенно весь город, над которым висит чёрное облако дыма. Затем раздаётся грохот взрыва, раскатывающийся по всем горам и зданиям. Начинаются взрывы, вдруг осветится наш четвёртый бастион, скрывшийся было во мраке дыма и ночи. Горят блиндажи. На площади у Николаевских казарм толпа войск, негде протиснуться. Окликаются. У пристани стоят кровати с ранеными; слышен стон, взрывы чаще и чаще освещают то один, то другой бастион. Стоит цепь у баррикад. Что ждут они? Не вернуться ли назад: нет, надо, велено отступать. По мосту от начала до конца тесно сдвинутая толпа или колонна медленно движется. В Николаевских казармах ходят по пустым комнатам Горчаков, Сакен, генералы, полковники… Первый посылает постоянно офицеров справляться – который полк идёт… Пробираемся сквозь толпу, спускаемся к пристани, садимся на корабль и едем… На противоположном берегу раздаются крики собирающихся полков. Взрывы продолжаются, и весь город, все окрестности грохочут после каждой взлетающей лучами к небу массы яркого света, вырывающейся будто из недр земли. В голове какая-то небывалая лёгкость, скажу, глупость, на сердце щемит. С равнодушием или с злобою слышишь сравнения с Москвою. Лучше всего спать лечь!»

Этот волнующий документ длительное время ходил по рукам, сотни людей его перечитывали, переписывали.

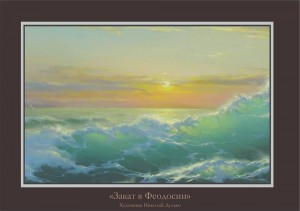

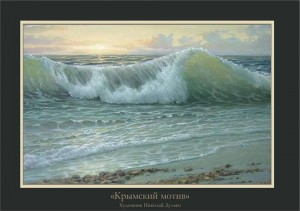

После эвакуации из Севастополя Бакунин был адъютантом генерал-майора Хрущова, начальника войск Северной стороны, а в мае 1856 года получил отпуск. Он уехал сначала в Прямухино, а затем, в 1857 году, – вместе с братом Алексеем в Италию, где активно занялся живописью. Сохранилось несколько рисунков Александра Бакунина того периода.

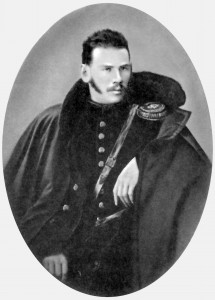

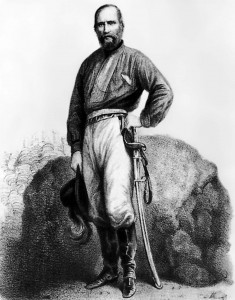

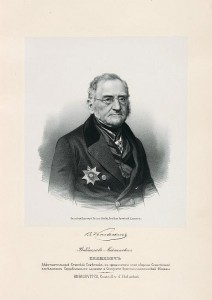

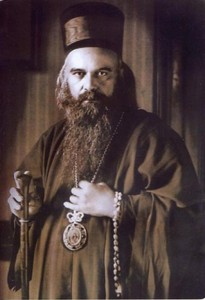

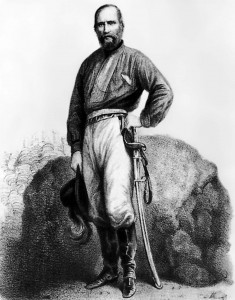

Джузеппе Гарибальди

Как раз в это время в Италии начался очередной этап борьбы за освобождение разрозненных итальянских государств от австрийского владычества и за их объединение. Когда в апреле 1860 года восстание охватило Сицилию, в Генуе, для оказания помощи повстанцам, под руководством движения «Молодая Италия» во главе с Джузеппе Мадзини стала готовиться морская экспедиция, получившая название «Поход тысячи». Возглавил её Джузеппе Гарибальди. К тому времени он был уже признанным борцом за освобождение народов не только Италии, но и Латинской Америки, был ранее приговорён к смертной казни, около двадцати лет провёл в изгнании. Популярность Гарибальди в Европе, да и в остальном мире, была настолько велика, что к нему начала стекаться революционная молодёжь буквально со всех стран. В отрядах генерала-краснорубашечника сражалось и около полусотни русских волонтёров, среди них были учёный-географ Лев Мечников, Анна Толиверова-Якоби, Герман Лопатин, Андрей Красовский, палеонтолог Владимир Ковалевский, Николай Берг, был в их числе и Александр Бакунин. Даже в далёкой России напряжённо наблюдали за этим походом. Так, «Санкт-Петербургские ведомости» объявили (20 мая 1860 года), что «вся Европа с нетерпением смотрит на одного человека… В его руках не только судьба Сицилии и Неаполя, но и всей Италии, и, как знать, может быть, и значительной части Европы…»

Впрочем, есть другая версия участия Александра Бакунина в гарибальдийском походе, – что он присоединился к отряду Гарибальди при Аспромонте в 1862 году и участвовал в том сражении, в котором выдающийся борец за свободу и объединение Италии был ранен и взят в плен.

К великому сожалению, до нас не дошли детали участия Бакунина в этом походе. Н.М. Пирумова говорила, что существовал (а может, где-то и существует) дневник гарибальдийских походов Александра Бакунина, пыталась отыскать его, но все её хлопоты оказались безрезультатными. А в своём прямухинском кабинете Александр Александрович всю оставшуюся жизнь как самую ценную реликвию хранил в ящике письменного стола письма Гарибальди и красную рубаху гарибальдийца.

15 февраля 1861 года Александр Бакунин по какой-то причине неудачно стрелялся, отчего впоследствии не слышал одним ухом.

По отрывочным сведениям, в 1862 году Александр Бакунин дважды бывал в Лондоне и исполнял некоторые конспиративные поручения А.И. Герцена.

1 февраля 1862 года Михаил Бакунин писал Н.И. Тургеневу:

«Николай Иванович, посылаю Вам брата Александра и рекомендую Вам его как моего друга. Нас шесть братьев, и все мы связаны так любовью, единомыслием, одинаковостью стремлений, цели и действий, что составляем как бы одного человека. Он Вам расскажет о нас больше и подробнее, чем писать в письме можно…»

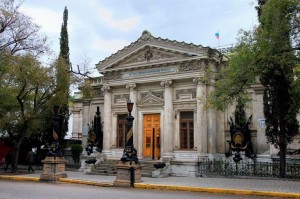

В том же году он возвратился в Россию и принял самое активное участие в общественной деятельности – сначала как участник дворянских собраний, а затем, после проведения земской и судебной реформ, как бессменный (в течение четырнадцати трёхлетий) гласный тверского губернского и новоторжского уездного земских собраний и мировой судья. В справочных данных деятелей Тверского земства о нём находим следующее: «поручик, земельные владения 827 десятин, оценённые в 19 тыс. рублей».

Портрет А.А. Бакунина в числе ещё нескольких наиболее выдающихся деятелей Тверского земства был помещён в здании губернской земской управы.

В 1860-х годах вместе с П.П. Максимовичем он занимался обследованием наиболее пострадавших от неурожая районов и определением размера ссудной помощи. Очень часто предложения А.А. Бакунина намного опережали последующие решения правительства – так было с предложением образовать всесословные капиталы для решения продовольственных нужд.

Дольше остальных проработавший в земстве А.А. Бакунин понимал, что земские учреждения, введённые реформой 1864 года, охватили только уезды и губернии, они не имели низшей земской единицы на уровне волости и центрального общеземского представительства, то есть, образно выражаясь, земство было зданием без фундамента и крыши. В 1875 году девять гласных Тверского земства, в том числе А.А. Бакунин, Т.Н. Повало-Швейковский и Н.П. Оленин, представили в губернское собрание записку об образовании всесословных волостей, была избрана комиссия по разработке данного вопроса, но постепенно данная инициатива заглохла. В начале 1880-х годов земство вновь возвратилось к этому вопросу.

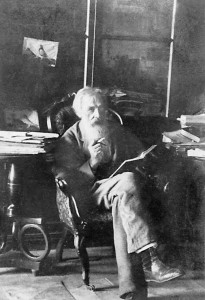

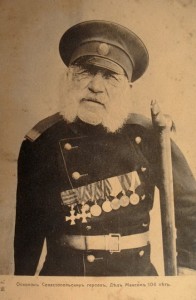

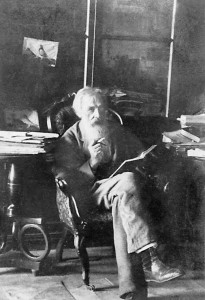

А.А. Бакунин. Фото 1890-х гг.

16 декабря 1880 года семеро губернских гласных, в числе которых А.А. и П.А. Бакунины, Т.Н. Повало-Швейковский, М.И. Петрункевич, В.Н. Линд, В.А. Цвылев – от Новоторжского уезда и Ф.И. Родичев – от Весьегонского, подали в губернское собрание записку о переустройстве местного самоуправления.

В 1884 году, когда разгорелся спор, субсидировать ли земству церковно-приходские школы, А.А. Бакунин заявил: «Бороться с рознью, искать единства – наша неизменная цель» и предложил оказывать помощь тем школам, которые эффективно функционируют. Вместе с С.Д. Квашниным-Самариным он добился отмены сборов с переправ, которые были очень обременительны для населения.

№ 154

А. Бакунин в группе тверских земцев (Бакунин сидит в первом ряду в центре).

«По характеру своего ума, – писал И.И. Петрункевич о Бакунине в воспоминаниях, – по дару своего страстного красноречия, он был бы во всякой другой стране истинным трибуном, но отличался от своего знаменитого брата Михаила решительным отвращением к субверентным идеям вообще и к анархическим учениям в частности».

На закате дней своих, 5 июня 1905 года, выступая на очередном губернском земском собрании, Александр Александрович сказал: «Я счастлив только тем, что в лице Тверского земства вижу тех преемников, которые неразрывно с нами продолжают то святое дело, которое начали с давних пор люди, принесшие на службу обществу свои силы, свои помыслы и даже свою жизнь. Участвовать в этом смысле в Тверском земстве для меня составляет великое счастье. Я верю, что Тверское земство совершит то, что составляло всегда последний идеал, последний смысл, для которого стоит жить на свете.»

Касательно ораторского дара А.А. Бакунина В.Н. Линд заметил, что многие свидетели обращали внимание на то, что чувство в речах Александра Александровича превалировало над логикой и разумом. «Его одушевлённое красноречие иногда действовало на земские собрания, хотя нередко потом секретари затруднялись резюмировать содержание его даже самых эффектных речей, действие которых обусловливалось не столько их содержанием, сколько вдохновенно пророческим тоном и общим убеждением в искренности и высокой нравственной чистоте оратора».

В 1870 году, в возрасте 49 лет, А.А. Бакунин вторично женился – на 17-летней Елизавете Александровне Львовой, дочери хозяина Митина Александра Сергеевича Львова. Очень красочные воспоминания о них оставила Н.Т. Кропоткина:

Е.А. Бакунина (урожд. Львова). Фото 1850-х гг.

«Бакунина была на 30 лет моложе своего мужа, была красивая, но какая-то растерянная и точно вечно запуганная женщина. Её, очевидно, с юности подавил своим умом её муж, а потом подавляли её талантливые и совершенно необыкновенные дети. Она целые дни бродила, как бы в забытьи, по Прямухину, писала бесконечные письма или ездила по гостям, а дети были предоставлены самим себе. Ни гувернанток, ни постоянных учителей у них не бывало, одевали их в какие-то слишком короткие и узкие коломенковые мешки, из которых уродливо торчали длинные руки и ноги».

И о самом А.А. Бакунине:

«… В собрании он произносил великолепные, но весьма туманные речи, обаянию которых не могли противостоять даже его правые противники, хотя не уверена, что они улавливали их смысл. Александр Александрович был всесторонне образован, массу читал, занимался и мог быть необыкновенным собеседником. Он как-то особенно мог всякого вызвать на разговор и выведать у него душу. Причём его приёмы были довольно курьёзны, он мог, встретившись с человеком в первый раз, после получасового наблюдения за этим человеком обратиться к нему и спросить: «Ну, а как вы, батенька, думаете о бессмертии души?» Тот секунду смотрел на него растерянно, а потом волей-неволей должен был высказываться. И тут начинался длинный диалог по методу Сократа. Этими диалогами Александр Александрович приобретал себе действительных учеников, он хотел заронить в их головы мысли, которых они никогда после не забывали. Такие разговоры он умел вести со всяким посторонним человеком и с нами, детьми. Он задавал какой-нибудь необыкновенный вопрос и затем втягивал в разговор, заставляя собеседника напрягать все свои силёнки, чтобы подумать и разобраться в своих собственных убеждениях. Александр Александрович был обаятельный, красивое лицо, проницательные и в то же время добрые глаза, глубокий бархатистый голос, необыкновенно красивая образная речь. К нему в Прямухино приезжали люди со всех концов России, особенно же земские деятели и люди, интересующиеся философскими вопросами.

А.А. Бакунин на дедушкиной горке. С рис. Н.С. Бакуниной. 1860-е гг.

Когда мы приезжали в Прямухино, мама первым делом шла на горку к Александру Александровичу и там проводила часть дня, разговаривая с ним и помогая ему в его работе, это было большое исключение, потому что другим Александр Александрович не позволял прикасаться к своим растениям. Горку эту устраивал сам Александр Александрович, ему привозили для неё материал, камни, главным образом какие-нибудь фигурные, он их укладывал в особом, одному ему известном порядке на высоком склоне парка. У каждого камня он разбирал, где хвост и где голова, и голова должна была быть обращена на восток. Камни эти образовывали площадки, выступы, в некоторых местах очень красивые, на этих площадках он сажал растения на особо приготовленной земле и разводил альпийскую флору. На горке Александр Александрович проводил целые дни, большей частью один, возясь с растениями и размышляя над своими философскими сочинениями. Там же он принимал и своих близких друзей».

Семья А.А. Бакунина на террасе прямухинского дома. Фото 1880-1890-х гг.

У А.А. Бакунина было шестеро детей: четверо сыновей – Алексей, Александр, Николай и Михаил и две дочери – Софья и Елизавета.

Старший сын – Алексей Александрович Бакунин (1853–1882), от первого брака с Е.В. Марковой-Виноградской, прожил всего двадцать девять лет. Сведений о нём практически никаких до нас не дошло, известно только, что он участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и был награждён солдатским Георгиевским крестом.

Алексей Александрович Бакунин (мл.) Фото 1880-х гг.

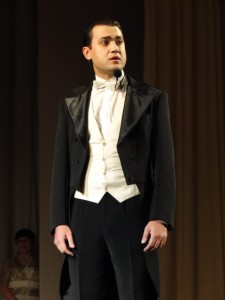

Второй сын – Александр Александрович Бакунин (1874–1897) – тоже прожил недолго. По воспоминаниям Н.Т. Кропоткиной, это был красивый, шальной, необузданный юноша, предводитель прямухинской детской компании, большой фантазёр, писал стихи. В рукописном отделе Государственной российской библиотеки, в фонде Повало-Швейковских, находится несколько его стихотворений 1886–1897 годов, навеянных в основном прямухинскими впечатлениями, и перевод национального французского гимна «Марсельеза», выполненный также им. Он мог вдруг пройтись по парапету колокольни Ивана Великого в Москве или по столу с закусками, когда за ним сидела вся семья и присутствовали гости. Александр окончил тверскую гимназию и поступил в Московское высшее техническое училище.

Во время учёбы он перенёс тяжёлую форму тифа, однако продолжал интенсивно заниматься, готовиться к очередным экзаменам. Часто сдавали нервы.

В апреле 1897 года Александр Бакунин приехал в Луганово, где собиралась бакунинская молодёжь, учившаяся вместе с ним в гимназии, участвовал в общем веселье, пел романсы, а утром ушёл в рощу и застрелился из дробовика – ногой нажав на спусковой крючок.

Семейное предание гласит, что причиной самоубийства явилась ревность: в то время Н.Т. Повало-Швейковская, которую он любил, увлеклась Алексеем Ильичём Бакуниным.

Александр Бакунин (мл.) и Н.Т. Павало-Швейковская. Фото 1890-х гг.

Похоронен в Луганове.

Третий сын – Николай Александрович Бакунин (1876–1894) – также закончил жизнь трагически.

Высокий большеглазый юноша, добрый и жизнерадостный, он довольствовался в жизни тем, что есть, однако был очень нервным и раздражительным.

Он учился в Тверской губернской гимназии, проживая при этом в скверном пансионе. Его необыкновенные способности к наукам особенно проявились в ботанике: он собирал гербарии, для чего мог всё лето бродить по лесам и болотам в поисках редких экземпляров, разводил уникальные растения в прямухинском парке, прочитывал кучу литературы по любимой тематике. Однажды он посадил в саду какие-то редкостные растения, а деревенские девчонки вырвали их. Николай застал их «на месте преступления» и поколотил. Мать одной из них пожаловалась Александру Александровичу. Тот вызвал сына и, сделав ему резкое внушение, заявил, что он опозорил бакунинский род, побив женщину. Это внушение произвело на Николая такое сильное впечатление, что он ушёл в старый парк и повесился возле речки.

Николай Александрович Бакунин (мл.). Фото 1890-х гг.

Четвертый, младший сын – Михаил Александрович Бакунин (1880–1919/20), в детстве был любимцем отца, который относился к нему всегда намного снисходительнее, чем к остальным сыновьям. Он и сам больше других походил на отца: был очень высок, обладал незаурядными способностями к живописи, литературе, богатейшей фантазией… и огромным самолюбием.

По воспоминаниям Н.Т. Кропоткиной, «он всегда предъявлял к себе слишком большие требования, которых не мог выполнить, и поэтому всю жизнь метался… Он никогда не мог найти своей постоянной линии. Он и сам мучился, и другим был как-то неприятен, – ценили его ум, его способности, его настоящее благородство, но его мало кто любил. Даже среди женщин, несмотря на удивительную наружность, он не пользовался никаким успехом». Сам же он в юности питал чувства к своей двоюродной сестре Саше Дьяковой, второй дочери Варвары Александровны. В 1897 году он окончил московскую гимназию, а затем выучился на архитектора.

Михаил Александрович Бакунин (мл.) Фото 1910-х гг.

В начале Первой мировой войны Михаил Бакунин пошёл добровольцем в армию – сначала в кавалерию, но она оказалась тяжела для него, и он перешёл в артиллерию. Провоевал он до конца войны, а затем оказался в деникинской армии, участвовал в гражданской войне.

По одной версии, он погиб, по другой – расстрелян большевиками в Крыму.

Женат он был на француженке –Маргарите Францевне Жозе, которая, узнав о его смерти, застрелилась».

Примечание:

Александр Бакунин пережил троих своих сыновей и умер в 1908 году. Похоронен он был в семейном склепе возле прямухинской церкви.

В.И. Сысоев