Александр Михайлович Бойников – к.ф.н., член Союза писателей России, доцент филологического факультета Тверского государственного университета

Известно, что литература отражает действительность в художественных образах. Одновременно она является способом познания мира. Две великие тайны веками пытается разгадать человек: тайну жизни и тайну смерти. Последняя неизменно связана с кладбищем. Именно поэтому кладбище – один из значимых образов русской и мировой литературы. В русской классической литературе – в прозе, поэзии, драмах и мемуарах – часто встречается либо краткое упоминание, либо более-менее подробное описание как самого кладбища, так и сопряжённых с ним событий и действий. Кладбище встраивается в сюжет произведения (в прозе), становится катализатором чувств и настроений лирического героя (в поэзии). Оно также может быть точкой отсчёта лирических или публицистических отступлений, обращённых непосредственно к читателю (в любом жанре).

Кладбище – это особое физическое, психическое и эмоциональное пространство. Его образ в том или ином виде постоянно встречается в русской литературе. Несколько примеров.

«За острогом промелькнули чёрные, закопчённые кузницы, за ними уютное зелёное кладбище, обнесённое оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишнёвых деревьев и издали кажутся белыми пятнами» (Чехов А.П. Степь, 1888).

«Зарыли её, как хотелось Матвею, далеко от могилы старого Кожемякина, в пустынном углу кладбища, около ограды, где густо росла жимолость, побегушка и тёмно-зелёный лопух. На девятый день Матвей сам выкосил вокруг могилы сорные травы, вырубил цепкие кусты и посадил на расчищенном месте пять молодых берёз: две в головах, за крестом, по одной с боков могилы и одну в ногах» (М. Горький. Жизнь Матвея Кожемякина, 1911).

«Невдалеке купа печальных берёз и осин осеняет убогое кладбище; кругом земля изрыта. Должно быть, на этом месте стояла когда-то моленная… Кладбище имеет вид запущенный и печальный. Лучший крест покосился и грозит падением, надпись на нём окончательно стёрлась, а другие могилы представляют беспорядочные кучки, наваленные из глины, изрытые и обезображенные дождями» (Короленко В.Г. В пустынных местах).

И.А. Бунин упоминает или описывает кладбище в 51 произведении (рассказы и повести). Так, героиня его рассказа «Чистый понедельник» выбрала Новодевичье кладбище как место последней прогулки с рассказчиком. Таким образом она отказалась от прежней счастливой жизни, полной любви и разнообразия, в пользу монастырских уединения и духовности. В романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов» Ольга приезжает на могилу любимого ею Обломова, который даже под влиянием любовных чар не смог пересилить себя и изменить свой привычный образ жизни. Тем самым он погубил так хорошо начинающиеся отношения с Ольгой Ильинской. Рассказ Бунина и роман Гончарова объединяет то, что в обоих произведениях место захоронения людей служит олицетворением несостоявшейся, «умершей» любви.

Пространство кладбища в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» тоже предвещает вечный покой. Так, родители Базарова после его смерти часто посещали его могилу и подолгу проводили время в тишине возле неё. Кладбище оказалось единственным местом, где они всегда могут быть рядом со своим сыном, ибо при жизни Евгения взаимопонимания с ним у Василия Ивановича и Арины Власьевны достичь не получалось. Базаров относился к ним достаточно «холодно», постоянно ища повод уехать.

Эпилог романа «Отцы и дети»:

«Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдалённых уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на неё и поют на заре. Железная ограда её окружает; две молодые елки посажены по обоим её концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалёкой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку ёлки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нём… Неужели их молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной».

Итак, описание кладбища и всего с ним связанного можно встретить во многих прозаических произведениях русской литературы. Часто оно играет одну из ключевых ролей в раскрытии основной мысли повествования. Ведь сколько бы разногласий, ссор или счастливых моментов не случалось между людьми при жизни – в конце пути все будут дружны и едины под общим куполом смерти.

Но, пожалуй, именно в русской поэзии тема кладбища раскрылась наиболее полно и глубоко во всех аспектах: философском, этическом, гражданском, историческом, бытовом.

Началом развития русской кладбищенской поэзии можно считать элегию[1] В.А. Жуковского «Сельское кладбище» (1802), вольный перевод стихотворения английского поэта Томаса Грея (1751). Это – очень философское и грустное стихотворение. Поэт, размышляя над жизнью и смертью, невольно заставляет задуматься над самим понятием жизнь и о том, что она быстротечна, а смерть она всесильна и рано или поздно она придёт за каждым из нас.

На всех ярится смерть – царя, любимца славы,

Всех ищет грозная… и некогда найдёт;

Всемощныя судьбы незыблемы уставы:

И путь величия ко гробу нас ведёт!

И тогда не важно, на сколько ты был богат или беден, в каких чинах ходил и какую одежду носил. В том мире важно лишь то, что было у тебя внутри и каким человеком был при жизни, какие поступки совершал – ради блага людей или ради причинения им страданий и горя.

В Интернете есть электронный поэтический сборник, в котором опубликовано 223 стихотворения русских и зарубежных поэтов-классиков о кладбище. Назову всего лишь несколько имён: XIX век – Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Фет, Некрасов, Никитин, Случевский, Полонский; XX век – Волошин, Есенин, Северянин, Бальмонт, Блок, Бродский, Смеляков, Евтушенко, Рождественский, Ахматова, Пастернак, Рубцов, Цветаева. Перечень далеко не полный.

Итак, кладбище – это не только место скорби об ушедших. Это – пространство гармонии – статической, т.е. спокойной и неподвижной, и во многих случаях эстетической. Пространство гармонии могильных плит, памятников, склепов, больших и маленьких крестов и т.д. Пространство соприкосновения с историей: существуют кладбища-музеи, некрополи[2] в Москве и Петербурге. Волынское кладбище в Твери имеет все шансы стать музеем под открытым небом. Кладбище пронизано эмоциями и ощущениями живых: для одних оно – пространство печали и грусти, подавленного отчаяния; для других – пространство смиренного признания смерти как великого таинства природы или обиды на несовершенство мироздания.

Константин Фофанов. На деревенском кладбище

У косогора за деревней,

Где деды лапотки плетут,

Есть, окружён оградой древней,

Последний праотцев приют.

Там ивы, тощи и горбаты,

Семьёю грустной расцвели,

Могилы, временем пожаты.

Не всех жнецов уберегли.

<…>

Душа скорбит, тоской объята…

Вдруг – безымянные холмы…

Здесь разве брат отыщет брата,

Как милый образ в царстве тьмы?..

Здесь воздух полн очарований,

И в этой чуткой тишине

Как будто тысячи молчаний

Кипят и плещутся извне.

<…>

С весною силою волшебной

Жизнь вызывает теплота…

Вон там пушистой почки вербной

Белеет кокон у креста.

Пригретый – лопнул кокон нежный,

И пестрокрылый мотылёк

Вспорхнул, и путь его безбрежный

Так лучезарен, так широк!

Из надмогильного покрова

Не пресмыкаться, а летать.

Он возродился к жизни снова,

Стал вольной волею дышать.

О, если б то же возрожденье

Вам, отошедшим, было вновь…

И сердце плачет от волненья,

Но плачет молча, как любовь…

Любовь торжествует над смертью… В русской поэзии много тому подтверждений. Вот стихотворение ещё одного поэта Серебряного века А.А. Коринфского, который умер и был похоронен в Затверечье на кладбище при церкви Божией Матери Неопалимая Купина (разрушенной после 1917 года). 14 октября с.г., по благословлению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия поэту был установлен символический памятный крест.

А. Коринфский. Венок цветущих иммортелей[3]

Венок цветущих иммортелей,

В своей печальной красоте,

Висит под сенью старых елей

На покачнувшемся кресте.

Но безымянная могила

Молчит про то, кто в ней зарыт,

О ком молва не сохранила

Ни лжи, ни правды в камне плит.

Но может быть, и здесь витала

Недавно фея светлых грёз

И холм надгробный орошала

Святою влагой чистых слёз:

Обросший мохом крест убогий –

Соперник памяти людской,

Могильных сводов сторож строгий,

Увенчан любящей рукой…

Всесильна вечностью своею

Слепая смерть, но всё же власть

И сила есть у нас над нею:

Та власть – любовь, та сила – страсть!

Под балдахином хмурых елей

О них гласит моей мечте

Венок печальных иммортелей

В своей цветущей красоте…

Грусть от посещения кладбища может быть и светлой. Современный тверской художник и поэт Лилия Сокуренко в стихотворении «Сиротское» говорит об умерших родителях:

Деревья над крестом высоким –

Как утешающий венец.

Недолго был ты одиноким,

О, наш прекраснейший отец!

Пришла к тебе и мама. Чтобы

Ваш век замкнулся. Был он лют.

Но там, где вы лежите оба,

Я знаю, ангелы поют.

Поэт создал особую эмоциональную атмосферу. Деревья, символизирующие вечную, неумирающую природу, действительно напоминают венец, когда стоят рядом и ветви их переплетаются. Поскольку они растут на кладбище, то венец воспринимается как финал достойной земной жизни родителей поэта: слова «венец», «венчать» обладают возвышенной, торжественной эмоциональной окраской. Эпитет «утешающий» – для тех, кто пока остался в этом мире; лирическая героиня уверена, что её отец и мать слышат пение ангелов, т.е. ощущают чудо и испытывают блаженство, дарованное им по вере.

Мария Шкапская (забытый поэт 1-й половина ХХ века):

Покой

Мне снятся русские кладбища

В снегу, по-зимнему чисты,

В венках стеклянных ветер свищет

И гнёт усталые кресты.

Переступивших и достойных

Равняет утренняя мгла,

И так смиренно, так спокойно,

Так много грусти и стекла!

Прилечь, притихнуть, стать, как иней.

Как этот хрупкий, скрипкий снег,

И белых туч на кровле синей

Следить прозрачный лёгкий бег.

И знать, что скорби и волненья

Сквозь этот снеговой покой

Не тронут скорбного успенья

Своею цепкою рукой.

Ушедшие от нас счастливы тем, что их уже не коснутся «скорби и волнения», войны и страдания этого мира. Они теперь равны во всём. Зимняя застывшая природа, которую тревожит лишь ветер, цветовой контраст (белое с синим) порождают синтез умиротворённости и грусти.

Из кладбищенской элегии вышел жанр эпитафии (изречение (часто стихотворное); сочиняется на случай чьей-либо смерти и используется в качестве надгробной надписи). Предназначение эпитафии в том, чтобы не дать забыть о человеке, а сделать это можно, выделив главное в его жизни. Она может быть и скорбно-торжественной, и иронической. Вот автоэпитафии:

К.Н. Батюшков.

Не нужны надписи для камня моего,

Скажите просто здесь: он был и нет его!

А.С. Пушкин.

Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою,

С любовью, леностью провёл весёлый век,

Не делал доброго, однако ж был душою,

Ей-богу, добрый человек.

Книгоиздатель Ив. Тим. Лысенков:

Уходит человек из Мира,

Как гость с приятельского пира;

Он утомился кутерьмой;

Бокал свой допил, кончил ужин,

Устал – довольно! отдых нужен:

Пора отправиться домой!

Прохожий! Бодрыми ногами

И я ходил здесь меж гробами,

Читая надписи вокруг,

Как ТЫ мою теперь читаешь…

Намёк ТЫ этот понимаешь.

Пр<ощай> же!.. До св<иданья>, д<ру>г!

Надгробная надпись с родового кладбища Салтыковых, у поместья писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889):

Прохожий, ты идёшь, а не лежишь, как я.

Постой и отдохни на гробе у меня.

Сорви былиночку и вспомни о судьбе.

Я дома. Ты в гостях. Подумай о себе.

Как ты, был жив и я. Умрёшь и ты, как я…

С образом кладбища в литературе связано понятие её историзма, т.е. её способность в живых картинах, в человеческих судьбах и характерах передавать облик конкретной исторической эпохи. Историзм произведения или творчества поэта, писателя или драматурга связан с тем, насколько верно и тонко он понимает смысл исторических событий и достоверно изображает их. Об этом писал ещё Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века

По воле Бога Самого

Самостоянье человека

Залог величия его.

Животворящая Святыня!

Земля была б без них мертва

Как …без оазиса ….. пустыня

И как алтарь без Божества.

«Любовь к отеческим гробам» заключается не только в регулярном посещении могил своих родственников. Это чувство означает преданность заветам своих предков, уважительное и почтительное отношение к своим национальным корням. Если люди забывают о своих духовных истоках, плюют на своё прошлое или забывают его, то они теряют уважение не только по отношению друг к другу, но и вызывают презрение у граждан других стран.

В заключительной строфе поэт закрепляет эту мысль. Без двух основополагающих чувств внутренний мир человека становится пуст. Пуста и его душа. Эти философские размышления Пушкина в стихотворении «Два чувства дивно близки нам…» особенно актуальны в наше время. Отсутствие духовных принципов и отрыв от своих корней становится одной из острейших проблем современного мира, который рискует превратиться в «алтарь без божества».

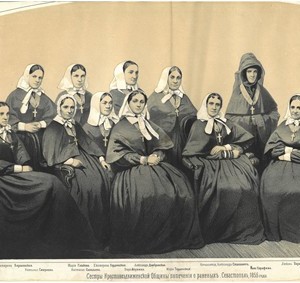

Кладбище – не только родовая память каждого человека, но и наша история в её героических и трагических страницах. А.А. Фет, поэт красоты и утончённого чувства, поэт «чистого искусства», тем не менее, запечатлел образ кладбища как факт памяти о важном героическом событии русской истории, обороне Севастополя во время Крымской войны:

А. Фет. Севастопольское братское кладбище

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна

Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!

Рукою набожной сложила здесь отчизна

Священный прах своих сынов.

Они и под землёй отвагой прежней дышат…

Боюсь, мои стопы покой их возмутят,

И мнится, все они шаги живого слышат,

Но лишь молитвенно молчат.

Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:

Тут что ни мавзолей, ни надпись – всё боец,

И рядом улеглись, своей залиты кровью,

И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,

Им внуков поучать навеки суждено,

Их слава так чиста, их жребий так возвышен,

Что им завидовать грешно…

Конечно, безвременная гибель – негативный фактор. Но такую гибель преображает выполнение воинского долга по защите Отечества, по защите собственной земли. Фет, используя торжественную, религиозную лексику, воспевает погибших в Севастополе людей. Гибель в бою сравнивается с высшей любовью. Подчёркивается самопожертвование, которое воплощает идеал отношения к миру и является подлинным подтверждением любви в отличие от любых пустых слов. На этом кладбище покоятся семьями: дед, отец, сын, независимо от возраста люди шли под пули за свободу своего родного города, своей Родины.

Е. Евтушенко в стихотворении «Партизанские могилы» (1957) тоже пишет о защитниках Родины, воевавших под красным знаменем. Они погибли за новый мир, рождённый октябрём 1917 года. За мир, в который они свято верили:

Отпущенный бессмысленной тщетой,

Я отдаюсь покою и порядку,

Торжественности вольной и святой

И выхожу на тихую полянку,

Где обелиск белеет со звездой.

Среди берёз и зарослей малины

Вы спите, партизанские могилы.

Есть магия могил. У их подножий,

Пусть и пришёл ты, сгорбленный под ношей, –

Вдруг делается грустно и легко

И смотришь глубоко и далеко.

Читаю имена: Клевцова Настя,

Пётр Беломестных, Кузьмичёв Максим, –

А надо всем торжественная надпись:

«Погибли смертью храбрых за марксизм».

Задумываюсь я над этой надписью.

Её в году далёком девятнадцатом

Наивный грамотей с пыхтеньем вывел

И в этом правду жизненную видел.

Они, конечно, Маркса не читали

И то, что есть на свете бог, считали,

Но шли сражаться и буржуев били,

И получилось, что марксисты были…

За мир погибнув новый, молодой,

Лежат они, сибирские крестьяне,

С крестами на груди – не под крестами, –

Под пролетарской красною звездой.

<…>

Прощайте, партизанские могилы!

Вы помогли мне всем, чем лишь могли вы.

Прощайте! Мне ещё искать и мучиться.

Мир ждёт меня, моей борьбы и мужества.

Мир с пеньем птиц, с шуршаньем веток мокрых,

С торжественным бессмертием своим.

Мир, где живые думают о мёртвых

И помогают мёртвые живым.

К истории, особенно к истории своего Отечества, нужно относиться уважительно. Выбрасывать из неё отдельные периоды – бессмысленно, ибо они – свершившийся факт. Из истории нужно извлекать уроки. Вот почему кладбище в понимании Евтушенко – место связи времён, где «помогают мёртвые живым», место постижения исторического опыта.

Особая страница в поэзии – образ кладбища в стихотворениях о Великой Отечественной войне.

Александр Твардовский. У славной могилы. Тема стихотворения – смерть и похороны боевого товарища, описание его могилы. Поэт утверждает: смерть уносит лишь тело человека, но в душах близких людей он всегда жив. Эта память чрезвычайно важна и необходима живущим. Поэт изображает обычную драматическую ситуацию, которые часто случаются на войне: прощание с погибшим командиром полка. Каждая строка стихотворения впитала в себя трагизм того времени, его горькие приметы: безымянные могилы в лесах, похороны под огнём врага.

Нам памятна каждая пядь

И каждая наша примета

Земли, где пришлось отступать

В пыли сорок первого лета.

Но эта опушка борка

Особою памятью свята:

Мы здесь командира полка

В бою хоронили когда-то.

Мы здесь для героя-отца,

Меняясь по двое, спешили

Готовый окопчик бойца

Устроить поглубже, пошире.

В бою – как в бою. Под огнём

Копали, лопатой сапёрной

В песке рассекая с трудом

Сосновые жёлтые корни.

И в жёлтой могиле на дне

Мы хвои зелёной постлали,

Чтоб спал он, как спят на войне

В лесу на коротком привале.

Прости, оставайся, родной!..

И целых и долгих два года

Под этой смоленской сосной

Своих ожидал ты с восхода.

<…>

Торжествен, но краток и строг

Салют наш и воинский рапорт.

Тогда мы ушли на восток,

Теперь мы уходим на запад.

Над этой могилой скорбя,

Склоняем мы с гордостью знамя:

Тогда оставляли тебя,

А нынче, родимый, ты с нами.

Последние строки – нравственное завещание всем поколениям беречь память о войне, о подвигах нашего народа, о героях-победителях.

Братские могилы… Стоит вдуматься в само название: особенностью таких погребений считается невозможность идентифицировать отдельные останки людей, число которых в одной могиле может достигать нескольких сотен и даже тысяч. Гибель в борьбе за свободу и независимость Родины в борьбе с жестоким и беспощадным врагом сделала их подлинными братьями, независимо от возраста, национальности, места жительства…

В. Высоцкий. Братские могилы

На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче – гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы –

Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов –

Сюда ходят люди покрепче,

На братских могилах не ставят крестов…

Но разве от этого легче?!

В центре произведения – образ братских могил, который символизирует память о войне, единство героев, павших смертью храбрых. Братские могилы вырастают в местах, где «вставала земля на дыбы». Поэт обращает внимание на то, что судьбы погибших солдат сливаются в общую судьбу. Образ Вечного огня дан в метафорическом ключе. В Вечном огне можно увидеть бои, горящие хаты и «горящее сердце солдата». Последняя строка-вопрос: «Но разве от этого легче?» подталкивает читателей к раздумьям над сказанным.

Блокада Ленинграда – один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года пал Шлиссельбург и Ленинград оказался блокированным с суши. С этого времени началась почти 900-дневная осада города… В суровые дни блокады умерло от голода более 600 тыс. человек. Разные исследования последних лет позволили назвать цифру в 1 миллион 200 тысяч погибших. Блокада оставила страшную память о себе множеством братских могил, главной из которых стало Пискарёвское кладбище – самое большое в мире, созданное в годы войны. В Интернете есть подборка из 40 стихотворений о нём.

М. Головенчиц. Пискарёвка

Холмистая земля в оцепененье,

Но в горестной и скорбной тишине

Звучит гранит. Звучит как обвиненье,

Как вечное проклятие войне.

Нет, не сотрутся буквы на граните,

И шаг идущих медленен и тих,

И тянутся невидимые нити,

Связующие мёртвых и живых.

Э. Новиков. Святые камни Пискарёвки

Святые камни Пискарёвки –

Печаль, одетая в гранит.

Блокада, как петля верёвки,

Смертельным голодом грозит.

Полмиллиона ленинградцев –

Непокорённые… лежат.

Нам легче умереть, чем сдаться.

И… отстояли Ленинград.

Святые камни Пискарёвки –

От скорби в жилах стынет кровь…

Здесь навсегда солдат с винтовкой

Окаменел… не дрогнет бровь.

С годами боль утрат остыла.

Молчат могильные холмы…

Но забывать о том, что было,

Мы не должны… мы не должны.

И ещё одна страница истории, связанная с русскими людьми, обретшими последний приют на чужбине. Знаменитое кладбище Сент-Женевье́в-де-Буа́ во Франции. На нём стоит православная церковь Успения Божьей Матери (1938). Стихотворение Р. Рождественского «Кладбище под Парижем» (1984) с глубоким сочувствием и проникновенностью передаёт трагедию Гражданской войны, трагедию русской эмиграции первой волны, оторванной от Родины:

Малая церковка. Свечи оплывшие.

Камень дождями изрыт добела.

Здесь похоронены бывшие. Бывшие.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Здесь похоронены сны и молитвы.

Слёзы и доблесть. «Прощай!» и «Ура!».

Штабс-капитаны и гардемарины.

Хваты полковники и юнкера.

Белая гвардия, белая стая.

Белое воинство, белая кость…

Влажные плиты травой порастают.

Русские буквы. Французский погост…

Я прикасаюсь ладонью к истории.

Я прохожу по Гражданской войне.

Как же хотелось им в Первопрестольную

Въехать однажды на белом коне!..

Не было славы. Не стало и Родины.

Сердца не стало. А память – была.

Ваши сиятельства, их благородия –

Вместе на Сент-Женевьев-де-Буа.

Плотно лежат они, вдоволь познавшие

Муки свои и дороги свои.

Всё-таки – русские. Вроде бы –наши.

Только не наши скорей, а ничьи…

Как они после – забытые, бывшие

Всё проклиная и нынче, и впредь,

Рвались взглянуть на неё – победившую,

Пусть непонятную, пусть непростившую,

Землю родимую, и умереть…

Полдень. Берёзовый отсвет покоя.

В небе российские купола.

И облака, будто белые кони,

Мчатся над Сент-Женевьев-де-Буа.

Эти люди были вынуждены навсегда покинуть Родину, которая стала для них враждебной и чуждой. При этом подавляющее большинство сохранили трепетную любовь к родимой земле и мечтали когда-нибудь вернуться в Россию. Кому-то это удалось, а кто-то остался лежать на знаменитом православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Кладбище – это отражение культуры общества. Именно поэтому люди во всём цивилизованном мире, отдавая дань покойным, занимаются обустройством могил и всей окружающей территории. В высокоразвитых странах кладбище – это скорее ухоженный парк, нежели свалка засохших и выцветших венков и цветов, как это зачастую бывает в России. Забывая могилы родных, мы теряем уважение к себе.

Илья Евтеев (современный поэт). Заброшенных могил немой укор.

Заброшенных могил немой укор

Тяжёлым камнем на душе лежит.

Не замечают многие в упор

Беспомощный их, одинокий вид.

Как получилось? Кто в том виноват,

Что стал ненужным бременем погост?

Конечно, ведь не парк здесь и не сад –

Здесь в прошлое давно прогнивший мост:

Погнутые кресты, следы оград,

И тишины звенящей благодать…

Беспамятства нещадный камнепад

Засыпал чёрствость душ – не откопать.

Заброшенных могил немой укор –

Он, вроде, неприметен и не жжёт…

Но разве меньше оттого позор?

Корней потеря набирает ход.

Я знаю точно, чтоб спокойно жить

С счастливою и радостной душой,

Мы искренне должны живых любить,

И помнить ВСЕХ, ушедших на покой.

В каком бы возрасте не настигла смерть человека, живущими людьми данное событие переживается как горе. Утешение здесь лишь одно – вера в загробную жизнь и присутствие души человеческой среди живущих. Лучше всего, на мой взгляд, сказал об этом В. Жуковский:

О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет;

Но с благодарностию: были.

Кладбище – последнее пристанище человека, материальная память о нём. Отношение к могилам как к святому месту с огромным почтением, проявляющемся в уходе за нею и облагораживании иллюстрирует неразрывную связь с предками и почитанием традиций, которыми сильна русская душа. Благоустроенные кладбища – признак цивилизованного общества.

Сегодня кладбищенская поэзия и шире – литература никуда не пропала, она продолжает развиваться. Пишутся книги-исследования об истории кладбищ (Тверь в этом плане даёт обширный материал), приключенческие романы, детективы[4]. Есть такая поэзия и в Интернете. Вот пример – стихотворение «На кладбище» Геннадия Ростовского:

Смычка города и села

Здесь, на кладбище, произошла.

Где теснятся кресты и ограды,

Где рябит от фамилий и дат,

Окончательно стёрты все грани.

Все смиренно и мирно лежат.

Человек человеку спокойненько

Пакость сделает – руку подаст.

А покойник не гадит покойнику.

Не убьёт, не соврёт, не предаст.

Деревянный ли крест или мрамор –

Что над ними вознесено –

Обитателям вечного мрака

Всё равно.

Нет ни зависти и ни лести.

Взяток в лапу никто не берёт.

И никто не мечтает о мести.

Вот…

Согласитесь, есть, о чём поразмыслить. Культура кладбища – это и культура сопротивления забвению. Кладбище заставляет думать о цели и смысле жизни, т.е. о том, для чего мы живём и во имя чего мы живём. Что останется после нас? Память о великих достижениях и свершениях в науке, труде, искусстве? Это дано не каждому. Но тот, кто считает себя Человеком с большой буквы, должен стремиться к тому, чтобы пройти по жизни пусть даже без великих дел, но достойно. Так, чтобы добрую память о нём сохранили дети, внуки, правнуки, грядущие поколения. Иначе останется в лучшем случае лишь тире между двумя датами.

[1] Элегия – лирический жанр, содержащий эмоциональный результат философского раздумья над сложными проблемами жизни.

[2] Некрополь – большое, спроектированное кладбище с тщательно продуманными надгробными памятниками. Название происходит от древнегреческого νεκρόπολις некрополь, буквально означающего «город мёртвых» (музей-некрополь Литераторские мостки Волковского кладбища в Санкт-Петербурге, Новодевичье и Ваганьковское кладбища в Москве.

[3] Иммортель – растение, у которого цветы сохраняют при высыхании натуральный цвет и вид; то же, что бессмертник.

[4] Игорь Оболенский. Легенды московских кладбищ. Юрий Рябинин. История московских кладбищ. Дышев Сергей. Кладбище для одноклассников. Нестерина Елена. Домик у кладбища. Умберто Эко. Пражское кладбище.